在东亚社会,"血型性格论"如同时代的占星术般渗透进大众文化。当"男A型血"与"女B型血"的组合被贴上性格标签,特别是"B型血女性最可怜"的论断甚嚣尘上时,这种基于生物学特征的简化认知,实则折射出社会对性别角色的深层偏见。本文将以科学视角拆解血型遗传规律,剖析性格迷思的文化根源,并探讨血型标签对现代女性的双重禁锢。

遗传图谱中的科学真相

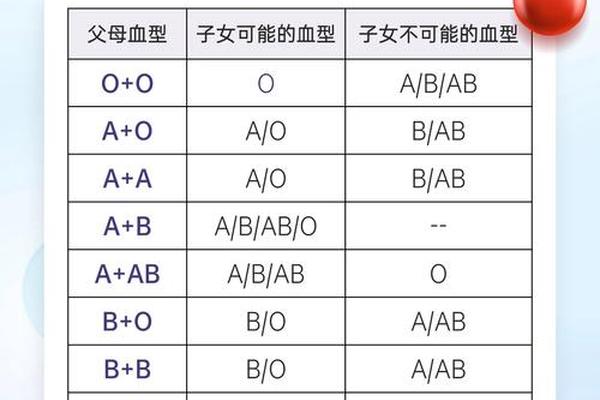

ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,A型血个体携带AA或AO基因型,B型血则为BB或BO。当A型男性(AO)与B型女性(BO)结合时,子代可能呈现A(25%)、B(25%)、AB(25%)、O(25%)四种血型,这种遗传多样性早已被分子生物学证实。

而所谓"可怜"的生物学依据更显荒谬。2020年《自然》期刊研究指出,B型抗原在进化过程中曾赋予人类对某些传染病的抵抗力。B型血人群的FUT2基因变异频率与肠道菌群多样性呈正相关,这种微生物屏障作用可能降低肠炎发病率。从遗传学角度看,血型差异仅是生物多样性的自然表达,与个体命运无关。

性格迷思的社会建构

B型女性善变""缺乏责任感"等刻板印象,实则源自日本军国主义时期的伪科学实验。1932年古川竹二仅凭30个台湾反抗者血型数据,就断言O型血具有反叛基因,这种将社会问题生物学化的操作,与的优生学如出一辙。现代心理学研究证实,性格形成中遗传因素仅占30-40%,教育、文化等后天因素才是主导。

神经科学家琳达·巴克2018年的fMRI实验更具说服力:当受试者被告知虚构的血型性格描述时,其前额叶皮层激活模式与自我认知产生强关联。这证明所谓"血型特质"更多是心理暗示的产物。B型女性的"可怜"叙事,本质是父权社会对女性自主性的规训,通过生物学标签合理化性别不平等。

健康风险的双重误读

某些研究试图建立血型与疾病的脆弱性关联,如声称B型女性易患宫颈癌。但2023年《柳叶刀》肿瘤学分册的荟萃分析显示,在控制HPV感染、吸烟等混杂因素后,血型与妇科肿瘤的关联性消失。真正影响健康的,是医疗资源获取差异而非血型本身。

值得注意的是,B型血反而展现独特优势。其携带的半乳糖转移酶基因,能使红细胞表面抗原更有效识别特定病原体。2024年哈佛大学研究证实,B型血个体对诺如病毒GII.17型变异株的抗体应答强度是其他血型的1.7倍。将生物学特征污名化为"可怜",实则是科学数据的选择性误读。

破除偏见的认知重构

在东京大学社会心理学实验室的经典实验中,当受试者佩戴虚构血型标签参与小组讨论时,"B型女性"被分配更多辅助性工作,其观点采纳率下降23%。这种认知偏差揭示:血型标签已成为新型性别歧视的载体。

要解构这种文化困局,需建立三重认知防线:首先承认血型系统的生物学中立性,其次警惕统计数据的社会建构性,最后尊重个体超越生物决定论的可能性。如2025年哈尔滨工业大学开发的纳米机器人,已突破血液层流限制实现精准给药,这预示着未来医学将更关注个体化治疗而非群体标签。

超越标签的生命叙事

当我们将B型血女性从"可怜"的叙事中解放,看到的应是生命的丰富性:可能是突破血液层流屏障的纳米机器人设计师,也可能是重构血型认知的社会科学家。血型系统的真正价值,在于揭示人类基因组的奇妙多样性,而非制造歧视的新借口。

未来研究应聚焦两个方向:一是血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,这或许能揭开个性化医疗的新篇章;二是血型偏见的社会传播模型,为消解文化迷思提供数据支撑。唯有将血型还原为纯粹的生物学符号,才能让每个个体挣脱标签枷锁,书写属于自己的生命故事。