血型A型RH+是ABO血型系统与Rh血型系统共同作用的结果。在ABO系统中,A型血的特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体;而Rh系统中的RH+(即Rh阳性)则代表红细胞膜上存在D抗原。两者的结合形成了A型RH+这一复合血型,全球约30%的人口属于此类血型,在亚洲人群中更为普遍。

从分子机制来看,A抗原的形成由ABO基因控制,其编码的糖基转移酶将N-乙酰半乳糖胺连接到红细胞膜表面的H物质上。而D抗原作为Rh血型系统的核心抗原,由RHD基因编码的跨膜蛋白构成,其免疫原性在所有Rh抗原中最强。研究发现,D抗原的表达具有剂量效应:携带两个RHD等位基因的个体(纯合子)比携带一个的个体(杂合子)抗原密度更高。

遗传规律与家族传递

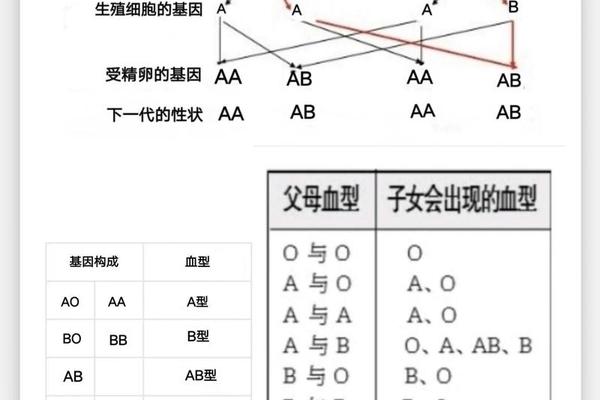

A型RH+的遗传遵循孟德尔定律,ABO和Rh血型系统的基因分别位于第9号和第1号染色体上。若父母一方为A型RH+(基因型可能为AA/AO及RHD+/RHD-),另一方为O型RH+(基因型为OO及RHD+/RHD-),子女可能继承A或O型血,但Rh阳性概率高达99%以上,因为RHD隐性基因在亚洲人群中极为罕见。

值得注意的是,Rh阴性血型的遗传存在特殊规律。若父母均为Rh阳性杂合子(RHD+/RHD-),其子女有25%的概率表现为Rh阴性。这一现象解释了为何两个Rh阳性的父母可能生出“熊猫血”后代。临床案例显示,中国汉族人群中此类情况的发生率约为0.09%,凸显Rh血型基因检测在孕前检查中的必要性。

临床输血的关键意义

在输血医学中,A型RH+的兼容性规则具有双重维度。根据ABO系统,此类个体可接受A型或O型血液;而在Rh系统中,RH+患者只能接受RH+供血。若误输RH-血液,虽不会立即引发溶血反应,但可能刺激受血者产生抗D抗体,对女性生育安全构成威胁。

研究数据表明,我国血库中A型RH+血液储备量占总库存的28%-32%,但在重大灾害等紧急情况下仍可能出现短缺。2021年河南洪灾期间,A型RH+血液需求激增200%,暴露出区域性血型分布与应急储备体系间的矛盾。这提示需要建立基于人口血型数据库的动态调配机制。

疾病易感性的研究进展

近年研究发现,A型RH+人群对特定病原体表现出独特的易感性。例如,诺如病毒GII.4型可通过结合A抗原侵入肠道上皮细胞,导致A型血个体感染风险增加23%。在新冠大流行期间,武汉大学团队发现A型血患者转为重症的概率比其他血型高15%,可能与血管紧张素转换酶2(ACE2)受体与血型抗原的相互作用有关。

但血型与疾病的关联并非绝对。复旦大学附属医院2023年针对10万人的队列研究表明,A型RH+人群的胃癌发病率虽略高于其他血型,但通过、控制幽门螺杆菌感染等干预措施,风险差异可降低62%。这提示血型仅是疾病网络中的一环,环境与行为因素的调控更为关键。

社会文化中的特殊价值

在稀有血型互助网络中,A型RH+虽属常见血型,但因其使用频率高,常成为献血宣传的重点对象。北京市血液中心数据显示,2024年A型RH+献血者占全血捐献者的31.5%,但同期该血型临床用量占比达35.2%,存在3.7%的供需缺口。这种现象促使血站开发血型预测模型,通过献血历史数据优化招募策略。

从人类学视角看,A型RH+的分布折射出族群迁徙史。西藏藏族人群中A型血占比达38.7%,显著高于汉族30.2%的比例,这与高原地区早期人类对缺氧环境的适应性进化有关。基因测序发现,藏族人A抗原相关基因的突变频率比平原人群高17%,揭示了血型与生态环境的深层联系。

A型RH+作为人类血型系统的典型代表,其生物学意义已超越简单的输血配型范畴。在精准医疗时代,血型研究正与基因组学、免疫学深度融合:例如通过CRISPR技术编辑RHD基因治疗Rh溶血病,或利用血型抗原设计靶向药物载体。2024年Nature子刊报道的“人工血型转换酶”技术,更实现了将A型血转换为通用O型血的突破。

建议未来研究聚焦三个方向:一是建立多中心血型-疾病关联数据库,二是开发快速血型基因分型设备以提升急救输血效率,三是探索血型抗原在免疫治疗中的应用潜力。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血型是人类递交给生命科学的独特密码本”,解密这本密码本,将不断拓展人类对生命本质的认知边界。