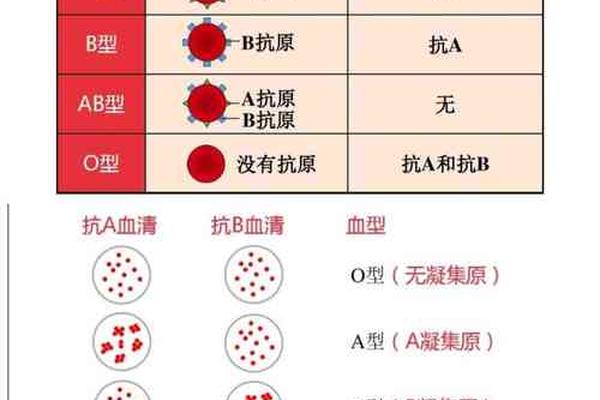

血型分类是人类遗传学与医学领域的重要基础,其命名规则基于红细胞表面的抗原类型。在ABO血型系统中,A型血指红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;而“阳性”则属于Rh血型系统的分类结果,表示红细胞表面存在RhD抗原。“A血型阳性”的规范简写为“A+”,这一简写方式在全球范围内被广泛采用,尤其在临床输血和器官移植中具有关键意义。

国际输血协会(ISBT)对血型命名有严格规定,ABO系统与Rh系统需分别标注。例如,当个体的ABO血型为A型且RhD抗原为阳性时,完整的表述应为“A RhD阳性”,但在医疗文书或日常交流中常简化为“A+”或“A阳性”。这种简写方式不仅提高了信息传递的效率,还避免了因术语冗长导致的误解。值得注意的是,不同地区对简写的习惯可能存在细微差异,但在医学实践中,“A+”已被普遍接受为标准化表达。

A型阳性的生物学特征

从生物学角度看,A型血的形成与基因编码的糖基转移酶活性密切相关。A型个体的ABO基因型通常为AA或AO,其红细胞表面合成的A抗原由N-乙酰半乳糖胺结构决定。而Rh阳性则意味着个体携带至少一个RhD等位基因,这一基因的显性表达使红细胞膜上的RhD蛋白得以呈现。

A型阳性人群在全球的分布具有地域性特征。研究显示,中国南方地区A型血比例较高(约28%),这与古代楚、苗等族群的基因融合有关。Rh阳性在亚洲人群中占比超过99%,因此“A阳性”在这一地区极为常见。这种血型的生物学特性使其在输血医学中具有特殊意义:A型阳性者可接受A型和O型血液,但在捐献时需严格匹配受血者的ABO与Rh类型。

社会文化中的A型阳性解读

血型常被赋予超越医学的社会文化内涵。在日本、韩国等东亚国家,A型血人群常被描述为“谨慎、负责、追求完美”,这些特质被认为与其基因演化过程中的适应性选择相关。例如,A型个体的血浆中含有抗B抗体,这种免疫特征在历史上可能影响了族群间的互动模式,进而塑造了特定的行为倾向。

心理学研究曾尝试将血型与性格关联。20世纪70年代,日本学者能见正比古提出,A型血人更注重规则与秩序,倾向于回避风险,这一观点在东亚社会引发广泛讨论。尽管此类理论缺乏严格的科学验证,但其社会影响不容忽视——某些企业甚至在招聘中参考血型分析。对于A型阳性者而言,这种文化标签既可能强化其责任感,也可能加剧对“不够灵活”的刻板印象。

医学实践中的关键意义

在临床领域,准确标注“A+”对医疗安全至关重要。例如,孕产妇若为A型阳性,其配偶若为B型或AB型,需警惕新生儿ABO溶血病的风险;而Rh阳性特征则能避免Rh阴性母亲妊娠中可能发生的胎儿溶血。2024年浙江某医院的案例显示,一位女性因早期检测误差误判为O型阳性,险些导致手术备血错误,这凸显了重复验证血型的必要性。

输血医学的进步进一步细化了血型分类。现代技术可检测ABO系统的亚型(如A1、A2)及Rh系统的其他抗原(如C、E),但“A+”的简写仍作为基础信息用于紧急救治。值得注意的是,约0.1%的A型阳性者可能呈现“弱D”表型,这类个体在特殊情况下需按Rh阴性处理,这提示简写体系仍需与详细检测报告配合使用。

未来研究与公众教育方向

随着基因测序技术的发展,血型研究正从表型分类向分子机制深化。例如,A型阳性者的FUT1基因变异可能影响其肠道对诺如病毒的易感性,这类发现为精准医学提供了新思路。人工血型改造技术的实验进展,或将突破传统输血依赖,但其问题亟待探讨。

公众教育层面,需加强血型知识的科学普及。调查显示,仅35%的民众能正确解释“A+”的含义,部分人甚至将Rh阳性误解为“健康程度”指标。医疗机构可通过标准化标注(如同时使用文字与符号“A+”)减少认知偏差。对于计划生育夫妇,提前筛查血型并了解溶血风险,将成为优生优育的重要环节。

“A血型阳性”的简写“A+”凝聚了人类对血型系统近百年的探索成果,其背后既有严谨的生物学逻辑,也承载着社会文化的复杂投射。从输血安全到性格讨论,从基因演化到技术革新,这一简写符号始终是连接个体与群体、科学与社会的关键纽带。未来研究需在细化分类标准的推动血型知识的规范化传播,使“A+”不再仅是医疗文书的标记,更成为公众理解自身生命密码的起点。