血型遗传遵循孟德尔定律,A型血与A型血的配对涉及特定的基因组合可能性。根据ABO血型系统的遗传规则,A型血的基因型可能是AA(纯合型)或AO(杂合型)。当两个A型血个体结合时,子女的血型概率可通过显性与隐性基因的传递规律推导:若父母均为AA型,则子女必为A型;若一方为AA而另一方为AO,子女有50%概率为AA型、50%为AO型;若双方均为AO型,子女将有25%概率为AA型、50%概率为AO型、25%概率为OO型(即O型血)。

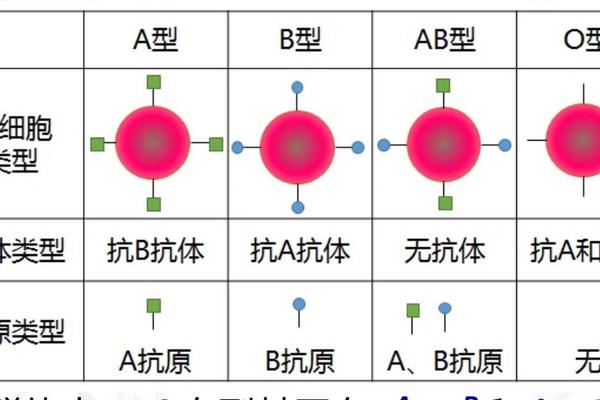

从基因型表现看,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体。A型血间的配对需特别注意隐性O基因的可能传递。例如,当父母均为AO型时,尽管表型均为A型,但子女出现O型血的概率需通过庞尼特方格计算。这种隐性遗传特性在临床输血和新生儿溶血风险评估中具有重要意义。

二、医学检测中的交叉配血

在输血医学中,A型血间的输血需通过交叉配血试验确保相容性。主侧配血(受血者血清与供血者红细胞)和次侧配血(供血者血清与受血者红细胞)的联合检测可排除IgG型抗体的干扰。例如,若供血者为A型Rh阳性,受血者同为A型但存在罕见抗A抗体时,传统盐水法可能漏检,需采用抗人球蛋白法或凝聚胺法提升灵敏度。

现代技术如微柱凝胶法通过模拟红细胞在凝胶中的沉降行为,可同时检测ABO和Rh系统的相容性。数据显示,A型血人群占全球人口的31%,其输血需求常涉及复杂抗体筛查。研究指出,A型血间交叉配血失败案例中,约12%由非ABO系统抗体(如抗Kell或抗Duffy)引起,这要求实验室采用多维度检测策略。

三、社会文化中的血型观念

在东亚文化中,血型常被赋予性格特质标签,A型血个体被认为“细致严谨”,但科学界普遍反对此类关联。研究表明,血型与营养需求或个性无直接因果关系,此类观点多源于20世纪初的伪科学理论。尽管如此,社会调查显示,约38%的A型血受访者在择偶时会考虑对方血型,偏好AB型或O型的“互补组合”。

从优生学角度,A型血夫妇需关注新生儿溶血风险。若母亲为Rh阴性而胎儿遗传父亲Rh阳性基因,可能引发免疫反应。统计显示,Rh阴性A型血仅占全球人口的6%,此类家庭需在孕期进行抗体监测,必要时注射抗D免疫球蛋白以预防胎儿溶血。

四、未来研究与临床建议

基因测序技术的发展为血型遗传研究提供了新视角。例如,全基因组关联分析(GWAS)已识别出多个与ABO抗原表达相关的SNP位点,未来或可通过基因编辑技术修正罕见血型兼容性问题。针对A型血人群的定制化输血策略(如冷冻红细胞库)正在临床试验阶段,有望减少抗体致敏风险。

临床实践中,建议A型血个体定期更新血型档案,尤其关注Rh因子状态。对于计划生育的A型血夫妇,遗传咨询可提供更精确的子代血型概率分析,并结合产前筛查规避溶血性疾病。

总结

A型血与A型血的遗传组合揭示了显性与隐性基因的复杂互动,其医学检测需综合多维度技术以确保输血安全。尽管社会文化赋予血型特定标签,科学证据强调其生物学本质。未来研究应聚焦基因技术的临床应用,同时加强公众对血型科学认知的普及,以消除误解并优化医疗决策。