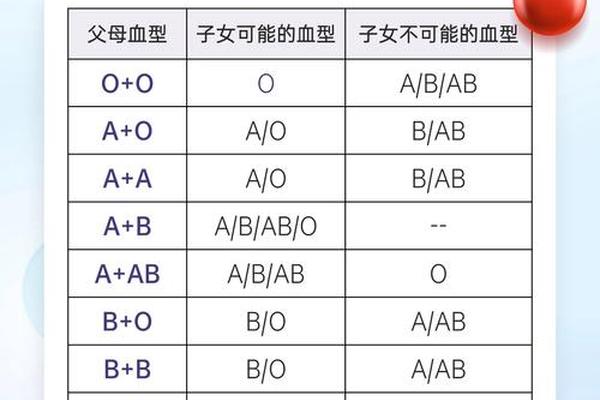

A型血被称为“贵族血”的起源,与其分布特征和遗传规律密切相关。从遗传学角度来看,A型血的基因频率在不同地域和族群中存在显著差异。例如,东亚地区A型血的比例相对较低,仅占28%左右,这种稀有性使其在某些文化中被赋予了独特的象征意义。当父母双方均为A型血时,根据ABO血型系统的显隐性遗传规律,子女的血型只能是A型或O型,这种稳定的遗传特性使得A型血家族的血统传承更具纯粹性,进一步强化了“贵族”标签的合理性。

从进化角度看,A型血被认为是人类从采集向农业社会过渡的产物。研究表明,A型血的抗原特性与消化系统的适应性有关,例如对谷物类食物的代谢优势。这种适应性可能使A型血人群在古代农耕社会中占据主导地位,从而形成社会阶层的象征。A型血在某些少数民族中的高比例分布(如南方的楚苗后裔),也为其增添了神秘色彩,成为族群身份认同的一部分。

历史与文化象征

历史上,A型血与贵族阶层的联系根植于文化叙事。许多古代文明将血液视为生命力的载体,而A型血因其稳定性和适应性,常被赋予“高贵”“优雅”的寓意。例如,日本文化中,A型血者被描绘为具有内敛、自律的特质,与武士道精神中的忠诚与责任感不谋而合。这种文化符号的塑造,使得A型血逐渐脱离生物学范畴,演变为一种社会身份的隐喻。

在文学与艺术领域,A型血的象征意义进一步深化。欧洲中世纪贵族常以“蓝血”(Blue Blood)自居,强调血统的纯净性,而A型血在近代被类比为东方语境中的“蓝血”。尽管这种关联缺乏科学依据,但通过民间传说和大众媒体的传播,A型血与精英阶层的绑定逐渐成为一种集体无意识。例如,20世纪日本的血型性格学说将A型血者描述为“完美主义者”和“理想领袖”,这种刻板印象至今仍在流行文化中广泛存在。

健康优势与生理机制

医学研究为A型血的“贵族”称谓提供了部分科学支撑。A型血的红细胞表面携带A抗原,这种抗原的分子结构使其在免疫反应中表现出特殊性。例如,某些研究发现,A型血人群对天花、霍乱等传染病的抵抗力较强,这种进化优势可能使其在历史疫情中存活率更高,从而间接影响社会结构的形成。A型血的凝血因子活性较高,血小板黏附功能增强,这可能与心血管疾病风险相关,但在古代医疗条件下,较强的凝血能力反而被视为生命力的体现。

A型血的健康优势存在争议。现代研究表明,A型血人群患胃癌、癌的风险略高于其他血型,这与“贵族血”的优越性叙事形成矛盾。这种双重性提示我们,血型与健康的关系需从多维度审视。例如,A型血对消化系统的适应性可能是一把双刃剑:虽然更适合谷物饮食,但也增加了麸质不耐受的可能性。将健康优势作为“贵族血”的核心论据需谨慎对待。

社会认知与科学反思

“贵族血”的概念本质上是文化建构的产物。血型性格学说在20世纪的流行,将A型血与稳重、细致等特质挂钩,但这种理论已被科学界证伪。心理学研究显示,性格受遗传、环境、教育等多因素影响,血型的贡献度微乎其微。尽管如此,大众对血型符号的迷恋仍未消退,例如在婚恋市场中,A型血常被视为“理想伴侣”的标签,这反映了社会对秩序感和安全感的深层需求。

从科学视角看,血型并无等级之分。ABO血型系统的发现者兰茨泰纳曾强调,血型差异仅是生物多样性的体现。现代医学更关注血型在输血安全、器官移植等领域的实用价值,而非其社会象征意义。对于父母均为A型的家庭而言,孩子的血型特征应被理性看待——它既非特权的通行证,也非命运的决定符,而是人类遗传复杂性的一个注脚。

A型血被称为“贵族血”,是生物学特征、历史偶然与文化想象共同作用的结果。其稀有性、健康关联性及性格标签,构成了多维度的叙事网络。这种称谓在科学层面缺乏严谨支撑,更多反映的是人类对分类与象征的本能偏好。未来研究应进一步厘清血型与疾病、认知能力之间的真实关联,同时推动公众科学素养的提升,以消解血型决定论的认知误区。对于个体而言,无论血型如何,真正的“贵族精神”应体现在对知识的尊重、对差异的包容,以及对生命多样性的敬畏之中。