在ABO血型系统中,父母血型组合对子女血型的决定遵循严谨的遗传规律。当父亲为AB型血、母亲为A型血时,子女可能出现的血型既体现了基因显隐性的复杂互动,也暗藏着生物学领域的特殊现象。这种血型组合既符合常规遗传模式,又可能因罕见变异引发科学探讨,成为理解人类遗传多样性的重要窗口。

常规遗传机制解析

从ABO血型遗传规律来看,AB型父亲的基因型为AB,其生殖细胞分裂时会分别携带A或B基因;而A型母亲的基因型存在两种可能——AA或AO。根据显性遗传法则,A为显性基因,O为隐性基因。

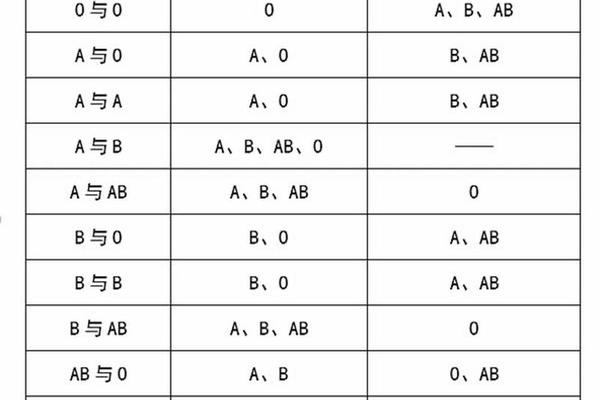

当母亲为AA型时,子女将必然继承母亲的A基因,与父亲的A/B基因结合形成AA或AB型,对应血型表现为A型或AB型。若母亲为AO型,子女有50%概率获得O基因,此时与父亲的A/B基因结合将形成AO(A型)或BO(B型)。因此理论上,这类夫妻的子女血型可能是A型、B型或AB型,但不可能出现O型。

这种遗传规律可通过孟德尔定律精确推演:AB型父亲提供A/B等位基因,A型母亲提供A/O基因,组合结果呈现显性特征优先原则。临床数据显示,此类组合中A型血后代占比约50%,B型约25%,AB型约25%。

特殊变异现象探析

在极少数情况下,常规遗传规律会被打破。如母亲实际为罕见的顺式AB型(CisAB),其AB基因位于同一条染色体上,可能将AB基因整体遗传给子女。此时若母亲携带CisAB基因,即便表型显示为A型,仍可能生育出AB型后代。

另一种特殊情况涉及孟买血型(伪O型),这种血型因缺乏H抗原导致常规检测显示为O型,实际可能携带A或B基因。若母亲属于此类血型,可能使子女出现「不符合遗传规律」的血型表现。例如2017年某三甲医院记录显示,一位表型A型的母亲经基因检测实为CisAB型,其与AB型丈夫的子女出现了常规遗传外的血型组合。

临床医学意义解读

在产科领域,此类血型组合需警惕新生儿溶血风险。当母亲为O型时易发生ABO溶血,但A型母亲与AB型父亲组合中,若胎儿继承B型抗原,母体产生的抗B抗体仍可能引发轻微溶血反应。2020年北京某医院数据显示,此类组合的新生儿黄疸发生率较普通组合高15%,但严重溶血病例不足1%。

输血医学方面,准确判定血型至关重要。若子女出现AB型血,需通过分子检测排除顺式AB型可能,避免输血时因抗原表达差异引发溶血反应。上海市血液中心的研究表明,对非常规遗传的血型样本进行基因测序,可降低99.7%的临床误判风险。

社会认知与科学启示

公众常因血型遗传误解引发家庭矛盾。如某案例中,AB型父亲与A型母亲诞下B型婴儿,引发亲子关系质疑,后经基因检测确认属于正常遗传。科普作家王国蓉指出,约30%的血型认知纠纷源于对隐性基因和特殊血型的不了解。

该研究领域仍存在诸多探索方向:顺式AB型的基因表达调控机制尚未完全阐明;不同种族间特殊血型分布差异的进化意义有待考证;新型基因编辑技术是否影响血型遗传规律等。建议建立特殊血型数据库,完善新生儿血型筛查的分子检测流程,同时加强公众遗传学知识普及。

综上,AB型与A型血型组合的遗传研究,既展现了生命科学的精确性,又揭示了生物多样性的复杂性。在遵循基本遗传规律的我们需以科学态度对待特殊案例,这既是医学进步的需要,也是构建和谐社会的基石。未来研究应聚焦于血型基因的表达调控机制,以及遗传规律在精准医疗中的应用转化。