在人类对生命奥秘的探索中,血型始终是一个充满科学意义与文化隐喻的符号。从父母血型推测子女可能的血型,是遗传学的基本规律;而从血型推断性格或婚恋偏好,则更多是流行文化中的心理投射。本文将从ABO血型系统的遗传机制出发,解析A型与O型父母生育子女的血型可能性,并探讨“O型偏爱AB型”这一说法的科学性与社会文化根源,揭示科学与伪科学之间的边界。

一、血型遗传的科学规律

基因决定论:A型与O型父母的后代血型

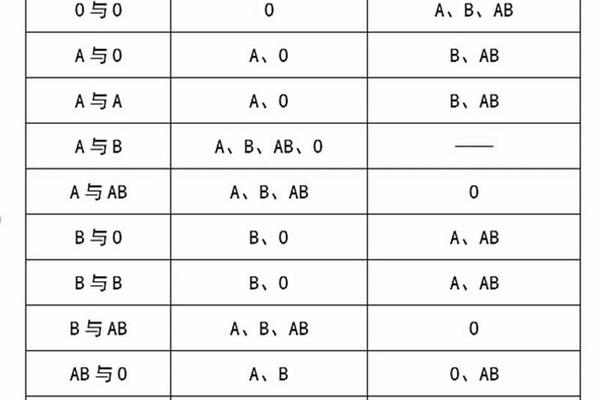

根据ABO血型系统的遗传规律,父母血型组合为A型和O型时,子女的血型只能是A型或O型,而不会出现B型或AB型。这是因为A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血个体的基因型只能是OO。在遗传过程中,父母各提供一个等位基因:A型父母可能提供A或O,O型父母只能提供O。子女的基因组合只能是AO(表现为A型)或OO(表现为O型)。

分子机制:抗原合成的生物学基础

ABO抗原的合成依赖于H抗原的前体结构。A型血的基因编码α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原上;而O型血的基因由于第6外显子的突变导致酶活性缺失,无法修饰H抗原。A型与O型父母的子女只能继承A或O的基因表达路径,无法产生B抗原,更不可能形成AB型所需的双抗原结构。

争议与例外:科学之外的误解

尽管有研究指出,极少数情况下基因突变或嵌合体现象可能导致血型异常,但此类案例仅占全球人口的百万分之一。例如,孟买血型(hh型)因H抗原缺失可能干扰常规检测,但这与ABO系统的遗传无关。网络上“A型与O型可能生出AB型”的说法缺乏科学依据,可能源于对基因显隐性关系的误解。

二、血型与性格的伪科学争议

流行文化的心理建构:O型与AB型的“吸引力”

“O型偏爱AB型”的说法起源于日本的血型性格理论。该理论认为,O型人外向务实,AB型人理性神秘,两者互补性强。例如,O型人的“领导力”与AB型人的“冷静分析”被认为能形成理想的合作关系。这种分类更多基于社会观察而非生物学证据。

科学界的反驳:缺乏实证支持

多项大规模研究否定了血型与性格的关联。日本九州大学对1万名日美被试的调查显示,血型与性格特质(如外向性、责任感)无统计学相关性。美国心理学会的综述指出,早期支持血型性格说的研究存在方法缺陷,例如样本偏差和主观量表设计。诺贝尔奖得主卡尔·兰德施泰纳也曾明确表示,ABO系统的发现仅用于医学输血,与行为科学无关。

社会心理机制:标签化与认知偏差

血型性格说的流行反映了人类的认知捷径:通过简单标签快速判断他人。例如,职场中“O型适合管理岗”“AB型适合研发岗”的刻板印象,可能源于自我实现的预言——个体在标签影响下主动迎合预期。媒体与商业营销进一步强化了这一现象,例如日本企业曾推出“血型恋爱匹配服务”,利用公众的猎奇心理牟利。

三、科学与文化碰撞的启示

科学传播的责任:澄清误区

血型遗传规律是明确的生物学事实,而性格与血型的关联则是文化建构的产物。科学界需加强科普教育,例如通过可视化工具(如基因型模拟器)帮助公众理解显隐性遗传机制。医疗机构在产前咨询中应明确告知父母血型组合的可能结果,避免因误解引发家庭矛盾。

未来研究方向:基因与行为的真实联系

尽管血型与性格无关,但基因对行为的影响仍值得探索。例如,5-HTTLPR基因多态性与情绪调节、COMT基因与风险决策的研究已取得进展。未来可通过全基因组关联分析(GWAS),探索ABO基因以外的遗传因素如何影响社交偏好,而非简单归因于血型标签。

社会文化的反思:超越标签化思维

血型性格说的持久生命力揭示了人类对确定性的渴望,但过度依赖标签可能阻碍对复杂人性的理解。企业招聘、婚恋匹配等场景中,应摒弃血型偏见,转而关注个体的实际能力与互动经验。正如心理学家绳田健悟所言:“真正的科学精神,在于承认未知,而非用伪科学填补认知空白。”

结论

血型遗传规律是严谨的科学命题,而血型与性格的关联则是缺乏证据的文化传说。A型与O型父母的子女血型只能是A或O,这一结论基于基因的显隐性法则与抗原合成的分子机制;而“O型偏爱AB型”的说法,本质是社会心理的投射,与生物学无关。在信息爆炸的时代,区分科学与伪科学尤为重要。未来的研究应深入探索基因与行为的真实联系,同时引导公众以理性态度面对生命科学的复杂性与人文社会的多样性。