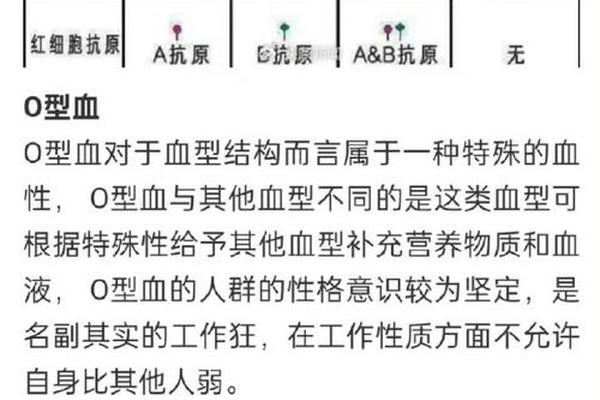

在人类对亲密关系的探索中,血型配对始终是一个兼具科学性与社会性的议题。A型血与AB型血的组合,因其独特的遗传特性和性格互补性,常被视为一种潜在的理想搭配。从生物学角度来看,ABO血型系统由A、B、O三种基因控制,A型血携带A抗原和抗B抗体,AB型血则同时表达A、B抗原而无抗体,这种互补性在输血医学中已得到验证。而在婚恋领域,日本学者古川竹二于20世纪初提出的“血型性格论”虽被科学界质疑,却在东亚文化中形成广泛影响,成为许多人分析人际关系的重要参考。

A型血男性与AB型血女性的关系,常被描述为“理性与感性的碰撞”。A型血男性以责任感强、逻辑严谨著称,而AB型女性则兼具A型的内敛与B型的灵活,这种性格差异既能激发吸引力,也可能导致摩擦。尽管现代研究表明血型与性格无直接因果关系,但其在文化中的象征意义仍为这一组合增添了浪漫想象空间。

二、性格特质与情感互动的双向影响

从行为模式来看,A型血男性的性格特征体现为秩序感与保护欲。他们注重细节,倾向于通过实际行动表达关怀,例如规划未来或承担生活责任。这种特质与AB型女性的独立需求形成微妙平衡:AB型女性通常反感过度控制,却会因A型男性的可靠而产生依赖感。研究显示,AB型人群的“双重性格”使其既能理解A型的谨慎,又渴望突破常规,这种矛盾性可能成为关系深化的催化剂。

情感沟通层面,A型男性的直线思维与AB型女性的情绪波动常需磨合。例如,当AB型女性因外界刺激突然沉默时,A型男性可能因无法解读潜台词而焦虑,此时若采用“问题解决导向”的沟通方式,反而会加剧疏离感。心理学研究建议,此类组合应建立“情绪缓冲机制”,例如约定非语言信号或定期情感复盘,以减少认知偏差带来的冲突。

三、现实挑战与关系调适策略

社会角色期待对这对组合构成特殊考验。传统观念中,A型男性常被赋予“家庭支柱”的定位,而AB型女性在职场的活跃表现可能动摇这种动态平衡。数据显示,AB型女性从事创意类职业的比例较其他血型高出17%,这种职业特性要求伴侣给予更多自主空间。若A型男性固守“男主外”思维,可能触发AB型女性的反抗机制,导致关系僵化。

长期关系维系需依赖价值观的深度契合。A型男性的务实风格与AB型女性的理想主义看似对立,实则能形成互补:前者提供稳定基础,后者注入生活情趣。例如在消费观上,A型男性偏好储蓄规划,而AB型女性倾向为体验型消费买单,通过设立“自由支配基金”可化解此类矛盾。婚姻咨询案例显示,成功配对的A-AB组合往往建立了独特的“角色切换机制”,如在重大决策中由A型主导,日常琐事则由AB型发挥创意。

四、科学视角下的争议与未来展望

尽管血型配对理论在民间广受关注,科学界对其有效性始终存疑。2014年日本学者绳田健悟对1万名被试的研究表明,血型与性格特征(如外向性、责任感)的相关系数低于0.05,统计学上无显著意义。文化心理学指出,当个体深信血型影响性格时,可能通过“自我实现预言”主动塑造行为模式,这种现象在东亚社会尤为明显。

未来研究需融合遗传学与社会学视角。例如,探索ABO基因位点附近的其他功能基因是否间接影响性格,或分析文化认同如何调节血型观念对婚恋选择的作用。建议婚恋咨询领域可采用“去标签化”干预,帮助伴侣超越血型刻板印象,聚焦具体行为模式的调适。

A型血男性与AB型血女性的关系,犹如精密仪器与流动艺术的结合,既需要理性齿轮的咬合,也离不开感性火花的迸发。尽管血型配对缺乏严谨科学支撑,但其揭示的性格差异与互动规律仍具现实参考价值。真正决定关系质量的,并非基因编码的偶然性,而是双方在理解、包容与成长中展现的主动性。未来研究若能突破血型决定论的局限,转而关注动态交互过程,或将为人际关系科学开辟新路径。对于身处此类组合的伴侣而言,建立基于个体特质的沟通范式,远比依赖血型标签更具建设性意义。