血型是人体重要的生物学特征之一,在医疗急救、输血治疗及遗传学研究中具有不可替代的作用。A型血作为ABO血型系统中的常见类型,其鉴定不仅关乎个体的健康管理,更与临床诊疗的安全性密切相关。血细胞化验单作为血型检测的核心载体,如何从中准确识别A型血的信息,既需要了解检测原理,也需要掌握解读技巧。本文将从多个角度系统阐述A型血在化验单中的呈现方式及其科学依据。

一、血型检测的基本原理

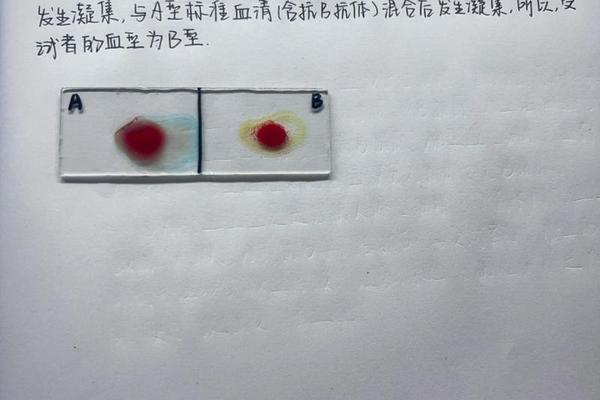

血型检测的核心在于识别红细胞表面的抗原类型。A型血的特点是红细胞携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体。这一特性决定了检测过程中需通过正定型与反定型相结合的方法验证结果的准确性。正定型直接检测红细胞上的抗原,例如使用抗A试剂与血液样本反应,若发生凝集则表明存在A抗原;反定型则通过观察血浆中的抗体与已知抗原的反应,例如将患者血浆与B型红细胞混合,若凝集则证实存在抗B抗体。

现代医学采用双重验证机制,避免单一检测可能导致的误差。例如,A型血的正定型结果需与反定型结果一致:抗A试剂凝集、抗B试剂不凝集,且患者血浆与B型红细胞凝集,与A型红细胞不凝集。这种双重逻辑确保了血型判读的可靠性,尤其在处理亚型或特殊病例时更具意义。

二、化验单的解读方法

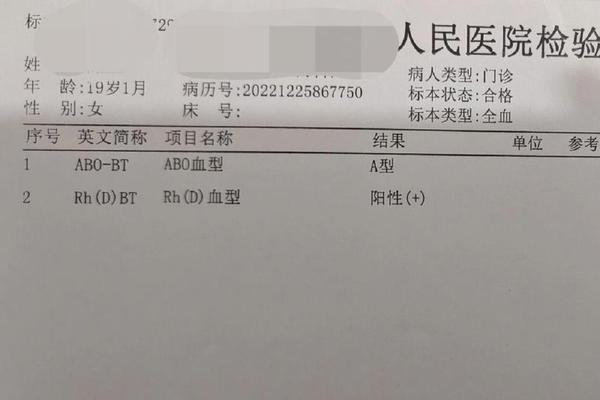

在血型化验单中,A型血的信息通常标注于“ABO血型”或“血型鉴定”栏目下,直接以“A型”或“A”字标识。Rh血型系统作为另一关键指标,会以“Rh阳性(+)”或“Rh阴性(-)”的形式并列呈现。例如,“A型,Rh+”表示该个体为A型血且携带RhD抗原,而“A型,Rh-”则属于罕见的“熊猫血”。

部分化验单还会提供抗A、抗B试剂的凝集结果图示。以A型血为例,抗A试剂对应的检测区域会出现凝集反应(如形成颗粒状沉淀),而抗B试剂区域则无此现象。Rh检测栏中,抗D试剂的凝集结果决定了Rh属性的标注。若检测到弱D抗原(即部分凝集),化验单可能标注为“弱D型”,需进一步通过分子生物学方法确认。

三、A型血的亚型分析

A型血并非单一类型,其亚型差异可能影响检测结果的判读。最常见的亚型包括A1和A2,二者在抗原表达强度及血清抗体构成上存在差异。A1型红细胞的A抗原表达强,且携带A1抗原;而A2型仅表达标准A抗原,且部分个体血浆中可能含有抗A1抗体。这一特性可能导致使用常规试剂时A2型被误判为O型,尤其在输血匹配中需格外谨慎。

临床统计显示,中国汉族人群中A2亚型占比不足1%,但其存在可能引发溶血反应。例如,A2型个体若输入A1型血液,可能因抗A1抗体与供血红细胞反应导致并发症。高精度化验单会在备注栏注明亚型信息,或建议补充吸收放散试验等高级检测,以确保结果的全面性。

四、检测中的注意事项

血型检测的准确性受多重因素影响。需确保检测样本未被污染或发生溶血,否则可能干扰抗原-抗体反应。新生儿因免疫系统未发育完全,反定型结果可能不典型,需结合母婴血型及临床表现综合判断。某些疾病(如白血病)可能导致红细胞抗原表达减弱,此时需采用分子检测技术辅助诊断。

对于A型Rh阴性个体,化验单的解读需强调临床警示。这类人群在妊娠或输血前必须进行抗体筛查,以避免因Rh血型不合引发的溶血性疾病。例如,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,需注射抗D免疫球蛋白预防抗体产生。

A型血的准确鉴定是保障医疗安全的基础。通过化验单中ABO与Rh系统的双重标注、亚型信息的补充提示以及检测方法的科学说明,临床工作者可更高效地完成血型匹配与风险评估。未来,随着分子诊断技术的普及,血型检测将向基因层面深入,例如通过PCR技术直接分析ABO基因型,从而解决传统血清学检测的局限性。建议医疗机构在常规化验单中增加亚型标注栏,并加强对稀有血型人群的长期追踪管理,以提升输血医学的整体安全水平。