A型血的核心特征是红细胞表面存在A抗原,其本质是由H抗原前体通过特定糖基转移酶修饰形成的糖蛋白结构。根据ABO血型系统的遗传规律,A型血的基因型为AA或AO,其中A基因编码的酶负责将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原末端,形成A抗原。值得注意的是,A型血并非单一类型,其亚型如A1和A2在抗原表达上存在显著差异:A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原。这种差异源于酶活性的不同,A1转移酶能作用于更多H抗原底物,导致抗原密度更高。

基因多态性进一步增加了A型血的复杂性。例如,孟买血型个体因缺乏H抗原前体,即使携带A基因也无法形成A抗原,常规检测中可能被误判为O型血。顺式AB型(cis-AB)等罕见变异可能打破传统遗传规律,导致父母为B型和O型时子代出现A型。这些现象提示,临床血型鉴定需结合基因检测以避免误判。

二、临床输血的注意事项

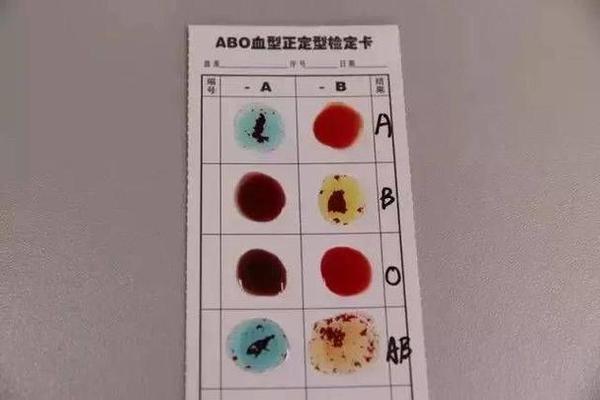

A型血在输血医学中具有特殊地位。根据免疫学原理,A型个体血浆中含有抗B抗体,因此只能接受A型或O型血液输入。A亚型的存在可能引发交叉配血难题。例如,A2型红细胞因抗原数量少,易被抗A试剂误判为O型;而A2B型可能被误判为B型。这种误差在紧急输血时可能导致溶血反应,因此需采用更灵敏的检测手段,如吸收放散试验或分子生物学方法确认亚型。

A型血与Rh血型的关联性不容忽视。Rh阴性(俗称“熊猫血”)的A型个体因稀有性面临更高的输血风险。据统计,我国汉族Rh阴性比例不足0.3%,这类人群需建立专属血液储备网络。2023年江苏发现的全球罕见Rh-null血型案例更凸显了血型系统的复杂性,其红细胞完全缺失所有Rh抗原,对输血安全提出更高要求。

三、疾病易感性的研究进展

近年研究揭示,A型血与特定疾病存在统计学关联。2022年《神经学》杂志对59.9万人的分析表明,A型血人群早发性中风风险比其他血型高18%,这可能与凝血因子水平升高相关。在癌症领域,一项涵盖30国的研究显示,A型血患癌风险增加12%,尤其是乳腺癌和卵巢癌风险分别升高12%和16%。机制研究指出,A抗原可能通过调控细胞黏附分子促进肿瘤转移。

但需谨慎解读这些结论。2020年《新英格兰医学杂志》发现A型血新冠患者呼吸衰竭风险高45%,但后续研究显示该相关性在亚洲人群中较弱。专家强调,血型对疾病的影响是“概率性而非决定性”,需结合基因表达、环境因素综合分析。例如,A型血人群可通过控制血脂、定期筛查降低心脑血管疾病风险。

四、基因多态性与演化意义

从进化角度看,ABO血型系统的多态性可能与病原体选择压力相关。A抗原的糖链结构可被某些病毒(如诺如病毒)识别,这可能解释了A型血对特定病原体的易感性差异。分子考古学证据显示,A型血在欧亚大陆高发(约40%),可能与农业文明发展过程中对传染病的适应性选择相关。

值得注意的是,血型基因还参与其他生理过程。例如,ABO基因座与血管性血友病因子(vWF)水平相关,A型血人群vWF浓度更高,这既能促进止血,也可能增加血栓风险。这种生物学特性的双重性,体现了自然选择中的平衡效应——既需维持凝血功能,又要避免过度栓塞。

A型血的生物学特性如同一面棱镜,折射出遗传学、免疫学与临床医学的深度交织。其抗原结构的精密调控机制为输血安全奠定基础,而疾病相关性研究则为个性化医疗提供新思路。未来研究应着重于:①建立覆盖不同人群的A亚型基因数据库;②解析血型基因与其他疾病易感基因的交互作用;③开发基于血型特征的靶向治疗策略。

对于普通个体,了解血型特征的意义不在于制造健康焦虑,而在于建立科学预防意识。建议A型血人群:定期监测凝血指标,35岁后增加癌症筛查频次,并在疫苗接种、抗生素使用等医疗决策中主动告知血型信息。随着单细胞测序技术的发展,我们有望揭开血型系统更多未解之谜,最终实现从“血型认知”到“精准健康管理”的跨越。