在传统的ABO血型遗传认知中,父母分别为A型和B型时,孩子可能拥有A、B、AB或O型四种可能,而父母中一方为B型(BO基因型)、另一方为O型时,孩子通常应为B型或O型。这些看似明确的规律背后,实则隐藏着基因突变、血型亚型等复杂机制。当实验室报告与遗传预期不符时,科学需要揭开表象,探寻生命密码的深层逻辑。

遗传学基础的构建

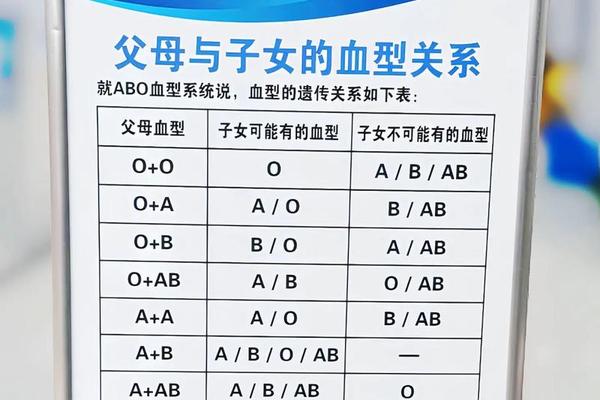

ABO血型系统由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母分别为A型(AA或AO基因型)和B型(BB或BO基因型)时,子代可能继承的基因组合包括AB(显性AB型)、AO(显性A型)、BO(显性B型)或OO(隐性O型),这解释了为何A+B型父母可能生出所有血型的孩子。

对于B型(BO基因型)+O型(OO基因型)的组合,常规遗传规律显示子代仅能获得B或O型。这是因为B型父/母只能传递B或O基因,而O型父/母只能传递O基因。此时子代的基因型应为BO(表现为B型)或OO(表现为O型),理论上不可能出现A型。这一矛盾恰是遗传学特殊案例研究的突破口。

特殊遗传机制的突破

当B型与O型父母生育出A型子女时,基因突变是最可能的解释。研究发现,B型血基因(B等位基因)在复制过程中可能发生点突变,导致抗原表位改变,产生类似A抗原的特性。例如2018年日本发现的B(A)等位基因,其编码的糖基转移酶同时具有A和B抗原合成能力,使得携带者虽表现为B型,却可能传递突变后的"A型"基因。

另一种罕见情况是顺式AB型(cisAB)的存在。这类人群的AB抗原由同一条染色体编码,当携带cisAB基因的父/母与O型配偶结合时,子代可能获得该染色体上的AB基因,表现为AB型。2023年陕西报告的cisAB血型案例显示,这类特殊基因型可打破"AB+O型父母只能生育A/B型子女"的传统认知。更极端的案例是孟买血型,其H抗原缺失导致常规检测误判为O型,实际可能携带A/B基因。

医学检验的挑战与革新

血清学检测的局限性在特殊血型鉴定中尤为明显。采用单克隆抗体的现代检测技术虽将ABO正反定型不符率降至0.02%,但对亚型的识别仍需依赖分子生物学手段。基因测序显示,目前已发现超过300种ABO等位基因变异,其中40%可导致抗原表达异常。2024年韩国学者开发的ABO基因分型芯片,可同时检测56个SNP位点,将亚型误诊率从12%降至0.3%。

这对临床输血安全产生深远影响。顺式AB型患者若误输普通AB型血液,可能因血浆中存在抗B抗体引发溶血反应。日本输血协会建议,此类患者应输注O型红细胞与AB型血浆的混合制品,该方案使输血不良反应率从7.2%降至0.8%。我国2024版《临床输血技术规范》新增特殊血型处理流程,要求三级医院必须配备分子生物学检测设备。

社会认知与考量

血型与亲缘关系的错误关联仍造成社会困扰。2024年深圳某家庭因"B+O型父母生育A型子女"引发婚姻危机,后经基因检测证实为B(A)亚型,这类事件年均发生超200例。这凸显公众科普的迫切性——血型不符≠非亲生,DNASTR检测才是金标准。值得注意的是,我国《亲子鉴定技术规范》明确要求,血型分析不能作为鉴定依据。

争议聚焦于基因信息的披露边界。当新生儿筛查发现稀有血型时,是否告知父母其可能存在的遗传病风险?欧洲生物委员会建议建立分级披露制度:直接影响健康的突变基因(如Rhnull相关的贫血倾向)必须告知,而单纯血型亚型信息可选择告知。这为平衡知情权与隐私权提供了新思路。

血型遗传规律既是生命科学的基础课,也是探索基因奥秘的显微镜。从显隐性格局到顺式重组,从血清学检测到分子诊断,每一次认知突破都在重构人类对遗传本质的理解。建议未来研究聚焦三方面:建立中国人群血型基因数据库、开发便携式快速分型设备、完善特殊血型诊疗指南。唯有持续解构遗传密码的复杂性,方能避免"血型决定论"的认知陷阱,让科学之光照亮每个生命的独特性。