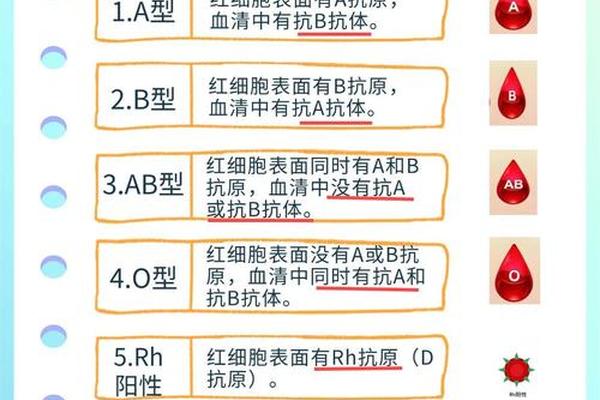

在医学领域,A型血的输血相容性遵循严格的生物学规律。根据ABO血型系统的抗原-抗体反应原理,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。这意味着A型血患者只能接受A型或O型供血者的血液,以避免抗体攻击导致红细胞凝集的危险。例如,O型血因缺乏A和B抗原,在紧急情况下可作为“万能供血者”,但其血浆中的抗A抗体仍需通过洗涤处理降低风险。

值得注意的是,现代医学强调“同型优先”原则。虽然理论上O型血可输给A型患者,但临床实践中仍需通过交叉配血试验验证相容性。该试验通过混合供者红细胞与受者血清(主侧)及受者红细胞与供者血清(次侧),观察是否发生凝集反应。例如,当A型受者接受B型血时,主侧的A型血清抗B抗体会立即引发致命反应;而次侧凝集则可能提示Rh系统等其他血型抗原的不匹配。

二、A型血的遗传规律与家族适配

A型血的遗传遵循孟德尔显隐性规律。ABO基因位于第9号染色体,A为显性等位基因,O为隐性。A型血个体的基因型可能是AA(纯合)或AO(杂合)。若父母一方为A型(AO),另一方为O型(OO),子女有50%概率继承A型;若双方均为A型(AO),则子女可能出现AA、AO或OO基因型,表现为A型或O型。

Rh血型系统的叠加影响同样关键。全球约85%人群为Rh阳性,但若A型个体为Rh阴性(如A-),则只能接受A-或O-血液,且需警惕妊娠期胎儿成红细胞增多症风险。Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能因抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血性贫血甚至死亡。

三、科技突破下的血型转换前景

近年来,科学家通过肠道细菌酶的发现开辟了血型改造的新路径。例如,嗜黏蛋白阿克曼菌分泌的两种酶可高效剥离A型红细胞表面的GalNAc抗原,将其转化为O型血。2024年的研究显示,这种酶组合的转化效率比早期技术提升60倍,且对扩展型A抗原同样有效。该技术若投入临床,将显著缓解O型血短缺问题,使A型血患者获得更广泛的供血来源。

血型转换仍面临安全性验证挑战。改造后的红细胞需确保抗原彻底清除,避免残留引发免疫反应。酶处理可能改变红细胞膜结构,影响氧气运输功能。目前,研究人员正通过体外模拟输血实验和动物模型评估长期影响。

四、性格适配的社会文化视角

在非医学领域,血型性格论在部分文化中衍生出独特的婚恋适配观念。日本学者提出的理论认为,A型血个体具有细致、自律和敏感特质,与AB型伴侣的理性灵活形成互补。例如,A型血人擅于规划生活细节,而AB型血人则能提供创新解决方案,缓解A型血过度谨慎的倾向。

此类观点缺乏严格科学依据。血型与性格关联的研究多基于统计学相关性,尚未发现明确的生物机制。心理学家指出,将血型作为择偶标准可能强化刻板印象,忽视个体差异。更理性的态度应是尊重多元性格特征,而非受限于血型标签。

A型血的生物学适配性体现为严密的抗原-抗体规则与遗传规律,而科技突破正重新定义血型转换的可能性。在输血医学领域,交叉配血和Rh系统监测仍是保障安全的核心;基因编辑与酶工程技术则有望打破传统血型壁垒。社会文化层面的“血型相配”观念虽具趣味性,但需警惕其过度简化的风险。未来研究应聚焦两个方向:一是优化血型转换技术,建立标准化临床方案;二是通过大规模队列研究,科学验证血型与其他生理特征的关联性。唯有将生物学严谨性与人文视角相结合,才能全面解析A型血的适配奥秘。