在医学检验中,"ABO血型鉴定结果为A型"意味着个体的红细胞表面存在A抗原,而血清中天然含有抗B抗体。这一结论的得出不仅关乎输血安全和器官移植匹配,还涉及遗传学特征、疾病易感性及法医学鉴定等多个维度。血型作为人体最稳定的遗传标记之一,其鉴定结果的解读需要结合生物学机制、检测技术原理以及临床特殊情境进行综合分析。

一、生物学基础与定义

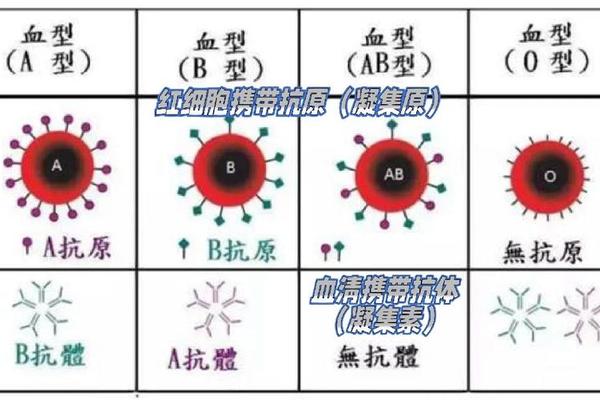

ABO血型系统的分类依据是红细胞膜表面抗原的差异。A型血个体的红细胞携带A型糖基转移酶催化形成的A抗原(N-乙酰半乳糖胺),而血浆中天然存在针对B抗原的IgM类抗B抗体。这种抗原-抗体的对应关系源于基因调控:位于9号染色体上的ABO基因中,IA等位基因通过编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将前体物质H抗原转化为A抗原。

从群体遗传学角度,A型血在不同人群中的分布存在显著差异。例如,东亚人群中A型占比约28%,而欧洲部分地区可达40%。这种差异与人类迁徙过程中的自然选择压力相关,有研究表明A抗原可能对某些病原体(如天花病毒)具有保护作用,从而在特定地域形成遗传优势。

二、检测方法与结果判读

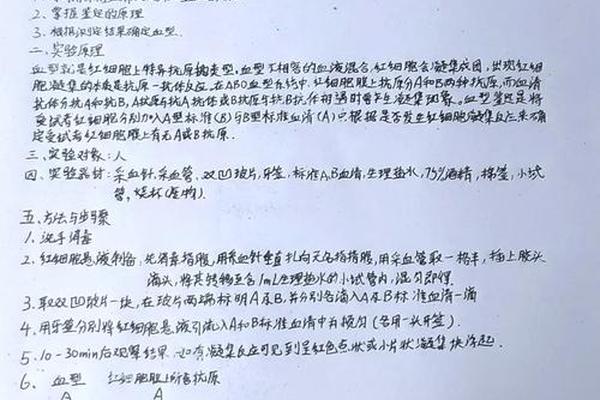

临床常用的ABO血型鉴定包括正反定型两种方法。正定型通过标准抗A血清与待检红细胞反应,若出现凝集则判定为A抗原阳性。反定型则需将患者血清与标准B型红细胞混合,A型血清应使B型红细胞凝集。现代实验室多采用试管离心法,其灵敏度较传统玻片法提升10倍以上,尤其适用于抗原表达减弱的亚型检测。

结果判读需警惕假阴性风险。例如,急性白血病患者可能出现A抗原表达减弱,导致正定型误判为O型。此时需结合唾液血型物质检测或吸收放散试验验证。研究显示,约0.03%的A型人群存在A亚型(如A2),其抗原密度仅为典型A型的1/4,需通过增强反应条件(如延长孵育时间至30分钟)确保检测准确性。

三、临床意义与应用场景

在输血医学中,A型受血者只能接受A型或O型血液。若误输B型血,供体红细胞表面的B抗原会与受体血清中的抗B抗体结合,激活补体系统引发急性溶血反应,死亡率高达30%。值得注意的是,O型"万能供血者"的称谓仅适用于红细胞成分输血,因其血浆中仍含有抗A抗体,大量输注可能引起受血者溶血。

器官移植领域同样依赖ABO匹配。肾脏移植中ABO不相容可导致超急性排斥反应,但通过血浆置换和免疫抑制剂预处理,已实现跨血型肾移植的成功案例。最新研究显示,A型个体接受ABO相容移植后,移植物5年存活率较不相容组提高18%。

四、特殊变异与误差控制

某些病理状态可能干扰血型鉴定结果。获得性类B现象即典型例证:当A型患者感染产气荚膜杆菌时,细菌酶解作用会使红细胞表面出现类B抗原,导致正定型误判为AB型。此类情况可通过反定型不一致(血清中含抗B抗体)及唾液血型物质检测识别。造血干细胞移植后,供者来源的造血细胞会逐渐改变受者血型,需动态监测至完全转换。

质量控制体系对保证结果准确性至关重要。标准抗A血清效价需≥1:128,亲和力要求15秒内出现肉眼可见凝集。实验室需定期进行室间质评,例如使用A2亚型样本验证检测系统的敏感性。统计显示,规范质控可使血型误判率从0.1%降至0.002%。

ABO血型鉴定为A型的结果,既是遗传特征的生物学表达,也是临床诊疗决策的重要依据。随着分子诊断技术的发展,PCR-SSP法等基因分型手段已能识别90%以上的ABO亚型,为精准医疗提供新工具。未来研究方向应聚焦于:建立动态血型监测系统以捕捉病理状态下的抗原变异;开发通用型人工血液替代品突破ABO限制;探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的调控作用。在确保检测质量的前提下,深入解读血型鉴定结果的生物学内涵,将持续推动个体化医疗的发展进程。