在人类复杂的生命系统中,血液扮演着维持生命活动的重要角色,而血型作为血液的"身份密码",其差异不仅影响着临床救治的精准性,更关乎人类遗传的奥秘。AB型血作为ABO血型系统中的特殊存在,在叠加Rh因子后分化为AB+与AB-两种亚型,这种看似简单的正负号差异,实则蕴含着深刻的生物学意义。从抗原构成的微观世界到输血救治的临床实践,从遗传规律到健康管理,AB型血谱系的多样性为现代医学提供了独特的观察窗口。

抗原构成与遗传基础

AB型血的特殊性源于其双重抗原特性。在ABO血型系统中,AB型个体的红细胞表面同时存在A和B两种抗原,这种独特的抗原组合使其成为ABO系统中的"万能受血者"。当叠加Rh血型系统时,D抗原的存在与否将AB型进一步细分为AB+(含D抗原)和AB-(无D抗原)。这种双重分类体系使得人类血型系统呈现出树状分支的复杂性。

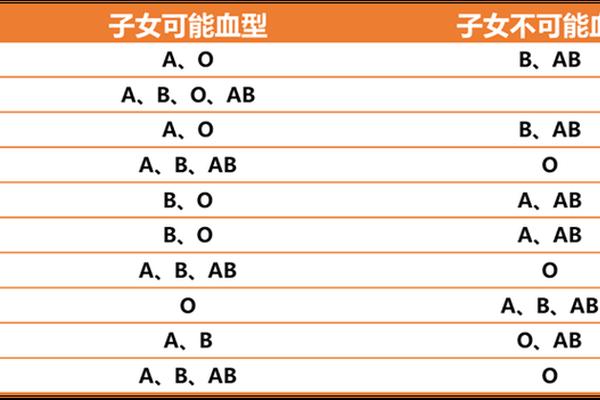

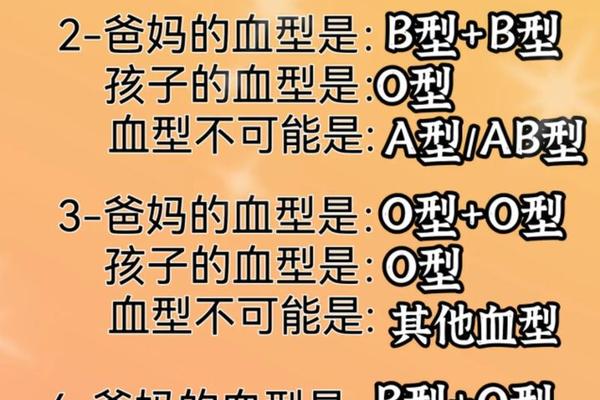

从遗传学角度观察,AB型血的形成需要父母双方分别提供A和B基因,这种基因组合的概率约为7%-8%。Rh因子的遗传则遵循显性遗传规律,若父母中至少一方携带Rh阳性基因,子代即可能表现为Rh阳性。AB-血型的出现需要父母双方均不携带Rh阳性基因,这种遗传条件在全球范围内仅占约1%,造就了AB-血型的稀有性。

临床输血的差异化原则

在输血实践中,AB+与AB-的差异直接关乎生命安危。AB+个体因同时具备A、B抗原和Rh因子,理论上可接受所有Rh阳性血型的血液,包括A+、B+、AB+和O+,这种广泛的兼容性使其在紧急输血中具有优势。而AB-个体由于缺乏Rh抗原,只能接受AB-、A-、B-和O-四种Rh阴性血液,这种严格限制使得AB-血型库存常处于紧张状态。

特殊情况下,AB-患者接受Rh阳性血液可能引发迟发性溶血反应。研究表明,约30%的AB-个体在首次接触Rh阳性血液后会产生抗D抗体,二次输血时可能出现致命反应。临床强调"同型输血"原则,即便在紧急情况下,AB-患者输注其他Rh阴性血型时仍需进行交叉配型试验,这种谨慎源于血型抗体可能引发的补体激活反应。

遗传风险与生育管理

在生殖医学领域,Rh血型不合可能引发严重并发症。当AB-血型女性与Rh阳性配偶结合时,胎儿有50%概率遗传Rh阳性基因。母体免疫系统会将胎儿红细胞视为异物,产生IgG型抗D抗体,这些抗体可穿透胎盘导致胎儿红细胞溶解。数据显示,未经预防的Rh阴性孕妇,第二胎发生新生儿溶血病的风险高达17%,而现代医学通过孕28周和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可将风险降至0.1%以下。

值得注意的是,AB型血与某些疾病的关联性研究取得新进展。2024年《血液学前沿》刊文指出,AB型人群患静脉血栓的风险较其他血型高20%,这可能与其血浆中Ⅷ因子和血管性血友病因子浓度较高有关。AB-个体因血型稀有,在创伤救治中面临更高风险,建立AB-献血者应急联络机制已成为各国血液中心的重点课题。

分布特征与健康管理

全球血型分布数据显示,AB型人群约占4%-5%,其中AB-仅占0.6%。地域分布呈现显著差异:亚洲AB+比例达5%-7%,而欧洲AB-占比约1.5%,这种差异可能与历史上的族群迁徙和自然选择压力相关。针对AB型人群的造血功能维护,临床建议增加高铁食物摄入,如猪肝(每100g含22.6mg铁)与菠菜(2.9mg/100g),同时配合维生素C促进铁吸收。

运动干预研究显示,每周3次中等强度有氧运动可使AB型人群血红蛋白浓度提升8%-12%。推荐采用"3+2"训练模式:3天快走/游泳配合2天抗阻训练,这种组合能有效刺激促红细胞生成素分泌。定期血常规监测同样关键,建议AB型个体每半年检查转铁蛋白饱和度,及时筛查隐性缺铁性贫血。

未来研究方向与挑战

尽管血型研究已逾百年,AB型血仍存在诸多未解之谜。2024年斯坦福大学团队发现,AB型个体肠道菌群中拟杆菌门占比显著高于其他血型,这种微生物特征是否影响营养代谢尚待证实。基因编辑技术的突破为血型转化带来可能,日本学者已成功将O型红细胞改造为B型,但实现AB型特异性转化仍需突破糖基转移酶共表达的难题。

在临床实践层面,人工血液研发为稀有血型救治提供新思路。2025年初,英国NHS宣布开展人工血红蛋白氧载体(HBOC)的Ⅲ期临床试验,这种基于纳米技术的人工血液有望突破血型限制。与此建立全球联动的稀有血型数据库,开发快速血型转化试剂,将成为未来十年血液学研究的重要方向。

血型作为生命的独特印记,其奥秘远未被完全揭示。AB型血谱系的差异化特征,不仅为临床医学提供精准治疗坐标,更启示我们关注生命系统的精妙平衡。在生物医学高速发展的今天,深入解析血型密码,既是对个体健康的守护,更是对人类生命奥秘的永恒探索。建议医疗机构加强公众血型教育,完善稀有血型应急保障体系,同时推进跨学科研究,让血型科学更好服务于人类健康事业。