在人类血液的复杂密码中,ABO血型系统不仅是生命科学的重要基石,更是临床医学与遗传学交汇的纽带。A型与AB型血液的临床通用性,以及血型遗传规律在亲子鉴定中的应用,构成了理解人类生命本质的双重密钥。从输血安全到亲权确认,这些科学规律既承载着生命的延续逻辑,也暗含着基因编码的精准法则。本文将深入剖析A/AB型血液的生物学特性及其在医疗实践中的意义,并系统解读血型遗传对照表在亲子关系判定中的科学价值与局限。

ABO血型系统的遗传密码

ABO血型由9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体携带AA或AO基因型,其红细胞表面表达A抗原,血清中含抗B抗体;AB型血作为共显性表达的产物,同时携带A和B抗原,却不含任何抗体。这种特殊的抗原-抗体配置,使得AB型血成为临床输血中的"万能受血者",而A型血则需遵循严格的输注规则。

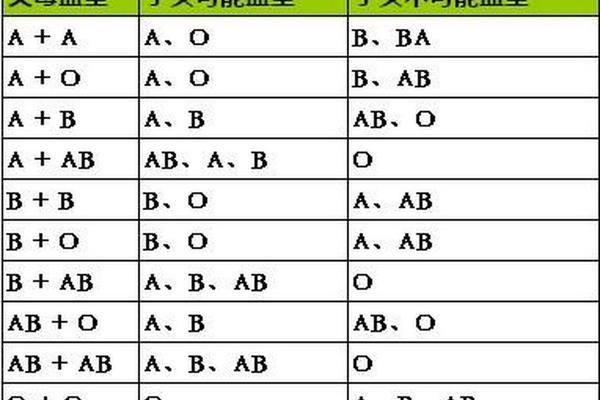

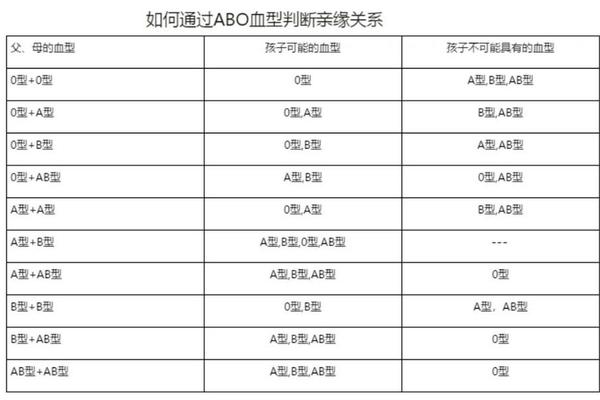

基因传递遵循孟德尔定律,父母各贡献一个等位基因构成子代血型。当A型(AO)与AB型结合时,子代可能获得A、B或AB型血,但完全排除O型血的可能性。这种遗传确定性为亲子鉴定提供了基础依据,但也存在基因突变或罕见基因型导致的例外情况,如顺式AB型基因可能打破常规遗传规律。

A型与AB型血的临床交互

在输血医学中,A型血可安全输注给同型及AB型受血者,其红细胞A抗原不会与AB型血清中的抗体发生凝集反应。而AB型血浆因缺乏抗A/抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞输注。但这种通用性存在严格限制:AB型受血者单次输血量超过全身血量30%时,异型血浆中的抗体会引发溶血反应。

特殊情境下的血液适配更为复杂。新生儿溶血病中,A型母亲若怀有AB型胎儿,抗B抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞。器官移植领域,AB型供体器官虽具有更高适配性,但需考虑HLA配型等多重因素。这些临床实践中的微妙平衡,凸显出血型系统在生命救治中的双重属性——既是生命通道,也是免疫屏障。

血型鉴定的科学边界

血型亲子鉴定对照表通过排除法构建亲权关系的概率模型。以A型与AB型父母组合为例,其子代血型必定包含A或B抗原,彻底排除O型可能性。这种基于抗原组合的判定方式,在二战时期的战俘身份确认中曾发挥重要作用,但现代DNA检测显示,仅凭ABO系统排除亲权的准确率约97%,存在3%的漏检风险。

血型系统的鉴定局限源于多维度因素:其一,Hh基因缺陷可能导致抗原表达异常,表现为孟买型等特殊血型;其二,白血病等疾病可能造成获得性B抗原现象,干扰检测结果;其三,基因重组可能产生CisAB型等罕见变异体,打破常规遗传规律。这些生物学特例要求血型鉴定必须与DNA检测形成证据链。

遗传规律的技术延伸

基因编辑技术的突破为血型研究开辟了新维度。CRISPR技术已实现体外红细胞ABO基因修饰,理论上可批量生产通用型O型血。合成生物学则致力于构建无抗原红细胞,这将彻底重构输血医学的实践范式。在亲子鉴定领域,STR分型技术将亲权确认准确率提升至99.9999%,但血型系统因其检测便捷性,仍在基层司法实践中保持基础筛查价值。

未来研究需重点关注血型基因的表达调控机制,以及表观遗传因素对血型抗原的影响。针对30余种次要血型系统的深入研究,可能揭示更多遗传关联性疾病的发生机制。在法医学层面,建立多血型系统联合检测模型,可显著提升亲权排除效能,为司法鉴定提供更可靠的生物学证据。

血型系统作为生命科学的经典模型,始终在遗传规律与临床实践的交织中展现其独特价值。A型与AB型血液的交互规则,既体现了生物进化的精妙设计,也警示着医学干预的边界所在。血型亲子鉴定对照表作为遗传学的直观表达,在肯定其科学价值的更需清醒认识其技术局限。当现代分子生物学不断突破检测精度极限时,我们或许正在逼近生命密码的终极解析——那将是一个既能精准掌控遗传规律,又能尊重生命复杂性的新时代。