ABO血型系统中的A型血与Rh血型系统中的“熊猫血”(即Rh阴性血)属于完全不同的分类维度。ABO系统根据红细胞表面抗原类型分为A、B、AB、O四类,而Rh系统则依据是否存在D抗原分为Rh阳性和Rh阴性。根据医学研究,中国汉族人群中Rh阴性血仅占0.3%-0.4%,因此被称为“熊猫血”。而A型血属于ABO系统中的常见类型,与Rh阴性并无直接关联。例如,火影忍者中的日向雏田是典型的A型血角色,但她的血型并未涉及Rh系统,因此并非“熊猫血”。

动漫作品中常将A型血角色与性格特征绑定,例如《超能陆战队》的大白被描述为“温柔体贴、富有责任感”,但这与血型的科学属性无关。血型的生理意义仅在于输血相容性,性格分析更多属于文化建构。例如,日本学者古川竹二曾提出A型血人“顺从、内敛”的理论,但后续研究证明其缺乏统计学支持。A型血角色的性格标签是创作手法,而非生物学事实。

A型血角色的创作共性

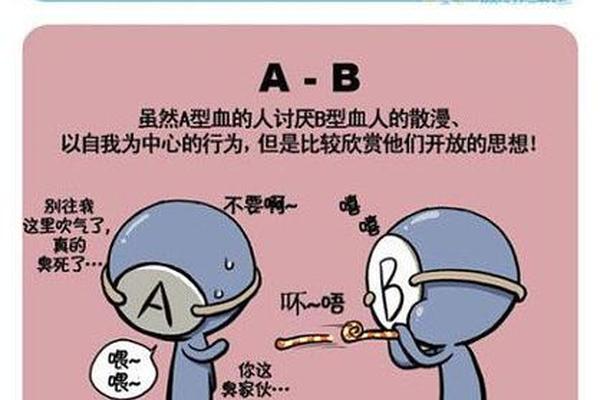

在动漫领域,A型血常被赋予“责任感强”“追求完美”等特质。例如,《火影忍者》中的日向雏田和李洛克均被设定为A型血,前者性格隐忍执着,后者以刻苦训练展现毅力。这类角色往往承担团队中的稳定者角色,如《海贼王》中理性冷静的娜美(非官方设定)亦符合这一模式。创作者通过血型标签强化角色行为的合理性,形成观众对角色的快速认知。

这种创作逻辑与日本血型文化的流行密切相关。20世纪70年代,日本掀起“血型性格学”热潮,出版商推出大量相关书籍,甚至企业招聘参考血型。动漫作为文化载体,自然吸纳了这种社会认知。例如,《血型君》直接将四种血型拟人化,A型角色被塑造成“严谨的规则守护者”。这种符号化处理虽缺乏科学依据,却成为跨媒介叙事的便捷工具。

A型血与熊猫血的认知混淆溯源

公众对A型血与熊猫血的混淆源于两个维度:一是ABO系统与Rh系统的概念重叠,二是“稀有性”的类比联想。部分观众因A型角色的特殊地位(如《名侦探柯南》中A型血的毛利兰常扮演拯救者角色),将其与“稀有”的熊猫血等同。实际上,A型血在东亚人群中占比约28%,属于常见类型,而熊猫血的稀缺性体现在全球层面。

这种误读也反映了科普教育的缺口。医学研究表明,血型分类系统多达38种,但公众认知多停留在ABO系统。例如,2022年杭州某案例中,A型血父母生出Rh阴性婴儿引发家庭困惑,实际是因父母携带隐性Rh阴性基因。动漫作品若能将科学设定与戏剧化表达结合,或可成为血型知识普及的桥梁。

创作逻辑与科学事实的平衡之道

动漫创作者需区分艺术加工与科学事实的边界。以《工作细胞》为例,该作在红细胞、白细胞拟人化时严格遵循生物学原理,获得医学界认可。反观单纯依赖血型性格标签的创作,可能强化公众误解。例如《火影忍者》中AB型血的宇智波佐助被贴上“极端冷静”标签,这与AB型血的实际医学定义毫无关联。

未来的创作可尝试更立体的设定方式。例如《进击的巨人》通过基因特质探讨社会结构,而非简单归类血型。学术界建议,涉及科学概念的动漫应建立顾问机制。日本医科齿科大学与集英社的合作项目显示,科学顾问介入使《细胞之星》的病理学准确度提升40%。这种跨领域协作模式值得推广。

A型血动漫角色的塑造本质是文化符号的运用,与熊猫血的生理稀缺性存在本质差异。当前创作中,血型标签的滥用可能加剧公众认知偏差,但若能借势开展科普,则可转化为教育契机。例如《血型冷知识》系列科普漫画通过对比ABO系统与Rh系统,使读者理解两者区别。

建议未来研究可从三方面深入:一是建立动漫科学顾问数据库,二是开展血型文化传播的跨学科研究,三是开发互动式科普游戏。日本早稻田大学的实验表明,角色扮演式血型教学软件可使青少年知识留存率提升62%。唯有将科学严谨性与创作想象力有机结合,才能在娱乐中实现知识传递的双赢。