血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅承载着生命的密码,更在医学、法医学等领域具有深远意义。父母的血型组合通过基因传递规律,决定了子女可能的血型范围。这种遗传机制既遵循经典孟德尔定律,又因基因显隐性关系呈现出复杂多样的可能性。理解血型遗传规律不仅能满足人们对生命奥秘的好奇,更在临床输血、亲子鉴定等场景中发挥着关键作用。

一、血型遗传的生物学基础

血型系统本质上是红细胞表面抗原类型的差异表达。ABO血型作为最常见的分类系统,其遗传由9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。每个个体携带两个等位基因,分别来自父母双方,形成AA、AO、BB、BO、AB、OO六种基因组合,但仅表现为A、B、AB、O四种表型。

基因显隐性规律在此发挥核心作用。例如,A型血可能对应AA或AO基因型,但无论哪种组合,显性基因A都会掩盖隐性O的表达,最终呈现为A型血。同样,B型血的基因型可能是BB或BO。这种显隐性关系解释了为何父母均为A型或B型时,子女可能意外出现O型血——当双方均携带隐性O基因时,两个O基因结合即可产生OO型。

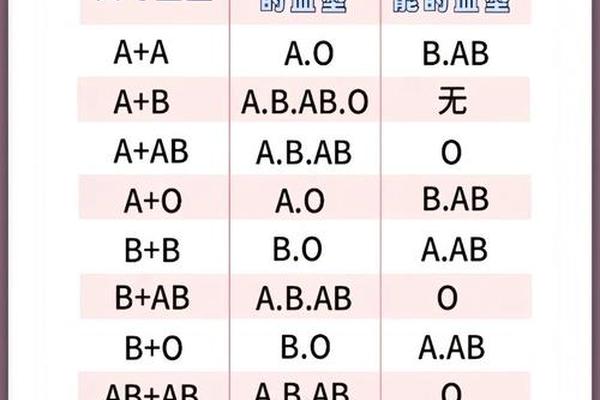

二、父母血型组合的遗传规律

当父母涉及A或B血型时,子女的血型可能性呈现多样性:

值得注意的是,AB型父母的组合存在特殊性。由于AB型基因型为AB,其子女必定继承A或B基因,因此不可能出现O型血。例如AB型与O型结合时,子女血型只能是A型或B型。

三、对照表的临床应用与局限

血型对照表在医学实践中具有重要价值。在输血治疗中,通过预测供受体血型相容性可避免溶血反应。例如O型血作为"万能供血者"仅能输出红细胞,而AB型作为"万能受血者"可接受任何血型血浆。在法医学领域,对照表为亲子鉴定提供初步筛查依据,若子女血型超出理论范围,则需进一步DNA检测。

对照表存在生物学例外。约0.01%人群携带孟买血型,其红细胞缺乏H抗原,导致常规检测显示为O型,实则可能携带A或B基因。另一种罕见情况是顺式AB型,A和B基因位于同一条染色体,使AB型父亲与O型母亲可能生出AB型子女,发生概率约17万分之一。这些特例说明,血型遗传远比基础规律复杂。

四、社会认知与科学验证的平衡

公众对血型遗传存在普遍误解。影视剧中"滴血认亲"将血型不符等同于非亲生关系,这忽视了基因突变和罕见血型的存在。2024年某案例显示,AB型父亲与O型母亲通过顺式AB遗传诞下AB型女儿,经DNA验证确认为亲生。此类事件提示,血型仅能作为亲子关系的参考指标,而非决定性证据。

现代分子生物学技术已能精准解析血型基因。通过PCR扩增和基因测序,可识别常规血清学检测无法发现的亚型,如A2、A3等。这为临床安全输血提供了双重保障,特别是在处理稀有血型时,基因检测可避免因抗原弱表达导致的误判。

五、未来研究方向与展望

当前研究正朝着两个方向突破:一是探索47种已知血型系统的交互影响,如Rh、MNSSU等系统对ABO表型的修饰作用;二是开发血型基因编辑技术,通过CRISPR等手段改造造血干细胞,为稀有血型患者创造定制化血源。建立全民血型基因数据库可提升输血安全,预计到2030年,基因分型将纳入常规血型检测流程。

在科普教育层面,需加强公众对血型遗传复杂性的认知。医疗机构应规范血型检测报告,注明"基因型可能存在罕见变异",并建立遗传咨询通道。对于计划生育家庭,建议提前进行血型基因检测,预判新生儿溶血风险。

血型遗传规律既是生命科学的重要发现,也是连接个体与家族的血脉密码。从孟德尔豌豆实验到现代基因测序,人类对血型的认知不断深化。父母血型对照表作为基础工具,在医学实践中不可或缺,但其局限性也警示我们:生命现象的复杂性远超简单规律。未来,随着基因技术的进步,血型研究将不仅服务于医疗,更可能揭示人类进化的深层密码。在这条探索之路上,科学理性与人文关怀的平衡,始终是研究者需要秉持的准则。