血液的相容性是临床医学与免疫学的核心问题之一。ABO血型系统中,A型与B型血因抗原差异导致的免疫反应,不仅是输血医学的理论基础,更是理解免疫系统识别“自我”与“非我”机制的经典案例。当A型血与B型血相遇时,红细胞表面的抗原与血浆中的抗体会引发复杂的生物学反应,轻则导致输血无效,重则威胁生命。这种看似简单的抗原-抗体结合背后,隐藏着人体免疫系统的精密调控机制。

一、抗原与抗体的生物学基础

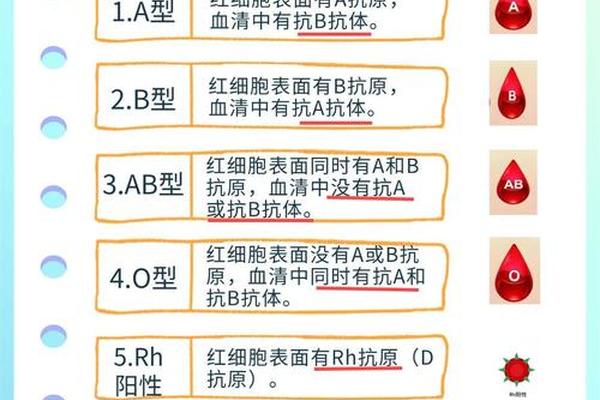

ABO血型系统的核心在于红细胞膜表面的糖蛋白抗原差异。A型血的红细胞携带A抗原(由N-乙酰半乳糖胺修饰的H抗原),B型血则携带B抗原(由半乳糖修饰的H抗原)。这两种抗原的合成依赖于不同的糖基转移酶——A型基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,B型基因编码α-1,3-半乳糖转移酶。O型血因缺乏这两种酶,红细胞表面仅保留未修饰的H抗原。

血浆中的抗体则与抗原形成天然对立。A型血个体血清中含有抗B抗体,B型血则携带抗A抗体,这种“互为天敌”的抗体分布源于免疫耐受机制。胚胎发育过程中,免疫系统通过阴性选择清除了针对自身抗原的淋巴细胞,保留了对异己抗原的识别能力。例如,A型血个体的免疫系统将A抗原视为“自我”,而对B抗原则产生IgM类天然抗体,这种抗体在出生后一年内因环境微生物的刺激逐渐形成。

二、免疫应答的级联反应

当A型血与B型血混合时,抗A与抗B抗体的结合会触发两阶段免疫反应。第一阶段是抗原-抗体的直接结合:抗B抗体通过Fab段与B型红细胞的B抗原结合,形成交联网络,导致红细胞凝集。这种凝集现象在体外表现为肉眼可见的颗粒状沉淀,在体内则可能阻塞微血管。

第二阶段涉及补体系统的激活。抗体结合后,其Fc段招募补体C1q,启动经典补体途径。C3转化酶的形成导致膜攻击复合物(MAC)插入红细胞膜,引发渗透性溶解。补体片段如C3a和C5a作为趋化因子,吸引中性粒细胞和巨噬细胞参与清除受损红细胞。研究显示,一次输入200mL不相容血液即可在数分钟内引发超过70%的红细胞溶解。

三、临床输血的挑战与对策

尽管ABO血型系统规则明确,但实际输血中仍需面对多重复杂因素。传统观念认为O型血是“万能供体”,但其血浆中的抗A和抗B抗体在大量输血时仍可能引发受血者红细胞溶解。例如,将O型全血输注给A型患者时,若供体抗体未被充分稀释,可能通过抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC)攻击受者红细胞。

Rh血型系统的叠加效应进一步增加复杂性。若Rh阴性个体输入Rh阳性血液,首次接触可能仅产生微弱反应,但二次接触会引发记忆性免疫应答,导致严重溶血。这种机制在Rh阴性孕妇怀有Rh阳性胎儿时尤为危险,母体IgG抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞。临床统计显示,Rh阴性产妇第二胎发生新生儿溶血症的风险比第一胎高30倍。

四、特殊场景下的生物学例外

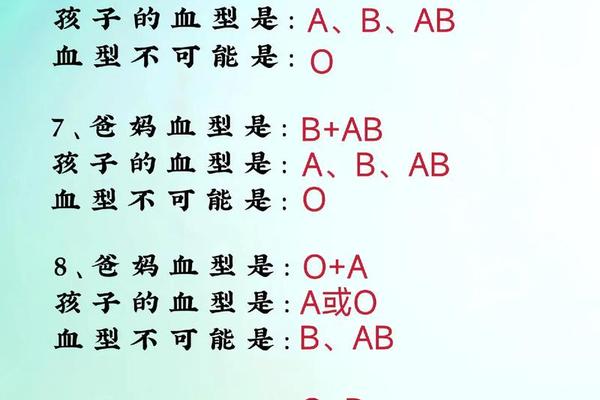

孟买血型的存在打破了常规遗传规律。这类罕见血型因FUT1基因突变无法合成H抗原,导致即使携带A或B基因,红细胞也无法表达相应抗原,血清中却可能产生抗H抗体。例如,基因型为BO的孟买型个体可能被误判为O型,但其子代若遗传到正常H基因,可能表现为A或B型,造成亲子血型矛盾的假象。

另一例外是顺式AB血型。这类个体的AB抗原由同一染色体上的嵌合基因编码,导致子代可能继承异常的抗原组合。统计显示,顺式AB血型在亚洲人群中的发生率为0.03%,其输血需采用特殊配型策略。

五、未来研究方向与临床启示

近年来,血型与疾病易感性的关联成为研究热点。例如,A型个体因表达类似幽门螺杆菌Lewis X抗原的A抗原,感染风险显著增高,胃癌发生率比其他血型高20%。而O型血因von Willebrand因子水平较低,血栓风险相对降低,但消化道溃疡发生率更高。这些发现提示,未来血型研究需从单纯的输血安全扩展到个体化医疗领域。

基因编辑技术为血型改造提供新思路。2021年,日本学者通过CRISPR技术敲除iGb3合成酶基因,成功将B型红细胞转化为O型。尽管该技术仍处于实验阶段,但为缓解血库短缺问题开辟了潜在路径。

总结

ABO血型系统中A型与B型血的互斥本质上是免疫系统维持生物识别精确性的体现。从抗原结构到补体激活,从输血禁忌到基因变异,这一系统展示了生命科学的精妙与复杂。随着分子生物学技术的进步,对血型机制的深入理解不仅关乎临床输血安全,更可能为疾病预防、器官移植等领域的突破提供关键支撑。未来的研究应继续探索血型多态性的进化意义,并推动血型改造技术向临床应用转化。