人类对血型的探索始终交织着科学理性与文化想象的双重叙事。当一对A型血夫妇凝视新生儿时,他们或许会好奇遗传密码如何在这具幼小生命中展开;当"贵族血"的称号被赋予特定血型时,公众又难免陷入浪漫化的认知迷思。这种生物学事实与社会建构的微妙碰撞,构成了现代血型认知的独特图景。

A型血父母的遗传密码

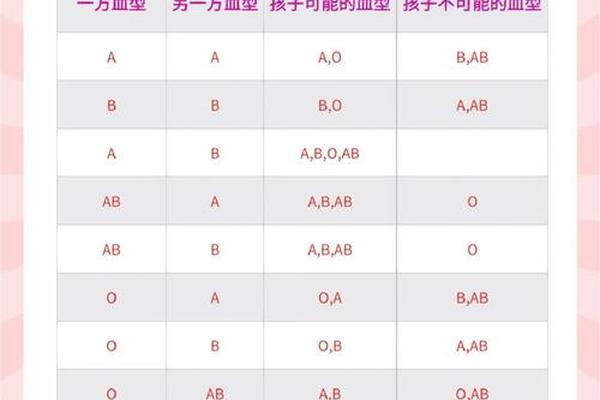

从遗传学角度看,A型血父母生育子女的血型遵循严格的孟德尔定律。根据ABO血型系统的显隐性遗传规律,A型血个体的基因型可能是纯合型(AA)或杂合型(AO)。当父母双方均为A型时,子女可能继承的基因组合包括:AA(父母均传递A基因)、AO(一方传递A另一方传递O)或OO(双方均传递隐性O基因)。

具体表现为:若父母均为纯合型AA,子女必然为A型;若父母存在杂合型AO,则子女有25%概率表现为O型血。这种遗传机制在临床检验中具有重要意义,例如当A型父母生育O型子女时,需通过基因检测排除罕见的孟买血型等特殊状况。值得注意的是,我国《临床输血技术规范》明确指出,血型遗传规律可作为亲子关系排除依据,但不能作为确认依据,最终仍需依赖DNA检测。

贵族血标签的文化解构

关于"贵族血"的民间传说,不同文化圈层存在显著差异。在日本等东亚地区,AB型血常被视为智慧与创造力的象征;而欧美社会则因Rh阴性血的稀有性(仅占人口0.3%-0.4%)赋予其"熊猫血"的特殊地位。近年网络热议的"B型贵族血"概念,实则源自多重社会建构:其全球9%的分布比例形成认知稀缺性,传统医学理论中B型人群的消化系统优势被过度解读,甚至历史上某些贵族家族的基因图谱都成为论证依据。

但现代遗传学研究揭示,所谓血型性格论、命运论缺乏统计学显著性。2012年《人类遗传学年鉴》发表的跨文化研究显示,血型与人格特质的相关性系数普遍低于0.1,这种微弱关联更可能源于文化期待效应而非生物学基础。真正具有医学价值的是血型抗原与疾病易感性的关联,例如A型血人群已被证实具有更高的胃癌发病风险。

科学认知与人文思考的平衡

在产科临床实践中,血型系统的医学价值得到充分体现。当O型血母亲孕育A/B型胎儿时,约20%会发生ABO溶血反应,这种免疫冲突可通过产前抗体效价监测进行干预。而Rh阴性孕妇的围产期管理更需建立精确的血型档案,我国自2016年起已将Rh血型筛查纳入孕早期常规检查项目。

对特殊血型群体的关怀折射出现代医学的人文温度。孟买血型个体虽然仅占人群百万分之一,但通过建立区域性稀有血型库,我国已成功将这类患者的应急供血响应时间缩短至72小时以内。这种将科学资源转化为生命保障的实践,远比空谈"贵族血"的虚名更有社会价值。

超越标签的生命认知

揭开血型传说的浪漫面纱,我们看到的是一套精妙的生物识别系统。红细胞膜上的糖蛋白抗原不仅是输血配型的依据,更是人类进化历程的活化石——基因测序证实,O型血作为最古老的血型,其抗原缺失突变恰好帮助早期人类抵御疟疾侵袭。这种生存优势的演变,远比任何人为赋予的"贵族"标签更具启示意义。

未来研究或许会揭示更多血型密码的奥秘:2024年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因位点与新冠病毒受体ACE2的表达存在调控关系。当科学认知不断深入,我们终将理解每个血型都是生命适应环境的独特答卷,所谓"贵族"不过是人类认知局限投射的幻影。

生命的珍贵从不在于血型标签,而在于每个遗传密码承载的无限可能。当A型血父母拥抱他们的A型或O型宝宝时,他们传递的不仅是基因组合,更是超越生物决定论的爱与期待。这种对生命本质的敬畏,才是破解所有血型迷思的终极钥匙。