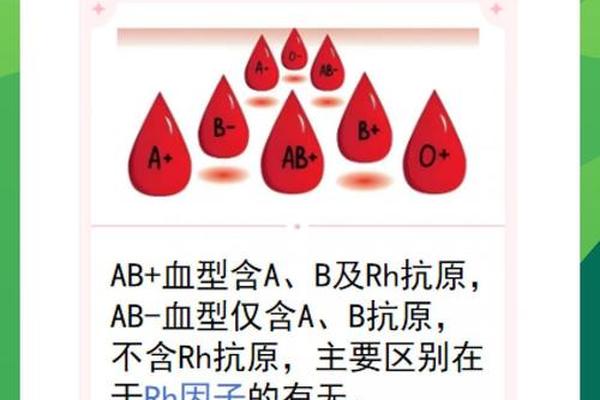

在ABO血型系统中,A+型血代表红细胞表面存在A抗原和RhD抗原的血液类型。根据奥地利医学家兰德斯坦纳1901年的发现,A型血人群的基因编码决定了其红细胞表面合成A型糖蛋白抗原,同时血浆中含有抗B抗体。而"+号"代表Rh血型系统中的阳性特征,这意味着红细胞膜上携带RhD抗原,我国约99.7%的汉族人属于Rh阳性,这使得A+型血成为相对常见的血型组合。

从输血医学角度看,A+型血人群可接受同型或O型Rh阳性血液,但在捐献时需严格遵循抗原匹配原则。值得注意的是,尽管O型血常被称为"万能供血者",但其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发溶血反应,因此现代医学已不再提倡跨血型输注。基因研究表明,A型血的遗传遵循显性规律,父母双方若携带A或O型基因,则可能将A型特征传递给后代,这种遗传稳定性使其成为人类进化中适应性较强的血型之一。

二、健康风险的关联性研究

多项国际研究揭示了A+型血与特定疾病的关联性。2022年《Neurology》期刊发表的60万人队列研究显示,A型血人群在60岁前发生早发性中风的风险比其他血型高16%,这可能与其血液黏稠度较高、血小板聚集倾向增强有关。我国上海交通大学的研究进一步发现,A型血人群消化道肿瘤发病率显著上升,胃癌风险较其他血型增加18%。

但A型血并非全然劣势。剑桥大学2022年的研究指出,A型血人群对幽门螺杆菌感染的抵抗力较强,这与其胃酸分泌特性相关。在免疫系统方面,日本学者发现A型血人群的IgE抗体水平较低,过敏性疾病的发病率相对减少。这种矛盾性提示我们,血型与健康的关系需要结合环境、生活方式等综合考量,正如《循环》杂志强调的:血型是风险因素而非决定因素。

三、社会认知与文化建构

在东方文化尤其是日本社会,A型血被赋予严谨、敏感的性格标签。20世纪20年代古川竹二提出的"血型性格论",将A型血人描述为完美主义者和集体主义者,这种观念至今仍影响着婚恋择偶、职场招聘等社会行为。我国网络调查显示,超过60%的受访者认为血型与性格存在关联,其中A型血常与"责任感强""注重细节"等特质挂钩。

然而科学界对此持审慎态度。2016年《国际家庭科学杂志》的实证研究表明,血型与MBTI性格测试结果无统计学相关性。心理学专家指出,这种文化现象的盛行,实质是社会群体寻求自我认知捷径的表现,血型标签化既可能增强群体认同,也可能导致刻板印象的滋生。

四、现代医学的突破方向

血型转换技术为A+型血人群带来新希望。丹麦技术大学2023年在《自然·微生物学》发布的研究显示,特定肠道菌群酶可将其他血型转化为O型,这项突破有望缓解临床供血压力。在器官移植领域,剑桥大学通过常温灌注技术成功将A型肾脏转换为O型,使移植匹配率提升30%。

基因编辑技术CRISPR的应用前景同样值得关注。2024年美国血液学会年会披露,通过敲除ABO基因座,科学家已在动物实验中实现血型的人为调控。这些技术突破不仅改写输血医学格局,更为精准医疗时代下个体化健康管理提供新思路,例如针对A型血人群设计抗凝预防方案,或开发特定营养补充剂。

五、理性认知与健康管理

面对血型带来的双重特性,科学界倡导辩证认知观。虽然A+型血存在特定疾病倾向,但后天干预可显著改变风险轨迹。美国心脏协会建议A型血人群定期监测血压和血脂,将低密度脂蛋白控制在2.6mmol/L以下。饮食方面,借鉴日本长寿人群经验,增加深海鱼类、发酵食品摄入,减少红肉比例,被证实可降低18%的心血管事件风险。

心理调适同样重要。正念冥想和认知行为疗法能有效缓解A型血人群的焦虑倾向,2019年《柳叶刀》研究显示,每日30分钟冥想可使压力激素皮质醇水平下降26%。社会层面,需要破除"血型决定论"的认知偏差,教育公众将血型视为健康管理的参考指标而非命运枷锁。

A+型血作为人类基因多样性的缩影,既承载着独特的生物学印记,也折射出社会文化的复杂投影。从1901年血型系统的发现,到当今基因编辑技术的突破,人类对血型的认知已从简单的分类标签,发展为涵盖遗传学、免疫学、社会心理学的多维研究体系。面对既有健康风险,我们既要善用现代医学的预警价值,更要认识到生活方式的主导作用——正如诺贝尔奖得主彼得·梅达沃所言:"基因加载枪支,环境扣动"。未来研究应着重探索血型与疾病的分子机制,同时加强公众健康教育,让每个A+型血女孩都能在科学认知中,走出属于自己的健康之路。