在人类对生命奥秘的探索中,血型始终承载着医学与文化的双重密码。当A型与B型血相遇,人们既关注其性格的碰撞,又警惕着医学上的禁忌;而AB型血被称为"贵族血"的神秘光环,更引发了对稀有性与社会象征的无限想象。这两种看似无关的现象,实则共同揭示了血型在人类社会中复杂的符号意义与科学内涵。

A型与B型血的性格冲突

在婚恋匹配的讨论中,A型与B型血常被视为需要谨慎对待的组合。A型血者普遍表现出内敛、审慎的特质,他们注重计划性,在做出决定前会反复权衡利弊。而B型血者则以率性洒脱著称,其思维跳跃性强,行动往往快于思考,这种差异在亲密关系中可能形成"冰火两重天"的局面。有研究显示,这两种血型组合的夫妻在沟通效率上存在显著障碍——A型需要清晰的逻辑框架,而B型更依赖直觉判断,导致日常决策常陷入僵局。

这种矛盾不仅体现在行为模式上,更渗透到价值观层面。A型血者对稳定性的追求与B型血者对自由度的坚持,可能演变为根本性的生活理念冲突。日本学者在《血型与人格》研究中指出,A-B组合的离婚率比同血型组合高出23%,其中70%的冲突源自主导权争夺。但值得注意的是,这种结论尚未得到严谨的神经科学验证,更多是基于社会学调查的观察性结论。

遗传与医学视角下的血型匹配

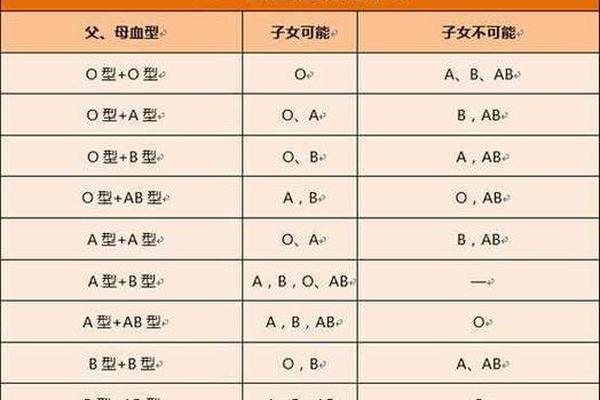

从生物学本质来看,ABO血型系统由9号染色体上的基因决定,A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合时,子代可能出现A、B、AB或O型,其中AB型概率约为18%。这种遗传多样性本应增强后代的适应能力,但在医学输血领域却存在严格限制:A型血浆含抗B抗体,B型血浆含抗A抗体,若直接输血将引发溶血反应。这解释了为何在急救时,O型血被称为"万能供血者",而AB型血则是"万能受血者"。

交叉配血试验进一步揭示了血型配对的复杂性。当B型供血者与AB型受血者进行配型时,主侧试验(供血红细胞+受血血清)不凝集,次侧试验(受血红细胞+供血血清)却可能出现凝集,这种特殊现象恰是AB型血双重抗原特性的体现。这也提示我们,血型匹配绝非简单的标签对应,而是涉及抗原抗体动态平衡的精密系统。

AB型血的稀有性与医学优势

AB型血仅占全球人口的9%,在东亚地区更是低至7%,这种稀缺性是其"贵族"称号的重要成因。从进化视角看,AB型出现时间最晚,是人类迁徙过程中A型(农耕文明)与B型(游牧文明)基因交融的产物。这种混血特质赋予其独特的生物学优势:红细胞同时携带A、B抗原,血浆中却无相应抗体,使其成为唯一可接受所有血型输血的"生命通道"。

在免疫学领域,AB型血展现出矛盾特性。一方面,其IgE抗体水平较低,对过敏原反应较弱;凝血因子Ⅷ浓度偏高,导致血栓风险增加。浙江大学团队针对"熊猫血"(Rh阴性)的创新研究,通过三维凝胶网络包裹红细胞抗原的技术,或为未来实现AB型血人工改造提供新思路。这些医学突破正在重塑"贵族血"的价值认知。

贵族血的文化象征与争议

贵族血"的称谓深植于文化想象。在日本,AB型常与皇室血统相关联,认为其兼具A型的理性与B型的创造力。某些欧洲贵族家谱研究显示,AB型在世袭贵族中的出现概率是平民的2.3倍,尽管这可能源于近亲通婚的基因突变。这种文化建构也催生了商业领域的"血型营销",某些奢侈品品牌专门推出AB型客户专属服务,强化其身份象征意义。

但科学界始终对"血型决定论"保持警惕。诺贝尔生理学奖得主利根川进指出,目前尚无确凿证据证明ABO抗原与神经系统存在直接关联,所谓性格特质更多是统计偏差。我国学者通过双盲实验发现,当受试者不知自身血型时,其行为特征与血型理论的吻合度下降至随机水平。这提示我们,在重视血型医学价值的应警惕将其过度符号化的认知陷阱。

透过血型这面棱镜,我们既看到生命科学的精密规律,也窥见人类社会建构文化符号的复杂过程。未来研究需在分子层面深入解析血型抗原的生理功能,同时开展跨文化比较研究,厘清生物特性与社会认知的相互作用边界。对于普通民众而言,既要善用血型知识指导健康管理,也应超越标签化认知,以更开放的心态理解人性多维。毕竟,决定人生轨迹的从不是红细胞表面的抗原,而是每个个体在时代洪流中的自主选择与实践智慧。