血型的遗传遵循孟德尔定律,由父母各传递一个等位基因给子代。在ABO血型系统中,A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血的基因型可能是AA或AO(Ai),O型血则只能是OO(ii)。当A型血(AA/AO)与O型血(OO)结合时,孩子的基因组合仅可能为AO或OO,对应的血型为A型或O型。

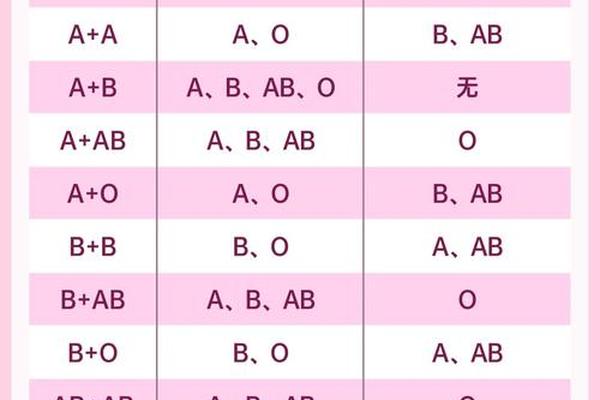

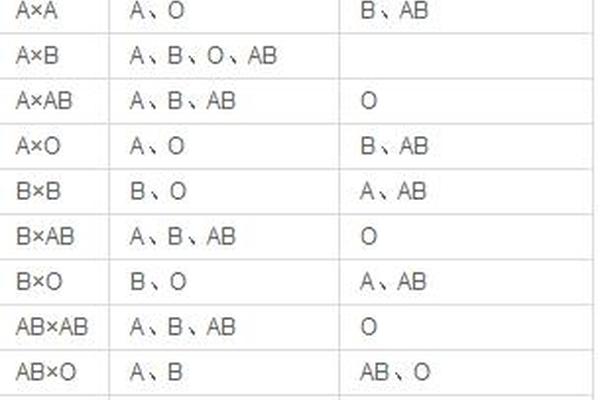

例如,若A型血父母的基因型为AA,则只能传递A基因,与O型血父母的O基因结合后,子代基因型为AO,表现为A型血;若A型血父母的基因型为AO,则可能传递A或O基因,与O型血父母的O基因组合后,子代可能出现AO(A型)或OO(O型)两种结果。这一规律已在多个临床研究中得到验证,例如《血型遗传规律表》明确指出,A型与O型父母的子代血型仅限A或O型,而不会出现B或AB型。

二、血型遗传的常见误解与澄清

关于A型与O型父母能否生出其他血型的孩子,公众常存在认知偏差。例如,部分观点认为A型与O型可能生出B型或AB型后代,这源于对显隐性关系的混淆。事实上,A型血携带的基因只能是A或O,而O型血仅携带O基因,两者的组合无法产生B基因。

值得注意的是,极少数情况下可能因基因突变导致血型异常。例如,ABO基因的罕见变异可能改变抗原表达,但这种概率极低(约千万分之一),且通常伴随其他遗传异常。临床实践中,若出现血型与遗传规律不符的情况,需通过基因测序排除突变或检测错误。

三、血型遗传的临床意义

血型遗传规律在医学领域具有重要应用价值。例如,在新生儿溶血病中,若母亲为O型,胎儿为A型,母体可能产生抗A抗体,引发胎儿红细胞破坏。A型与O型父母的孕期需加强抗体筛查。血型遗传规律也是亲子鉴定的基础依据之一,尽管现代技术已转向DNA检测,但血型仍可作为初步排除工具。

从公共卫生角度看,了解血型遗传有助于优化血库资源配置。统计显示,中国人群中A型血占比约28%,O型血占34%,掌握血型遗传规律可为血型分布预测提供模型支持。

四、血型研究的发展与争议

近年来,血型研究已超越传统输血医学范畴。例如,有学者提出ABO血型与疾病易感性相关,如A型血人群胃癌风险较高,O型血人群对疟疾抵抗力更强。这些关联性研究尚未建立明确因果链,需更多分子机制研究支持。

在生育领域,一项针对3.5万名中国女性的研究发现,O型血女性卵巢储备功能优于其他血型,但这一结论与欧美研究存在矛盾,提示血型与生育能力的关系可能受种族、环境等因素干扰。

五、未来研究方向与建议

血型遗传的分子机制仍有探索空间。例如,ABO基因的亚型(如A1/A2)如何影响抗原表达强度,以及H抗原缺失的孟买血型如何干扰常规检测。血型与免疫系统的交互作用,例如ABO抗原在病原体识别中的作用,值得进一步研究。

对于公众教育,建议医疗机构加强遗传学知识普及,纠正“血型决定性格”等伪科学观念。推广血型基因检测技术,帮助家庭更精准地预测后代血型。

总结

A型与O型血父母所生子女的血型必然符合遗传规律,仅可能为A型或O型。这一结论基于ABO系统的显隐性基因传递机制,并得到临床数据与分子生物学研究的双重验证。尽管基因突变可能引发罕见例外,但其概率可忽略不计。未来研究需深入探索血型与其他生理功能的关联,同时强化科学传播,消除公众认知误区。在医学实践中,血型遗传规律的应用需结合基因检测等现代技术,以实现更精准的医疗决策。