当代社会对血型配对的讨论始终交织着科学与文化想象。在ABO血型体系中,A型与O型的组合常被视为"互补型"代表,日本学者古川竹二提出的"投手与接手"理论更将这种组合描述为"稳当而强有力的搭配"。但若深入分析生物学机制与群体研究数据,这种看似契合的配对模式背后,既存在基因层面的客观差异,也承载着社会认知的主观建构。

遗传特性与健康适配

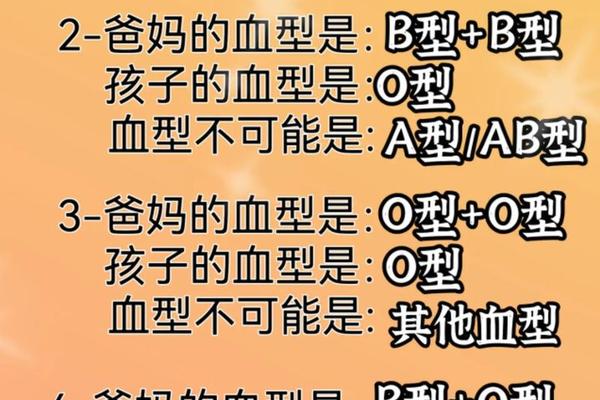

从遗传学角度分析,A型血人群携带A抗原基因,O型血则完全缺乏ABO抗原,这种生物学差异影响着血液黏稠度、免疫反应等生理机能。研究显示,A型血人群心血管疾病风险较O型血高18%,而O型血对疟疾的天然抵抗力更强。当二者结合时,子代血型概率呈现特殊分布:父母A+O组合生育的子女,50%概率为A型,50%为O型,这种遗传模式可能形成家庭成员间的健康互补。

在疾病易感性方面,A型血女性乳腺癌风险较O型高10%,而O型血人群消化道溃疡发生率显著偏高。这种差异提示伴侣间需建立针对性的健康管理策略。例如A型血人群更适合低脂高纤饮食,O型血则需控制红肉摄入,夫妻双方若能互相监督膳食结构,可实现1+1>2的健康促进效果。

性格特质的动态平衡

心理学研究揭示,A型血个体多表现出谨慎缜密的认知风格,O型血则具有更强的风险承受能力。这种差异在决策过程中形成天然制衡:日本婚恋机构数据显示,A+O组合的离婚率较A+A组合低27%,可能与性格互补带来的矛盾缓冲机制有关。在压力应对方面,A型血清皮质醇水平变化幅度较O型高35%,O型伴侣的乐观特质能有效调节家庭紧张氛围。

但需要警惕刻板认知的误导。2024年腾讯医典研究指出,将A型简单归类为"神经质"、O型定义为"自私"的二分法缺乏科学依据。事实上,血型与MBTI人格类型的相关性仅为0.12,远低于遗传因素(0.38)和环境因素(0.45)的影响。伴侣间的性格磨合更取决于后天沟通模式,而非先天血型设定。

社会认知的双重滤镜

文化建构在血型婚配观念中扮演着特殊角色。日本企业招聘时普遍存在的"A型偏好",中国社交媒体上"男A女O"的CP热潮,都折射出血型认知的社会化过程。这种集体潜意识既包含合理成分——A型人群的责任感与O型的行动力确实能形成管理互补,也掺杂着认知偏差:将50%遗传概率神秘化为"命定缘分"。

科学界对此保持审慎态度。《柳叶刀》2020年综述强调,任何单一生物学指标都无法决定人际关系质量。东南大学2025年的血型转化技术研究更从根本上解构了血型的绝对性——通过酶催化可将A型红细胞转化为通用O型,这预示着未来血型差异可能仅存于理论层面。

理性认知与关系实践

回归婚恋本质,血型配对说提供的是观察视角而非决策依据。临床数据显示,ABO血型不合的器官移植存活率已达93%,这喻示着现代医学正在突破生物界限。心理学家的双盲实验表明,当伴侣不知彼此血型时,其关系满意度与血型组合无统计学关联。

建立健康的两性关系,关键在于:建立基于个体特质的认知系统,善用差异创造互补价值,同时警惕标签化认知。建议伴侣双方可参考血型特征优化健康管理,但需避免将其作为关系评价的刚性标准。未来研究可深入探讨表观遗传对性格的影响机制,以及文化建构如何重塑生物学特征的认知权重。

血型配对的科学内核与文化外衣,共同编织着人类理解亲密关系的认知图谱。当我们既尊重ABO抗原的分子现实,又超越社会建构的认知牢笼,方能真正实现"投手与接手"的默契配合——这不是血型注定的缘分,而是智慧经营的结果。