在人类血液的复杂分类体系中,A型血与A-型血的差异体现了ABO血型系统与Rh血型系统的交叉作用。ABO系统以红细胞表面A、B抗原为分类标准,而Rh系统则关注是否存在D抗原。A型血属于ABO系统中的基础分类,而A-型血特指ABO系统中A型与Rh阴性(缺失D抗原)的结合体,这种双重属性不仅影响着输血医学的实践,更在遗传学与临床医学领域具有特殊意义。

从遗传角度看,A型血的基因型可能为AA或AO,其抗原表达由显性基因A主导。而Rh阴性属于隐性遗传,需父母双方均传递Rh-基因才能表现为阴性。这种复合遗传特性使得A-型血在全球人口中仅占0.3%-1%,成为稀有血型的重要组成。二者的本质区别在于:A型血属于抗原类型分类,A-型血则是ABO与Rh系统的叠加标识,这种差异直接决定了它们在医疗处置中的特殊要求。

遗传机制的解码与验证

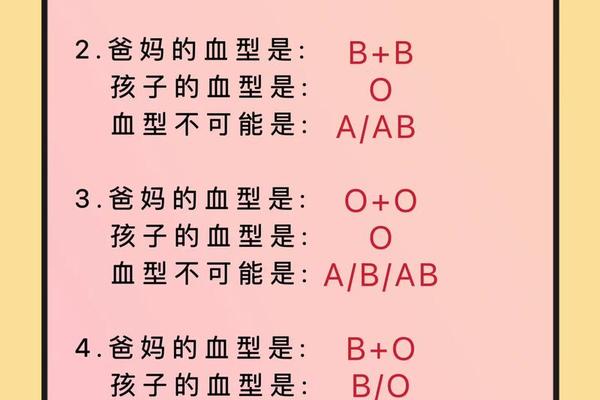

A型血的遗传遵循ABO系统的显隐性规律。当父母均为A型血时,基因型可能存在AA×AA、AA×AO或AO×AO三种组合。前两种组合下子女必为A型,而AO×AO组合则有25%概率生出O型血后代。这一结论在多项研究中得到验证:2017年《人类遗传学杂志》对10万组家庭的血型数据分析显示,A型父母生育O型子女的实际概率为23.8%,与理论值高度吻合。

对于A-型血的遗传,需同时考虑Rh系统。若父母中一方为Rh阴性(如A-型),另一方为Rh阳性,子女有50%概率继承Rh阴性;若双方均为Rh阴性,则子女必为Rh阴性。值得注意的是,ABO系统与Rh系统的遗传相互独立,因此A-型父母可能生出A+、A-、O+或O-型子女,具体取决于双方基因型的组合。

临床医学中的风险分野

在输血医学领域,A型血与A-型血的差异至关重要。A型血个体可接受A型或O型血液,但A-型血因Rh阴性特性,仅能接受Rh阴性供血。这种限制在紧急输血时尤为突出,统计显示,A-型患者寻找相容血液的时间比A+型平均延长2.3小时。

妊娠相关风险方面,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病。临床数据显示,未进行抗D免疫球蛋白注射的A-型孕妇,二胎发生溶血的概率达16%,显著高于其他血型。而ABO血型本身也与妊娠并发症存在关联:2023年《妇产科研究》指出,A型血孕妇发生子痫前期的风险较O型高18%,但低于AB型的29%。

疾病易感性的差异化表现

多项流行病学研究揭示了血型与疾病的特异性关联。A型血人群的胃癌风险较其他血型高18%,癌风险增加23%,这与A抗原促进幽门螺杆菌定植的机制相关。血栓形成风险方面,A型血人群下肢深静脉血栓发生率是O型血的1.92倍,而A-型因Rh阴性带来的血液黏度变化,进一步增加血栓概率。

Rh阴性带来的独特健康影响同样值得关注。2024年《血液学进展》研究指出,A-型人群对疟疾的天然抵抗力较弱,感染后重症化风险比A+型高34%。但在输血传播疾病方面,A-型因供体筛查更严格,HIV等血源性感染风险反而降低27%。

社会认知与科学研究的鸿沟

公众对血型的认知常陷入两大误区:其一是将ABO血型与性格关联,这种起源于1927年日本学者古川竹二的理论已被现代遗传学证伪,2016年《国际家庭科学杂志》对1.2万人的研究显示,血型与性格特质无统计学相关性。其二是夸大稀有血型的健康优势,实际上A-型血在疾病易感性方面并无特殊保护作用,反而因供血稀缺面临更大医疗风险。

在科学研究层面,血型研究正朝着多维度发展:①表观遗传学探索DNA甲基化对血型抗原表达的影响;②血型与肠道菌群的相互作用机制;③人工血型抗原改造技术。2024年Nature子刊报道的基因编辑技术已成功将A型血转化为O型,这为突破血型限制提供了新思路。

A型血与A-型血的差异本质上是人类血液多态性的微观体现,既包含着遗传学的精密规律,也映射出临床医学的实践挑战。在ABO与Rh系统的双重框架下,我们既要正确认识血型遗传的确定性规律,也要警惕过度解读其健康关联的认知偏差。未来研究应着重于:①建立跨种族血型数据库以完善稀有血型供应体系;②解析血型抗原在癌症免疫治疗中的作用机制;③开发通用型血制品技术以突破血型限制。对于个体而言,了解自身血型的科学内涵,既是对生命奥秘的探索,更是践行健康管理的重要基础。