在人类遗传学中,血型是父母基因共同作用的结果,其传递规律遵循孟德尔定律。当父亲为A型血、母亲为O型血时,子女的血型可能性既受到显性基因与隐性基因的相互作用影响,也涉及医学实践中的检测技术和社会认知的科学性。这一遗传现象不仅是生物学的基础课题,更与亲子关系验证、输血安全等现实问题密切相关。本文将从遗传机制、实际案例、科学验证方法等角度,系统解析父A母O组合下子女血型的判断逻辑。

一、血型遗传的生物学基础

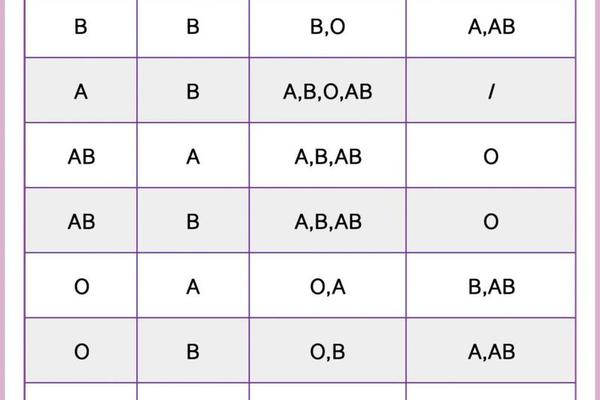

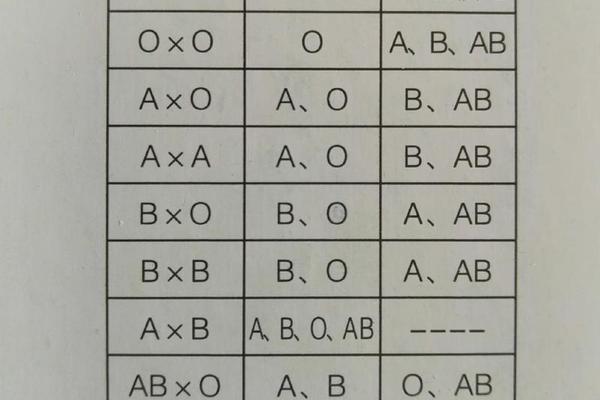

ABO血型系统的基因表达遵循显隐关系。A型血的基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),而O型血的基因型只能是OO(纯合隐性)。当A型父亲(AO)与O型母亲(OO)结合时,父亲可传递A或O基因,母亲只能传递O基因,因此子女的基因型为AO(表现为A型血)或OO(表现为O型血)。这种显性基因优先表达的特性,使得A型血与O型血的组合后代中,A型血概率为50%,O型血概率为50%。

从分子机制看,A基因编码的酶会将H抗原转化为A抗原,而O基因因缺乏活性酶无法修饰H抗原,导致红细胞表面仅保留基础结构。这种抗原差异通过血清学检测即可识别,例如抗A试剂会使A型红细胞凝集,而O型血无此反应。

二、父母组合的血型对照规律

根据ABO血型遗传规律表,父A母O的子女可能出现A型或O型血,但不可能出现B型或AB型。这一结论得到全球范围内数百万例临床数据的支持。例如,日本学者对东亚人群的统计显示,父A母O组合中,约75%子女为A型,25%为O型,这与A型父亲携带AO基因型的概率相关。

需要强调的是,若父亲为纯合型AA基因,则所有子女必然为A型血(AO基因型)。但由于东亚人群中A型血个体约60%为杂合型AO,实际生育O型血子女的概率仍显著存在。血型判断需结合家族基因谱系分析,而非单纯依赖父母表型。

三、特殊情况与科学验证

尽管遗传规律具有高度稳定性,但极少数情况下可能出现例外。例如顺式AB型(cis-AB)基因突变会导致AB型子女出生于父A母O组合,其发生概率约为8.3/10万。此类罕见案例需通过基因测序而非常规血清学检测识别,这体现了表型与基因型差异的复杂性。

对于血型不符合遗传规律的家庭,医学界建议采用DNA亲子鉴定。STR(短串联重复序列)检测可分析19个以上基因座,准确率高达99.9999%,远高于血型排除法的或然性。2018年一项研究显示,在1200例血型矛盾的亲子鉴定中,82%确认为生物学亲子关系,18%存在非亲缘关系,表明血型仅是辅助判断工具。

四、社会应用与认知纠偏

血型遗传知识在输血医学中具有核心价值。父A母O的子女若为O型血,则成为“万能供血者”,但其血浆中的抗A抗体可能导致受血者溶血,因此现代医学已摒弃“万能输血”概念,严格推行同型输血。部分文化中存在的“血型性格论”缺乏科学依据,A型或O型血子女的性格形成更多受社会环境与个体经历影响。

在教育层面,我国中学生物教材已纳入血型遗传章节,但公众认知仍存在误区。2022年调查显示,仅43%的受访者能正确列举父A母O的子女血型类型,反映出科普力度需进一步加强。

父A母O组合的子女血型判定,本质上是显性遗传规律与基因型概率的共同作用结果。尽管A型与O型是唯二可能,但基因检测技术的进步揭示了传统血清学分型的局限性。未来研究应关注区域性基因变异对血型表达的影响,例如非洲人群中的B(A)表型或高加索人群中的A3亚型。对于普通家庭而言,理解血型遗传的或然性,既能消除亲子关系误解,也有助于建立科学的医学认知体系。