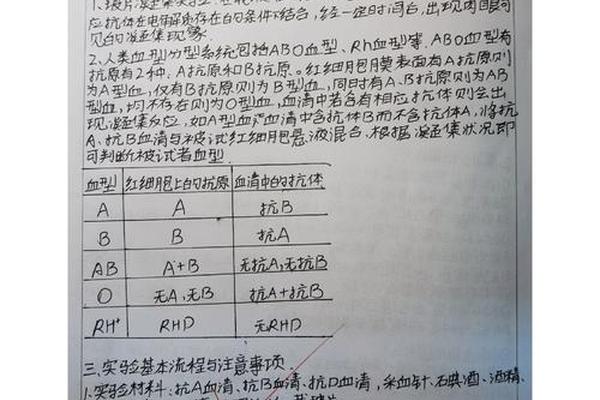

在ABO血型系统的检测实验中,A型血与O型血的实验结果直观地展现了红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应规律。A型血的红细胞在抗A血清中呈现均匀的凝集颗粒,而在抗B血清中保持分散状态;O型血的红细胞则在两种标准血清中均不发生凝集,这种差异源于两类血型抗原分布的生物学本质。通过显微镜观察可见,A型标本的凝集块呈现典型的葡萄串状结构,而O型标本的红细胞如散落的沙粒般均匀分布,这种视觉差异成为解读血型密码的关键线索。

分子机制的生物学基础

A型血的红细胞膜表面携带A抗原,其糖链末端为N-乙酰半乳糖胺,这种分子结构能够与抗A血清中的IgM类抗体发生特异性结合。实验显示,当抗A单克隆抗体(蓝色标记)与A型红细胞相遇时,抗体的Fab段会同时桥接两个红细胞的A抗原,形成三维网状凝集结构。这种反应具有温度敏感性,在4℃时凝集强度最大,但常规实验选择室温操作以避免冷凝集现象干扰。

O型血的特殊性则源于H抗原的独占性表达。其红细胞膜虽缺乏A、B抗原,但H抗原的前体物质通过岩藻糖转移酶的作用形成基础骨架。在交叉配血实验中,O型红细胞因无ABO系统抗原,理论上可作为通用供体,但其血清中的抗A、抗B抗体仍可能引发受血者溶血反应。研究数据显示,未经抗体效价检测的O型全血输注,溶血反应发生率可达0.3%-0.7%。

实验方法的技术演进

传统玻片法凭借操作简便的优势,仍是基层医疗机构的主流检测手段。实验人员使用双头采血管分别吸取抗A、抗B试剂,与5%红细胞悬液混合后,通过牙签划区防止交叉污染。但该方法存在15%的弱凝集漏检率,特别是对A2亚型等变异体识别能力有限。2018年《临床输血技术规范》建议,对新生儿、老年患者等特殊群体必须采用试管离心法,其通过1000r/min离心1分钟产生的惯性力,可使抗原抗体结合概率提升3倍以上。

现代分子诊断技术正在突破传统血清学的局限。流式细胞术通过荧光标记的单克隆抗体,能同时检测红细胞表面A、B、H抗原的密度分布。2023年研究证实,该方法对Ax亚型的识别灵敏度达到0.01%,远超传统方法的0.1%检测阈值。基因测序技术则可追溯ABO基因第6、7外显子的单核苷酸多态性,为稀有血型的分子分型提供金标准。

临床实践的双刃剑效应

在紧急输血场景中,O型血的"万能供体"特性曾被过度解读。实验数据显示,O型血浆中含有的抗A、抗B抗体效价超过1:64时,输注给A型患者会导致补体激活型溶血,这种风险在大量输注时尤为显著。2020年输血指南明确规定,O型全血仅限用于生命体征不稳定的抢救患者,且单次输注量不得超过400ml。

A型血的临床挑战则体现在器官移植领域。供受体ABO亚型不匹配可能引发超急性排斥反应,研究显示A1型供体肾脏移植给A2型受体时,3年存活率下降12%。通过糖基化酶预处理供体器官血管内皮细胞的A抗原,可使移植成功率提升至89%。这种分子修饰技术为血型屏障的突破提供了新思路。

质量控制的关键节点

标准血清的效价稳定性直接影响实验结果。我国药典规定,商品化抗A血清对A2红细胞的凝集时间不得超过45秒,凝集强度在3分钟内需达到1mm²以上。实验发现,保存超过6个月的标准血清,因IgM抗体聚合降解,对弱A抗原的识别能力下降40%。温度波动也是重要干扰因素,反复冻融3次以上的血清标本,可能出现假阴性反应。

红细胞悬液的制备精度同样关键。浓度超过8%的悬液会因空间位阻效应抑制凝集反应,而低于3%的悬液则抗原抗体碰撞概率不足。实验证明,采用分光光度计校准悬液浓度(波长540nm,OD值0.6-0.8),可使检测准确性提高22%。对于白血病等疾病导致的抗原减弱现象,需要同步进行吸收放散试验,该方法能检出常规方法遗漏的0.5%残留抗原。

未来研究的可能路径

当前研究热点聚焦于人工血型的合成生物学改造。通过CRISPR-Cas9技术敲除iGB基因座的甲基化调控区,已成功将A型红细胞转化为O型表型,这种工程化红细胞在动物实验中显示84%的存活率。另一个前沿方向是开发纳米抗体检测芯片,其利用表面等离子体共振原理,可在3分钟内完成全血样本的ABO-Rh联合分型,灵敏度达到单细胞水平。

建立区域性稀有血型动态数据库也成为当务之急。统计显示,我国A2B亚型人群占比约0.03%,这类个体在紧急用血时匹配成功率不足40%。通过区块链技术构建去中心化血型络,配合无人机血液配送系统,有望将稀有血型获取时间从72小时缩短至12小时以内。这些技术创新正在重塑血型检测与输血医学的实践范式。

实验数据的深层价值不仅在于血型判定,更揭示了免疫系统的演化规律。A型抗原与某些病原体表面糖蛋白的结构相似性,可能解释该血型对霍乱弧菌的易感性。而O型血个体FUT2基因的特定位点突变,使其诺如病毒感染风险降低30%。这些发现将血型研究从单纯的输血安全拓展至个性化医疗的新维度。

通过解析A型与O型血的实验图谱,我们不仅掌握了抗原抗体反应的微观机制,更深刻认识到血型系统在临床医学、进化生物学等领域的枢纽地位。随着单细胞测序与合成生物学的突破,未来的血型研究必将突破现有认知边界,为精准医疗开辟全新可能。这要求研究者既保持对基础原理的敬畏,又具备跨学科整合的创新视野。