在ABO血型系统中,父母的血型组合决定了子女可能的血型范围。当父亲为A型血,母亲为O型血时,孩子的血型只能是A型或O型,而不可能为B型或AB型。这一结论源于ABO血型的显隐性遗传规律:A型血由显性基因A和隐性基因O中的任意一个组合(AA或AO)决定,而O型血则需两个隐性基因O的组合(OO)。A型与O型父母的基因型组合可能是AO(父亲)与OO(母亲),此时孩子的血型将有50%的概率为A型(AO)或50%为O型(OO)。

从统计学角度看,这种遗传规律在临床实践中得到了广泛验证。例如,若父亲为纯合型A型(AA),则所有子女均为A型(AO);若父亲为杂合型A型(AO),子女的血型分布则为A型与O型各占一半。这一机制通过红细胞表面抗原的遗传实现,A抗原的存在与否直接决定了血型表现。

新生儿溶血风险与机制

当母亲为O型血,孩子为A型血时,可能发生新生儿ABO血型不合溶血病。其根本原因是母体血液中的抗A抗体(IgG型)可通过胎盘进入胎儿体内,与胎儿红细胞的A抗原结合,引发免疫反应导致红细胞破裂。据统计,约20%的O型血母亲与A型血父亲的组合会面临此类风险,但实际发生严重溶血的概率较低,多数症状表现为轻度黄疸。

溶血反应的发生与抗体效价密切相关。若孕期检测发现母体抗A抗体水平显著升高(如效价≥1:64),则需警惕胎儿溶血风险。临床干预手段包括免疫球蛋白注射、胎儿宫内输血,甚至提前分娩。值得注意的是,第一胎也可能发生溶血(约40%-50%案例),这与母体既往接触过A抗原(如输血或流产史)有关。

血型遗传的生物学基础

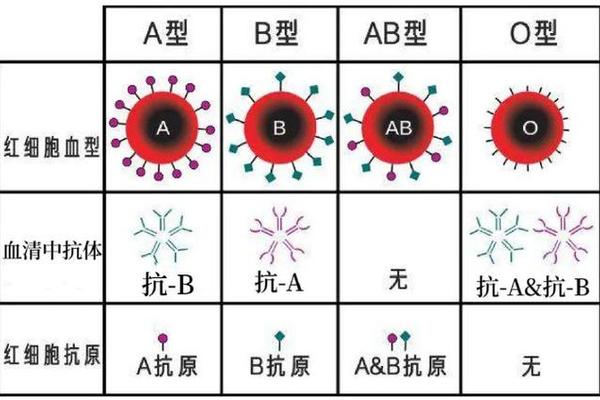

ABO血型的遗传由位于第9号染色体上的复等位基因控制。A和B基因为显性,O基因为隐性。A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血只能是OO。A型与O型父母的后代中,AO基因型表现为A型血,OO基因型则表现为O型血。这一规律排除了B或AB血型的可能性,因为B抗原对应的显性基因B未在父母基因池中出现。

从分子生物学角度看,A抗原的形成依赖于N-乙酰半乳糖胺转移酶的活性,该酶由A基因编码。若父母中一方携带A基因(如A型父亲),另一方仅携带O基因(O型母亲),则孩子可能继承A基因并合成A抗原,或继承双隐性O基因而无抗原表达。这种机制解释了为何A型与O型父母无法生出B型或AB型子女。

孕期管理与医学干预

针对O型血孕妇与A型血父亲的组合,临床建议进行两次关键血型筛查:首次在孕12周确认ABO及Rh血型,第二次在孕24-28周监测抗体效价变化。若抗体效价持续升高,需每2-4周复查直至分娩。这一策略可早期识别溶血风险,并为光疗、换血等治疗争取时间。

对于高风险孕妇,现代医学还提供非侵入性胎儿血型检测技术(NIPT)。通过分析母体外周血中的胎儿DNA,可在孕早期准确判断胎儿血型,从而制定个性化管理方案。研究显示,该技术对A型胎儿的检出准确率达99%以上,显著降低了不必要的侵入性检查。

特殊案例与罕见血型

尽管大多数情况下A型与O型父母的后代血型符合预期规律,但某些罕见血型可能打破常规。例如孟买型血(hh基因型)个体虽表现为O型,但其红细胞缺乏H抗原前体,导致常规血型检测出现误差。若父母中一方携带h基因,子女可能呈现无法用ABO系统解释的血型特征。

Rh血型系统的独立遗传可能叠加风险。若母亲为Rh阴性(熊猫血),父亲为Rh阳性,即使ABO系统相容,仍需警惕Rh溶血病。这类情况需在孕16周起定期注射抗D免疫球蛋白,以阻断母体致敏反应。

A型与O型血父母的子女血型遵循显隐性遗传规律,仅可能为A型或O型,但需警惕ABO溶血风险。通过孕期抗体监测、胎儿血型预测及适时干预,可有效降低新生儿并发症。未来研究可进一步探索基因编辑技术在血型兼容性改造中的应用,或开发更精准的早期筛查标记物。对于公众而言,了解血型遗传规律不仅能满足生育规划需求,更是优生优育的重要科学基础。