AB型血被称为“贵族血”的传说,最早可追溯至20世纪初血型分类系统的诞生。1901年,奥地利学者兰德斯泰纳发现ABO血型后,日本学者古川竹二于1927年首次提出血型与性格的关联假说,将AB型血描述为兼具理性与矛盾特质的“双重性格”。但真正推动这一称号普及的,是医学界对其特殊生理功能的解读:AB型血的红细胞同时携带A、B抗原,血浆中缺乏抗A、抗B抗体,使其成为“万能受血者”——在紧急输血时,AB型可接受其他血型的血浆。这种生物学上的兼容性,被部分文化赋予“包容性贵族”的象征意义,而全球仅7%-9%的人口占比,更强化了其稀缺性带来的神秘光环。

这种标签的建构充满矛盾。2014年日本学者对2.6万人的研究发现,AB型血与所谓“贵族气质”并无统计学关联,其性格特征分布与其他血型人群基本重叠。医学专家指出,AB型血在免疫系统、心血管疾病方面的潜在风险反而更高,例如其血液中Ⅷ因子水平偏高,可能增加血栓形成概率。可见,“贵族血”本质是科学事实与文化想象的混合物,既包含医学特性的误读,也映射了人类对稀缺性符号的崇拜心理。

A型血的“流氓”污名化迷思

与AB型血形成鲜明对比的,是A型血在东亚文化中遭遇的“流氓”污名。这一标签源于20世纪80年代日本职场文化中对血型偏见的滥用。部分企业依据古川竹二的理论,将A型血员工归类为“固执”“保守”甚至“攻击性强”的群体,却选择性忽略其责任感强、注重细节等正向特征。这种片面化认知通过大众传媒扩散,逐渐演变为“A型血易冲动”“缺乏合作精神”等刻板印象。

科学数据彻底否定了这种偏见。2009年成都对3366名献血者的艾森克人格测试显示,A型血在内外向性、情绪稳定性等维度与其他血型无显著差异。复旦大学2011年对1696名青少年的研究进一步表明,A型血人群的认知能力、社交适应性主要受家庭教育和环境影响,与血型无关。医学界强调,将复杂人格简化为生物学标签,本质是对个体多样性的粗暴否定。

血型认知的祛魅与重构

现代基因研究为血型祛魅提供了新视角。血型抗原由9号染色体上的ABO基因控制,而性格形成涉及数百个基因与环境的复杂交互。神经科学证实,血型抗原无法穿越血脑屏障影响中枢神经系统,所谓“血型决定思维模式”缺乏生理基础。2021年《自然》杂志研究指出,ABO基因与认知功能的关联度仅为0.3%,远低于教育水平(42%)等社会因素。

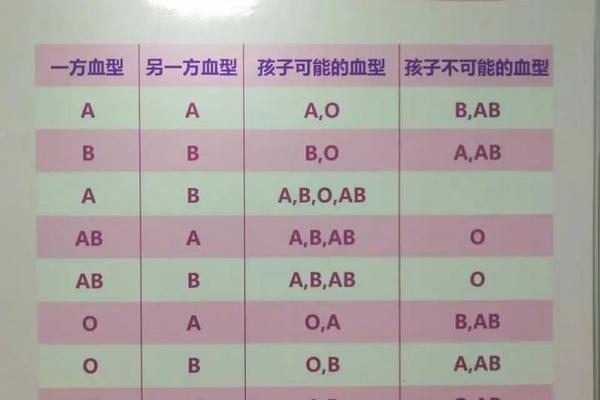

重构科学认知需要多维度努力。在公共卫生领域,医疗机构应加强血液知识科普,例如AB型血的“万能受血”仅适用于红细胞成分,输注全血仍需严格配型。在教育层面,需警惕将血型作为职业选拔或人际交往的评判标准,这种行为已被世界卫生组织界定为“生物学歧视”。个体更应认识到,人格特质是遗传、环境、文化共同作用的连续谱系,任何单一因素决定论都是对人性复杂性的矮化。

超越标签的人格认知

血型标签的流行,折射出人类简化认知世界的本能倾向。从AB型“贵族血”的浪漫化想象,到A型“流氓”的污名化误读,这些建构既包含科学发现的碎片化误用,也暴露了社会文化对分类体系的过度依赖。现有研究充分证明,血型与人格、命运的关联缺乏实证基础,其医学价值应严格限定在输血治疗、疾病预防等专业领域。

未来研究可深入探索基因-环境交互作用机制,例如ABO基因在特定文化背景下的表观遗传变异。公众教育则需建立更系统的科学传播框架,将血型知识从占星术式的娱乐话题,转化为理解人类生物多样性的窗口。唯有剥离标签的遮蔽,我们才能真正看见每个个体独特的生命图景——这或许才是对待血型,乃至一切生物特征最理性的态度。