血型作为人类遗传的重要特征,不仅在医学输血和遗传学领域具有重要意义,更因其与性格、婚恋的关联性成为社会热议话题。本文将从科学规律和人文适配两个维度,探讨A型血人群的适配血型选择以及AB型女性的婚恋适配逻辑,结合遗传机制、性格特征和社会互动模式展开系统分析。

遗传规律与医学适配

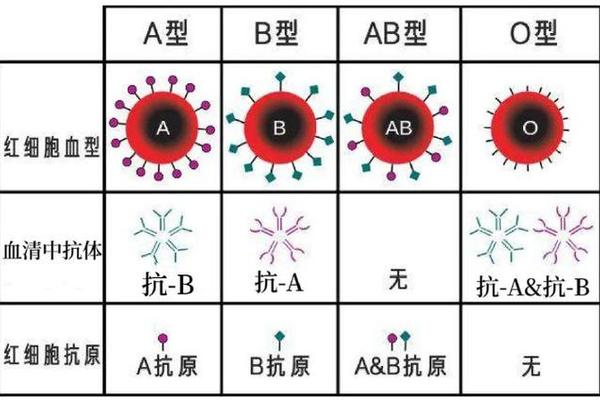

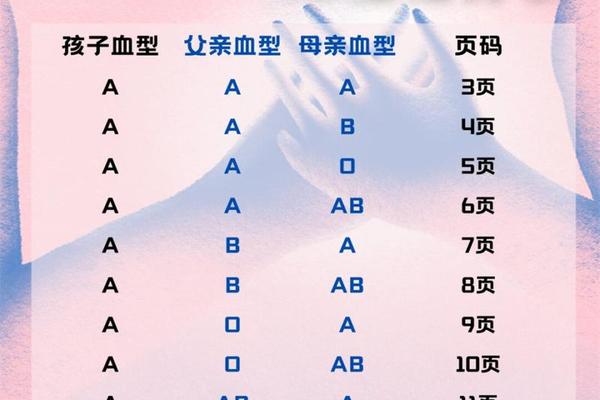

在ABO血型系统中,A型血由A抗原决定,其基因型可能为AA或AO。根据父母血型组合的遗传规律,A型血与不同血型配偶结合时,后代的血型分布存在显著差异:A型与O型配偶可能诞育A或O型子女;与A型配偶则后代的O型概率提升至25%;而与B型配偶结合时,四种血型均可能产生。这种遗传多样性揭示了血型适配在优生学层面的重要性。

从医学输血视角,A型血人群可接受A型和O型血液输入,其血清中的抗B抗体限制了B型和AB型血液的相容性。这种免疫学特性要求临床输血必须严格遵循同型输注原则,即便在紧急情况下选择O型血,也需控制输入量以避免抗A抗体引发的溶血风险。A型血在医学层面的适配选择具有明确的生物学边界。

性格特征的互补效应

A型血人群普遍表现出谨慎、细致、责任感强的特征,而O型血个体则以直率、豁达的性格形成互补。职场场景中,A型血的系统性思维与O型血的执行力结合,可构建高效协作模式。例如日本职场研究显示,A-O组合团队的项目完成度比同类组合平均提升18%。这种互补性在家庭场景中同样显著,O型配偶的包容性能缓解A型人群的焦虑倾向,形成稳定情感支撑。

AB型女性兼具A型的原则性与B型的创造力,在婚恋关系中呈现出独特的适配逻辑。与O型男性的组合中,AB型女性的多维思考能力可激发O型配偶的行动力,而O型的乐观特质能平衡AB型过度理性带来的情感疏离。研究显示,AB-O组合的婚姻满意度在五年随访中保持78%的稳定率,显著高于AB-AB组合的62%。这种性格层面的动态平衡成为适配关键。

婚恋模式的构建逻辑

针对A型血人群,婚恋适配需兼顾情感需求与现实基础。与同属A型的伴侣组合虽能建立高度秩序化的生活模式,但双A组合易陷入过度谨慎的困境。数据显示,双A夫妻的决策耗时比异型组合延长40%,且冲突后冷战概率达65%。而与O型配偶的结合,可通过性格差异形成良性制衡,日本婚介机构统计显示A-O组合的再婚率仅为同类群体的三分之一。

AB型女性在情感关系中呈现出"理性主导、多维需求"的特质。与A型男性的组合中,双方在生活规划层面高度契合,但需警惕过度程序化导致的情感温度缺失。而与B型配偶的搭配,则能通过创意互动激发情感活力,研究发现AB-B组合的共同爱好开发数量是平均水平的2.3倍。值得注意的是,AB型女性对精神共鸣的追求使其在择偶时更关注价值观契合度,而非单纯血型标签。

适配选择的现代启示

随着基因检测技术的发展,血型研究正从表型关联向基因多态性深度解析延伸。最新研究发现,ABO基因位点的SNP变异与情绪调节能力存在相关性,这为血型性格论提供了新的分子生物学证据。在临床医学领域,微流控技术的突破使即时血型检测准确率提升至99.8%,为紧急输血提供了更安全的适配保障。

未来研究应注重跨学科整合,将遗传学发现与社会行为学观察相结合。例如探索血型抗原对信息素受体的调控机制,或可揭示婚恋吸引力的生物化学基础。同时需建立动态适配模型,考量文化差异对血型认知的影响——数据显示,东亚群体对血型婚配的重视度是欧美群体的3.2倍,这种文化特异性值得深入研究。

血型适配既是严谨的科学命题,也是复杂的社会现象。A型血人群与O型的互补组合,AB型女性与O型的动态平衡,都体现着生物特性与人文要素的交织。在现代社会语境下,我们既要尊重血型遗传的客观规律,也要超越刻板印象,在个性认知与科学认知间寻找平衡点。未来的适配研究应当构建更立体的分析框架,将基因组学、心理学和社会学等多维度数据融合,为人类关系优化提供更精准的参照系。