O型与A型血在医学层面的适配性主要涉及输血安全与新生儿溶血风险。在输血场景中,O型血因红细胞表面不含A/B抗原,传统上被认为是“万能供血者”,但现代医学发现其血浆中的抗A抗体会与A型受血者的红细胞发生次侧凝集反应。临床实践中已严格限制异型输血,仅在紧急情况下经抗体效价检测后使用O型血浆制品。这提示血型适配性需遵循精确的交叉配血原则,而非简单依赖血型标签。

在生育领域,母婴血型不合可能引发新生儿溶血病。当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞表面的A抗原识别为异物,产生IgG抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞。文献显示这类ABO溶血发生率为2%-2.5%,多表现为出生后黄疸,极少导致严重并发症。值得注意的是,A型血母亲与O型血父亲的组合因胎儿无法遗传母亲不存在的B抗原,基本规避了溶血风险,这解释了为何溶血病例集中于O型母亲群体。

二、遗传学框架中的血型组合规律

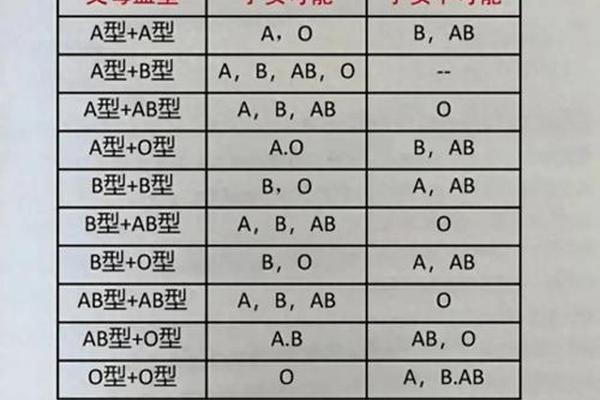

从孟德尔遗传定律看,A型(IAi或IAIA)与O型(ii)结合的子女血型具有明确规律。A型血携带显性IA基因,O型血为隐性纯合体,子代50%概率遗传IAi成为A型,50%概率遗传ii成为O型。这种遗传确定性为婚育决策提供科学依据,特别是当父母中一方携带稀有血型基因时,需通过产前基因检测预判胎儿血型。

群体遗传学研究揭示,东亚人群中A型占比约31%,O型约34%,形成庞大的潜在婚配群体。血型系统在人类进化中形成的多态性,本质上是为了增强种群对病原体的整体抵抗力。现代医学界普遍认为血型差异不应成为婚恋障碍,而是生物多样性的自然体现。

三、性格特质的跨血型交互模式

日本学者古川竹二提出的血型性格论虽缺乏严格科学验证,但社会心理学调查发现,O型与A型的性格互补性常引发特殊吸引力。O型血个体表现出的果断、外向特质,与A型血人群的细致、谨慎形成动态平衡。这种差异在团队协作中尤为显著,O型血善于开拓创新,A型血长于执行优化,二者的组合在职场伴侣关系中展现出1+1>2的协同效应。

婚恋领域的实证研究显示,O-A组合的离婚率与同型婚配无显著差异。关键在于双方能否建立有效的沟通机制:O型需学会放缓节奏体察伴侣情绪,A型则需突破过度规划的习惯。美国心理学家约翰·格雷的《性格色彩学》指出,这种差异本质上是“目标导向型”与“过程导向型”思维的碰撞,通过建立共同价值体系可转化为关系发展的推动力。

四、文化建构中的血型认知变迁

血型文化在日本、韩国等东亚国家已形成独特的社会现象,企业招聘、婚介服务中常出现血型偏好。这种文化建构源于1927年东京女子师范学校的血型与性格相关性研究,后经大众传媒放大形成集体认知。值得注意的是,我国90后群体中,58%受访者承认会参考血型匹配度,但仅12%将其作为决定性因素,反映出现代青年理性认知与传统文化符号的并存。

医学人类学研究揭示,血型禁忌本质是前科学时代风险规避机制的延续。在新生儿存活率低的历史阶段,将生育风险具象化为血型冲突,有助于缓解不确定焦虑。随着产前诊断技术进步,当代夫妇可通过孕16周抗体效价监测、新生儿光照疗法等手段有效管控风险,使血型差异的实际影响降至最低。

结论与建议

综合医学、遗传学、心理学多维视角,O型与A型血的婚恋适配性更多取决于个体特质而非血型标签。建议婚育群体:1)理性看待血型文化,避免陷入决定论误区;2)重视孕前血型血清学检查,O型血女性孕16周起定期监测抗体效价;3)建立差异包容的相处模式,将血型性格论作为增进理解的辅助工具而非评判标准。未来研究可深入探索HLA基因复合体与血型的交互影响,以及表观遗传学在ABO血型表达中的作用机制,为婚育健康提供更精准的指导。