ABO血型系统自被发现以来,始终是医学与生物学领域的重要议题。作为全球分布最广的血型,O型血与A型血在不同族群中的占比差异显著——中南美洲原住民中O型血比例高达90%以上,而欧洲白人则以A型血为主。这两种血型不仅承载着遗传密码的多样性,更与疾病易感性、免疫特征乃至社会文化认知深度交织。本文将从生物学基础、健康风险差异、社会应用价值三个维度,系统解析O型与A型血的科学内涵与临床启示。

生物学特性:抗原与抗体的博弈

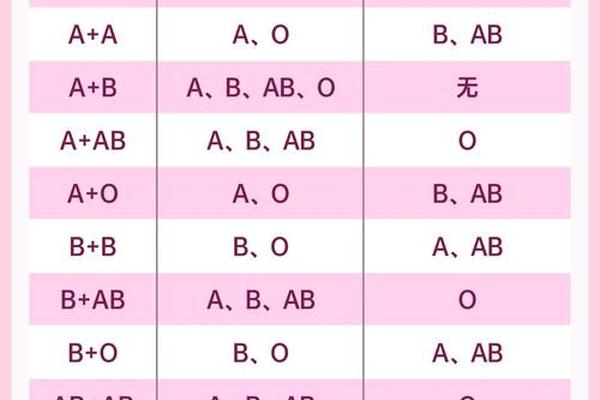

从分子层面看,O型血的红细胞表面缺乏A、B抗原,血清中却同时存在抗A与抗B抗体;A型血则携带A抗原并产生抗B抗体。这种抗原-抗体的特异性由9号染色体上的基因决定:O型血的基因型为ii,A型血为IAIA或IAi。研究发现,H抗原的缺失会导致孟买血型的出现,这类“伪O型血”可能携带隐性A或B基因,在遗传中产生AB型后代,打破了传统血型遗传规律。

抗原差异深刻影响着免疫应答模式。例如,O型血个体的抗A抗体可能通过中和病原体表面糖蛋白发挥保护作用,这解释了为何O型血对霍乱弧菌感染具有显著抵抗力。而A型抗原与呼吸道黏膜的糖基化特征,可能增加病毒吸附概率,成为新冠肺炎易感性的潜在机制。

健康风险图谱:疾病易感性的双面镜像

大规模流行病学研究揭示了血型与疾病的强关联性。针对1775名新冠患者的分析显示,A型血感染风险较其他血型高38.4%,O型血则呈现20%的保护效应。这种差异可能与病毒刺突蛋白与血型抗原的分子模拟有关——A抗原与新冠病毒受体ACE2的结构相似性,可能促进病毒入侵。

在慢性病领域,A型血人群的总胆固醇水平普遍偏高,冠心病风险增加23%,这可能与凝血因子Ⅷ活性升高相关。而O型血虽在心血管疾病中具有保护优势,却面临消化性溃疡的高发风险:其胃酸分泌旺盛的特性与幽门螺杆菌易感性叠加,导致患病率达其他血型的1.5-2倍。癌症风险谱同样呈现分化,A型血的胃癌发病率较O型血高15%-25%,这与其对幽门螺杆菌感染的免疫应答缺陷密切相关。

社会应用价值:从输血医学到精准医疗

在临床输血领域,O型血的“万能供血者”称号需要重新审视。尽管其红细胞缺乏抗原可紧急输注,但血清中的抗体仍可能引发溶血反应。现代输血医学强调同型输注原则,仅在特殊情况下允许O型红细胞成分血的有限使用。值得关注的是,2024年酶工程技术取得突破,嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合可将A/B型血转化为通用O型,这项技术有望缓解血源短缺问题。

在公共卫生层面,血型已成为个性化健康管理的重要参数。针对A型血人群,建议加强心血管监测与胃癌筛查;而O型血个体则需关注消化系统健康。基因编辑技术的发展更开辟了新方向——通过调控ABO基因表达修饰血型抗原,可能为器官移植排斥反应提供解决方案。

未来展望:破解生命密码的深层逻辑

现有研究仍存在局限性:多数血型-疾病关联研究停留在统计学层面,分子机制尚未完全阐明;血型分布的地域差异对研究结论的普适性构成挑战。未来需要开展多中心队列研究,结合单细胞测序与蛋白质组学技术,揭示血型抗原在免疫微环境中的动态作用。

从应用角度看,基于血型的精准预防体系亟待建立。这包括开发血型特异性疫苗(如针对A型血人群的新冠疫苗增效剂)、设计差异化体检方案等。问题也随之浮现——血型信息是否应纳入保险评估体系?这需要医学界、学家与社会公众的深度对话。

生命科学的演进不断重塑着人类对血型的认知。O型与A型血的研究启示我们:在基因与环境的交响中,每个生命个体都是独特的健康叙事。唯有以科学精神持续探索,方能在血型密码的破译中,谱写人类健康的新篇章。