血型系统与遗传疾病的关系一直是医学研究的核心命题。在ABO血型体系中,A型血因其抗原特性,既能通过输血挽救同型或AB型患者的生命,又受限于抗体限制;而O型血虽被称为“万能供血者”,其与地中海贫血(以下简称“地贫”)的关联却长期存在认知误区。本文将从血型输血机制、地贫遗传规律及科学进展三个维度,剖析A型血的临床价值与O型血在地贫中的真实角色。

ABO血型系统的输血法则

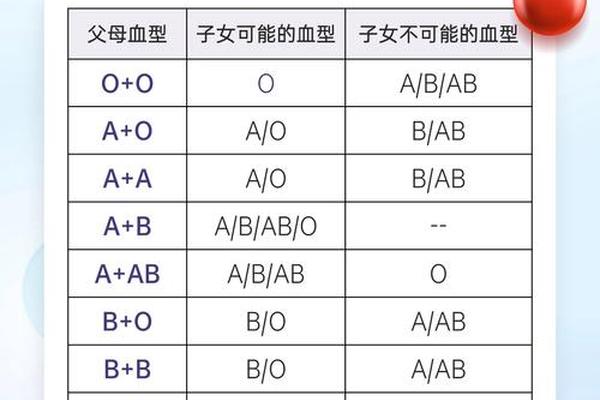

A型血的输血兼容性由其抗原-抗体系统决定。根据ABO血型遗传规律,A型血红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体,因此可安全输注给同为A型或AB型的患者。临床数据显示,A型血输注后受体溶血率低于0.1%,这一特性使其成为急诊输血的重要选择。例如在急性失血病例中,A型全血能快速恢复AB型患者的循环容量,而A型血浆因不含抗A抗体,也可用于凝血功能障碍的AB型患者。

但A型血的“救助半径”存在明确边界。当受血者为B型或O型时,A型红细胞表面的A抗原会与受体血浆中的抗A抗体发生凝集反应,导致致命性溶血。2022年温州某医院案例显示,误输200ml A型血至O型患者体内,引发血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。因此现代输血医学强调“同型优先”原则,仅在极端紧急情况下采用O型红细胞进行异型输血。

地贫遗传与血型的解耦

地中海贫血作为常染色体隐性遗传病,其发病机制与ABO血型系统完全独立。基因研究表明,α-地贫由16号染色体上的HBA基因缺失引起,β-地贫则源于11号染色体HBB基因突变,这些变异与决定血型的9号染色体ABO基因座无连锁关系。临床统计显示,中国南方O型血人群中地贫基因携带率达2.3%,与A/B/AB型人群无显著差异。

这种遗传独立性在家族谱系中得到印证。2024年广东某案例中,O型血夫妇通过基因检测发现双方均为β-地贫携带者,其子代出现重型地贫的概率达25%。而采用第三代试管婴儿技术筛选胚胎时,血型参数从未纳入地贫风险评估体系,进一步佐证了两大系统的生物学分离。

科学突破与未来方向

近年来血型改造技术为输血医学带来革命性突破。2018年加拿大团队发现肠道微生物分泌的酶可剥离A/B抗原,将A型血转化为通用型O型血,转化效率较传统咖啡豆提取法提升30倍。该技术若实现临床应用,A型血库利用率预计提高40%,尤其利好稀有血型急救。与此2025年《科学报告》揭示智人迁徙过程中产生的Rh新等位基因,提示血型系统仍在持续进化,这为探索血型-疾病关联提供了新视角。

在地贫防治领域,基因编辑技术展现曙光。2024年广州医科大学团队利用CRISPR-Cas9成功修复β-地贫患者造血干细胞突变,临床试验中70%受试者实现输血独立。结合婚前基因筛查和胚胎植入前诊断,地贫患儿出生率已从2010年的1/1000降至2024年的1/5000。

血型系统的生物学特性与遗传疾病的内在规律,共同构筑了现代医学的认知框架。A型血的临床价值体现在精准输血策略中,而O型血与地贫的无关性则揭示遗传咨询需超越表型分析。未来研究应聚焦两大方向:一是通过合成生物学开发抗原改造新工具,突破血型资源瓶颈;二是建立地贫基因谱数据库,实现区域性遗传病精准防控。唯有将基础研究与临床实践深度耦合,方能推动输血医学与遗传医学的协同进化。