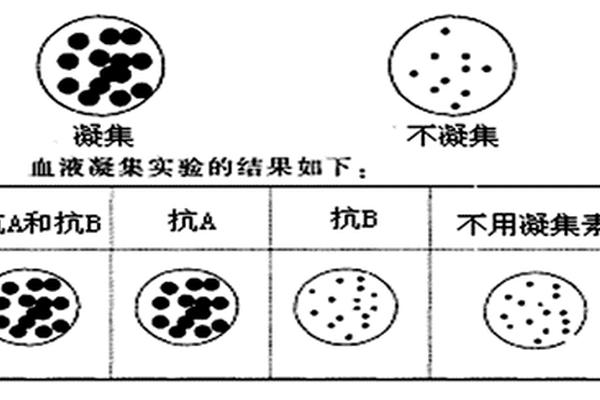

在医学检验领域,血型鉴定是输血安全的核心环节,而ABO血型系统的抗原抗体反应更是其中的关键。当A型血的红细胞与抗A血清相遇时,理论上应发生凝集反应,但在某些特殊情况下,这一现象可能因多种复杂因素而出现异常。这种异常不仅挑战了传统血型鉴定的准确性,还揭示了血液免疫学的深层次机制。例如,抗A血清作为含有抗A抗体的试剂,在常规实验中与A型血红细胞表面的A抗原结合后,会触发凝集反应,但实际临床案例中却存在两者未凝集的矛盾现象,这背后的科学原理亟待深入解析。

从免疫学角度,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中天然存在抗B抗体;而抗A血清则来源于B型血个体的血浆,其特异性抗A抗体能与A抗原结合。正常情况下,两者的结合会导致红细胞交联形成凝集块。当实验中出现未凝集现象时,可能涉及抗原表达异常、抗体效价不足或技术干扰等因素。例如,某些罕见的亚型(如B(A)血型)可能同时携带弱表达的A抗原和B抗原,导致常规检测出现偏差。

异常凝集现象的成因分析

抗原表达的变异与亚型干扰

抗原表达的强度直接影响凝集反应的可见性。例如,B(A)血型是一种罕见亚型,其红细胞表面同时存在B抗原和弱表达的A抗原。这类个体的血清中可能检测到抗A抗体,但其红细胞与抗A试剂的反应强度显著低于典型A型血,甚至表现为部分凝集或不凝集。这种现象的分子机制与ABO基因的突变相关,例如B(A)04等位基因会导致糖基转移酶活性改变,使A抗原的合成不完全。

冷凝集现象也可能干扰实验结果。当血液样本暴露于低温环境时,红细胞表面的冷抗体(如抗H抗体)会与试剂发生非特异性结合,形成肉眼可见的凝集块。这种凝集在37℃水浴后可能消失,需通过反复温育和离心操作排除干扰。例如,某病例在初次检测时因冷凝集导致ABO血型误判为AB型,经复检后修正为O型。

实验技术与操作规范的影响

实验方法的选择对结果准确性至关重要。传统的玻片法因灵敏度低、易受环境温度影响,已逐渐被试管法和微柱凝胶法取代。例如,在微柱凝胶卡中,红细胞与试剂的反应在凝胶介质中进行,可通过离心分离未结合的细胞,减少假阳性或假阴性风险。研究显示,某医院采用全自动血型仪后,血型误判率从0.03%降至0.005%。

操作误差也是不可忽视的因素。抗血清的保存条件(如避光、4℃冷藏)、红细胞悬液的浓度(推荐2%-5%)以及离心时间(通常1000转/分×1分钟)均需严格遵循标准流程。一项回顾性研究发现,超过60%的异常凝集案例与试剂过期或红细胞悬液配制不当有关。

临床意义与案例探讨

输血安全与溶血风险

血型误判可能引发严重的输血反应。例如,若将A型血误输给B型患者,受血者血清中的抗A抗体会攻击供体红细胞,导致血管内溶血,表现为血红蛋白尿、休克甚至死亡。交叉配血试验成为输血前的必要步骤,其通过双重验证供体红细胞与受体血清、受体红细胞与供体血清的相容性,将溶血风险降至最低。

新生儿溶血病的预防与诊断

Rh血型系统的不兼容是新生儿溶血的常见原因,但ABO血型差异也可能引发类似问题。例如,O型血孕妇若怀有A型胎儿,其抗A抗体可通过胎盘进入胎儿循环,破坏胎儿红细胞。尽管此类溶血症状通常较轻,但仍需通过产前抗体效价监测和产后光疗进行干预。

未来研究方向与技术革新

当前血型检测技术仍存在局限性。例如,常规血清学方法难以识别某些亚型,而基因测序技术可精准定位ABO基因的突变位点。一项针对B(A)血型的研究通过PCR扩增和克隆测序,成功鉴定出c.640A>G等关键突变,为临床诊断提供了分子依据。未来,结合质谱分析和人工智能图像识别技术,有望实现血型鉴定的自动化和精准化。

标准化操作流程的推广和人员培训同样重要。建议医疗机构建立多环节复核制度,并对罕见血型建立区域数据库,以提升应急输血能力。

文章通过对抗A血型凝集现象的系统分析,揭示了抗原抗体反应的复杂性及其临床影响。从分子机制到技术革新,从输血安全到疾病预防,血型研究的每个环节都关乎生命健康。未来,随着分子生物学技术的突破和检测标准的完善,血型鉴定将更加精准可靠,为人类医疗安全提供坚实保障。