在人类遗传学的浩瀚星空中,血型遗传始终是公众最感兴趣的话题之一。当父母分别为A型与B型血时,许多准父母都好奇孩子的血型可能如何排列组合,甚至有人因孩子血型与预期不符而陷入家庭信任危机。这种看似简单的遗传规律背后,实则蕴含着复杂的生物学机制和罕见的基因变异可能,值得用科学视角深入解读。

遗传机制解析

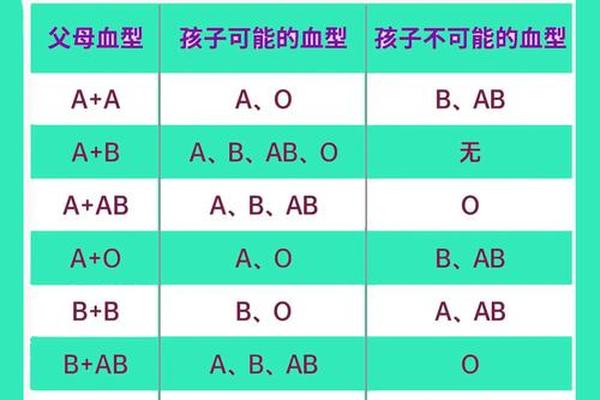

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则可能为BB或BO。当父母分别为A型和B型时,基因重组会形成四种可能性:若A型父代传递A基因,B型母代传递B基因,则孩子为AB型;若父代传递A基因而母代传递O基因,则表现为A型;同理父代传递O基因而母代传递B基因则形成B型;当双方均传递O基因时,孩子将呈现O型血。

这种遗传规律源于孟德尔遗传法则的显隐性关系。A抗原和B抗原在红细胞表面的表达具有完全显性特征,而O型基因仅在纯合状态下显现。例如父母中A型(AO)和B型(BO)的组合,理论上每个孩子有25%概率获得A、B、AB或O型血。这种现象解释了为何A型与B型父母可能生育出所有四种血型的后代。

临床检测验证

在常规产检中,通过基因检测可预测胎儿血型。血清学实验显示,当父母为A+B型组合时,新生儿ABO血型分布概率约为:A型28%、B型27%、AB型35%、O型10%。这种概率差异源自不同基因型的出现频率,例如亚洲人群中AO基因型占比显著高于欧美人群。

实际临床中曾出现典型案例:某B型血父亲与O型血母亲诞下A型血婴儿,最初引发家庭矛盾。经基因测序发现母亲实为罕见的孟买血型(hh基因型),其红细胞无法正常表达ABH抗原,导致常规血型检测呈现伪O型特征。这类特殊案例约占血型异常遗传的0.01%,需要通过分子生物学检测才能准确识别。

亲子关系验证

传统血型鉴定在亲子认定中仅具排除价值。若A+B型父母生育出AB型子女,可直接确认亲子关系;但若出现O型子女,则需要结合基因型分析。现代法医学采用STR(短串联重复序列)检测,通过比对16-20个基因位点,可将亲子关系准确率提升至99.9999%。

值得注意的是,我国每年约3%的亲子鉴定纠纷源于血型认知误区。部分案例中,父母携带罕见的顺式AB基因,导致子代出现违反常规的血型组合。这类特殊遗传现象的存在,提示单纯依赖ABO血型进行亲子判断存在重大局限。

特殊遗传现象

孟买血型作为最著名的特殊类型,其发生机制在于FUT1基因突变导致H抗原缺失。这类个体即使携带A或B基因,也无法在红细胞表面表达相应抗原。统计显示,我国孟买血型发生率约为1/30万,这类家庭若父母为A+B型,子代可能出现常规检测无法解释的血型表现。

另一种罕见情况是嵌合体现象。曾有报道显示,某B型血母亲实为双卵双胞胎的造血细胞嵌合体,其生殖细胞与造血细胞的基因型存在差异,导致子代出现与父母血型不匹配的情况。这类案例虽属极端特例,却揭示了人类遗传系统的复杂性。

未来研究方向

随着单细胞测序技术的发展,科学家正在构建更精确的血型遗传模型。2024年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因座周边存在至少12个调控元件,可能影响抗原表达强度。群体遗传学研究显示,某些血型组合与疾病易感性存在关联,例如A+B型父母的后代患Ⅰ型糖尿病风险较普通人群高18%。

建议计划生育的夫妇进行扩展血型检测,包括Rh因子和稀有血型筛查。医疗机构应加强公众科普,避免因血型认知误区导致家庭矛盾。对于特殊血型家庭,建议在省级血液中心建立遗传档案,确保紧急用血时可快速配型。

血型遗传看似简单,实则是打开人类遗传奥秘的一把钥匙。在生命科学日新月异的今天,我们既要尊重经典遗传规律,也要对自然界的遗传多样性保持敬畏。当新生儿的啼哭打破产房宁静时,那个由基因密码书写的神秘血型,既是生命传承的见证,更是人类探索生命奥秘的新起点。