在医学和遗传学领域,血型的转换与遗传规律一直是备受关注的话题。近年来,随着酶工程技术的发展,科学家已实现将A型或B型血转化为通用O型血的技术突破,但关于“如何将A型血增重为B型血”或“A型血能否自然转变为AB型血”等问题,仍需结合生物学原理与临床实践进行深入探讨。本文将从遗传学基础、医学干预手段、技术挑战与争议等方面展开分析,揭示血型转换的复杂性与可能性。

一、血型转换的遗传学基础

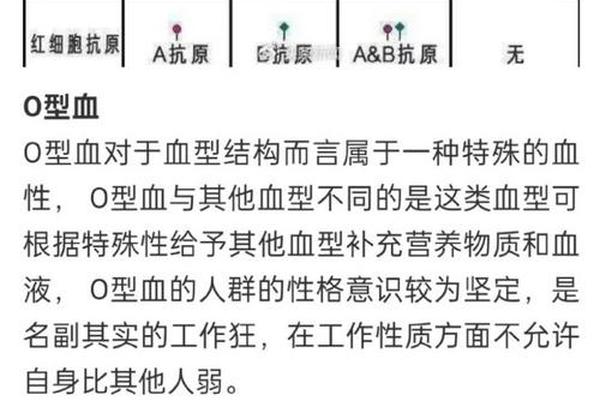

血型由红细胞表面的抗原决定,A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血同时表达两种抗原,而O型血则缺乏这两种抗原。遗传学研究表明,个体的ABO血型由9号染色体上的等位基因控制,A型血的基因型为AA或AO,B型血为BB或BO,AB型血为AB,O型血为OO。从遗传学角度看,A型血无法通过自然突变或重组转变为B型或AB型血,因为基因型的改变需要引入B等位基因,这在自然条件下几乎不可能发生。

某些特殊病理状态可能导致血型抗原的暂时性变化。例如,肠道疾病或恶性肿瘤可能通过分泌类B抗原物质,使A型血在检测中呈现AB型特征,但这种改变属于抗原表达的干扰,并非基因层面的真实转换。移植后,若供体为AB型血,患者的血型会随造血干细胞更新而永久改变为AB型,但这种医学干预属于被动接受供体基因型,而非主动的“血型增重”。

二、酶工程技术的突破与局限

近年来,科学家从肠道微生物中提取的酶为血型转换提供了新思路。嗜黏蛋白阿克曼菌分泌的酶组合可高效去除A、B抗原,将血型转换为O型。这项技术的关键在于“抗原消除”而非“抗原添加”,因此目前仅能实现向O型血的单向转换。若要实现A型向B型或AB型的转换,需突破两大技术瓶颈:一是合成B抗原所需的半乳糖转移酶活性;二是确保新抗原的稳定表达且不引发免疫排斥。

东南大学团队的研究展示了另一种可能:通过工程化融合蛋白催化A抗原的脱乙酰基反应,可将A型血高效转化为O型。但这类技术尚未涉及B抗原的生成。加拿大拉特纳实验室曾尝试利用酶修饰器官血型,但目标仍是将器官转换为O型以提高移植兼容性。由此可见,当前酶技术的核心逻辑是创造“通用血型”,而非跨类型转换。

三、医学干预的可行路径

在临床实践中,唯一能彻底改变血型的方法是造血干细胞移植。例如,A型血患者接受AB型供体的移植后,其造血系统将完全被供体细胞取代,最终血型转变为AB型。这种手术风险极高,仅适用于白血病等危及生命的疾病,且需长期使用免疫抑制剂以防止移植物抗宿主病。

另一种探索方向是基因编辑技术。理论上,通过CRISPR-Cas9等工具修改红细胞前体细胞的ABO基因,可使A型细胞表达B抗原。2025年剑桥大学的研究虽未直接涉及血型转换,但其利用分子剪刀酶修饰肾脏血型的成果表明,靶向糖基转移酶的基因调控具有可行性。基因编辑的安全性问题(如脱靶效应)仍需进一步验证。

四、争议与社会影响

血型转换技术的应用需权衡医学价值与风险。若未来实现A型向B型的主动转换,可能引发血液供应链的混乱。例如,人为增加B型血供应可能导致ABO血型比例失衡,反而加剧特定血型短缺。非医疗目的的血型修改可能被滥用,如逃避法医鉴定或满足迷信需求,这需要立法机构提前制定监管框架。

从公共卫生视角看,开发通用血型仍是更优解。丹麦技术大学的研究显示,O型血的转化效率已达99%,且兼容性风险显著降低。相比之下,追求A→B或A→AB的转换不仅技术难度更高,其临床必要性也存疑——AB型血仅占全球人口的5%,且作为“万能受血者”的医疗价值有限。

五、未来研究方向与挑战

未来研究可聚焦于以下领域:一是探索新型酶或微生物资源,例如从分解B抗原的细菌中提取逆向合成酶,实现B抗原的体外合成;二是利用类器官模型模拟血型转换过程,减少对人体试验的依赖;三是开发双功能酶系统,同时清除A抗原并添加B抗原,但需解决抗原空间竞争问题。血型转换后的长期稳定性、红细胞寿命变化及免疫耐受机制等基础科学问题仍需深入探究。

血型的转换既是科学难题,也是命题。当前技术已能通过酶法将A/B型血高效转化为O型,但A→B或A→AB的主动转换仍缺乏可行方案。基因编辑与干细胞移植虽具理论可能性,但其风险与成本限制了临床应用。未来研究应优先完善通用血型技术,同时探索多抗原调控机制,例如通过糖基化工程实现红细胞表面抗原的定制化修饰。在层面,需建立全球共识框架,确保血型转换技术的应用服务于医疗公平,而非成为新的社会分化工具。