人类ABO血型系统的遗传规律由基因显隐性法则和等位基因组合决定。A型血和B型血的基因表达遵循显性遗传特征,而O型血为隐性基因表达。具体而言,A型血的基因型可能是AA或AO,B型血的基因型为BB或BO,父母各传递一个等位基因给子代。例如,当A型血女性(基因型可能为AA或AO)与B型血男性(基因型可能为BB或BO)结合时,孩子的血型可能涵盖A、B、AB或O型,具体概率取决于父母隐性基因的存在。

从分子机制来看,A抗原由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,B抗原则由半乳糖转移酶决定。若父母携带O型隐性基因(如AO或BO基因型),子代可能通过基因重组继承两个隐性O基因,从而表现为O型血。这种遗传多样性解释了为何传统认知中“父母非O型血”的家庭仍可能生育O型血子女。

二、子代血型的概率分布

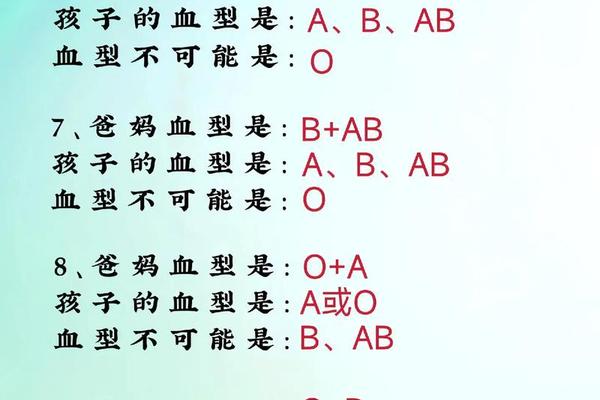

根据血型遗传规律表,A型血与B型血父母的子代血型存在四种可能性。若父母基因型分别为AO和BO(即携带隐性O基因),子代的血型概率为:A型25%、B型25%、AB型25%、O型25%。例如,当母亲为AO型,父亲为BO型时,基因组合可能形成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。

值得注意的是,若父母中一方为纯合型(如AA或BB),概率分布将显著改变。例如,母亲为AA型(纯合显性),父亲为BB型(纯合显性),则所有子代均为AB型血;若父母中一方为纯合型,另一方为杂合型(如AA与BO),子代可能为AB型(50%)或A型(50%)。这种复杂性表明,单纯通过父母表型推测子代血型存在局限性,需结合基因检测才能精准判断。

三、血型与健康风险的关联

研究表明,不同血型与疾病易感性存在统计学关联。A型血人群因血液黏稠度较高,心血管疾病风险相对增加;B型血则与肺部疾病(如肺结核)的发病率相关。对于A型与B型血父母所生的AB型子代,其免疫系统可能整合双亲的抗原特征,但临床数据显示AB型人群的精神分裂症患病率略高于其他血型。

O型血子代虽具有更强的抗感染能力,但其凝血功能较弱,皮肤溃疡风险较高。血型与癌症的关系尚存争议:部分研究认为O型血患癌率最低,但环境、遗传等多因素叠加可能削弱血型的独立影响。这些发现提示,血型可作为健康管理的参考指标,而非绝对预测工具。

四、社会认知与亲子关系验证

传统观念中,血型常被误认为亲子鉴定的金标准,导致部分家庭因血型不符产生信任危机。例如,A型与B型父母若生育O型子女,可能引发对遗传规律的误解。实际上,ABO血型系统的亲子判定准确率约为95%,仍有5%的例外情况需通过DNA检测确认。

现代医学强调,血型遗传规律仅反映概率分布,罕见基因突变(如顺式AB型)或孟买血型等特殊案例可能打破常规模式。当血型不符预期时,应优先考虑医学检测而非主观臆断,以避免家庭关系因认知偏差受损。

五、未来研究方向与建议

当前研究多聚焦于血型与疾病的宏观关联,未来需深入探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制。例如,AB型血人群的抗原组合是否影响器官移植排斥反应,或特定血型对疫苗效力的调节作用。建立区域性血型基因数据库,将有助于提高遗传咨询的精准度,尤其是在罕见血型家庭的生育规划中发挥关键作用。

对于普通家庭,建议在孕前通过基因检测明确双方血型基因型,结合遗传咨询预判子代血型分布。若出现血型矛盾,应采用STR分型等DNA技术进行验证,避免依赖单一血型指标。

总结

A型与B型血父母的子代血型呈现多样性特征,其遗传机制遵循孟德尔定律,但受基因显隐性和重组概率影响。从健康管理角度看,血型可作为疾病预防的辅助参考,但需结合个体化医学评估。社会层面应加强血型科学知识的普及,减少因认知局限导致的家庭矛盾。未来研究需突破现有统计关联,深入揭示血型抗原的分子作用路径,为精准医学提供更坚实的理论基础。