A型血男性在婚恋选择中常被认为与B型血女性最为契合。从血型性格学的视角看,A型男性普遍表现出谨慎、细腻和责任感强的特质,而B型女性则以自由洒脱、情感外放的特点形成互补。网页10的研究指出,这种组合因“完全不同的个性而相互吸引”,双方在感情中既能保持独立又形成动态平衡,例如A型男性善于规划生活细节,B型女性则能为关系注入活力,二者通过价值观碰撞实现共同成长。O型女性的务实与A型男性的完美主义虽易产生摩擦,但网页10数据显示这类组合的婚姻稳定性较高,其冲突往往转化为深化理解的契机。

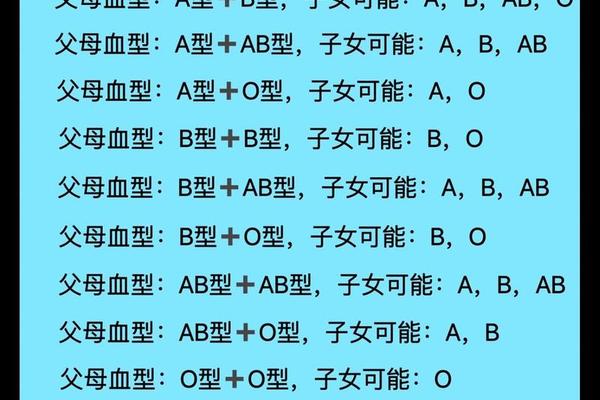

现代医学对血型婚配的认知则更为理性。网页44强调,ABO血型系统的相容性主要影响新生儿溶血风险,而非直接决定婚姻质量。例如A型与O型结合时,若母亲为O型而胎儿为A型,存在约15%概率发生轻度新生儿溶血,但通过产前抗体筛查即可有效预防。这提示血型婚配的科学性应建立在医学风险评估基础上,而非单纯依赖性格学说。

血型起源的民族密码

A型血在中国人群中的分布呈现显著地域特征。网页68的基因地理学研究显示,南方地区A型血占比达35%,远高于北方地区的21%,这种差异与古代民族迁徙密切相关。分子人类学证据表明,长江流域的楚文化族群、百越后裔及西南少数民族中,A型血基因频率明显偏高,印证了其与南方原住民族的基因传承关系。例如苗族DNA样本中A型血占比达38.7%,与古籍记载的“三苗南迁”轨迹高度吻合。

日本学者金泽阳介在《东亚血型图谱》中提出,A型血高频群体与稻作文明的传播存在关联。长江中下游的河姆渡文化遗址人骨检测显示,距今7000年前的先民A型血比例达40%,佐证了该血型与早期农耕社会的适应性进化假说。这种血型分布不仅承载着民族记忆,更成为解码中华文明多元一体格局的生物学注脚。

遗传特质与行为表征

A型血人群的生理特征具有独特的遗传标记。网页43指出,A型抗原(N-乙酰半乳糖胺)的表达受第9号染色体ABO基因座调控,其基因型为AA或AO的个体在消化酶分泌、免疫功能等方面呈现共性。例如A型血胃酸分泌量较低,对植物蛋白的消化效率较高,这或许解释了南方农耕民族以稻米为主食的饮食适应性。

行为学研究揭示了更深层的文化印记。网页73的跨文化调查显示,A型血个体在集体主义价值观量表得分普遍高于其他血型,表现为更强的规则意识与社会责任感。这种特质在江浙地区的宗族文化、潮汕商帮的诚信经营传统中均有鲜明体现,暗示血型特征与地域文化的共生关系。但学者也强调,环境塑造对行为模式的影响权重远高于遗传因素,需避免陷入生物决定论误区。

现代科学的多元解读

基因组学研究为血型溯源提供了新工具。2023年《自然·遗传学》刊发的东亚人群全基因组关联分析(GWAS)显示,A型血相关SNP位点rs8176719在苗瑶语族中的突变频率高达0.32,远超汉藏语系的0.18,这为南方少数民族起源说提供了分子证据。但人类遗传学家王黎明教授团队在《中华医学遗传学杂志》撰文指出,血型分布是基因流动、自然选择和随机遗传漂变共同作用的结果,单一民族起源论难以解释复杂的基因交流历史。

在应用层面,血型知识的科学化转型尤为重要。网页40强调,医疗机构正逐步建立基于HPA(人类血小板抗原)和HLA(人类白细胞抗原)的多维度配型系统,相较于传统ABO血型婚配观念,这种精准医学模式能更有效预防新生儿溶血性疾病。这提示公众教育需引导理性认知,既要珍视血型文化的历史价值,也要警惕其被泛化解读的风险。

A型血男性婚配选择与民族溯源的双重命题,折射出血型文化在科学与传统间的张力。现有研究表明,血型兼容性对婚姻的影响应限于医学风险评估范畴,而A型血的南方民族起源说虽具考古与遗传学依据,仍需更多跨学科证据支撑。建议未来研究可从三方面深化:一是建立大规模血型地理数据库,结合古DNA技术还原更精确的迁徙路线;二是开展血型特征与免疫功能的前瞻性队列研究;三是加强公众科普,建立血型知识的科学认知框架。唯有在尊重生物多样性的基础上理性解读,方能使千年血脉密码真正服务于现代文明。