在人类医学史上,1900年奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳首次揭示的ABO血型系统,不仅解开了输血反应的世纪之谜,更开启了人类对血液遗传密码的探索。这一发现通过红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应,将血液划分为A、B、AB、O四大类型,其划分依据源自对生命分子本质的深刻洞察。从最初的实验观察,到现代分子遗传学的解析,ABO血型系统的科学内涵持续拓展,成为连接基础医学与临床实践的重要纽带。

一、发现历程:从输血悲剧到科学突破

在19世纪,输血治疗因频发的致命反应被视为医学禁区。英国医生詹姆斯·布伦德尔虽通过异种输血失败案例意识到物种特异性,但直到兰德施泰纳系统性研究健康人血液交叉反应,才揭示出人类血液内部的天然屏障。他将22名实验对象的红细胞与血清交叉混合,观察到凝集现象的规律性分布,最终归纳出A、B、O三种基础类型,其学生随后补充发现AB型,形成完整的分类体系。

这一发现彻底改变了临床实践。兰德施泰纳发现,当A型血清遇到B型红细胞时,抗B抗体引发凝集反应,而O型红细胞因缺乏A、B抗原成为“万能供体”。这种抗原-抗体的锁钥关系,解释了此前输血失败的根本原因:免疫系统将异型红细胞识别为入侵者并发动攻击。该理论使输血成功率从不足30%提升至90%以上,仅二战期间就挽救了数百万士兵生命。

二、分子本质:糖链末端的生命密码

ABO抗原的本质是红细胞膜表面的鞘糖脂分子。1960年代,瓦特金斯团队通过生化分析揭示,A、B抗原共享由β-半乳糖、N-乙酰葡萄糖胺和岩藻糖构成的核心结构,差异仅在于末端糖基:A型连接N-乙酰半乳糖胺,B型连接半乳糖,O型则缺失该修饰。这种微小的化学修饰差异,却决定着免疫系统的识别与排斥反应。

基因层面,ABO血型由9号染色体上的等位基因调控。A基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,B基因编码α-1,3-半乳糖转移酶,而O基因因第6外显子碱基缺失导致酶失活。H抗原作为前体物质,其形成受19号染色体FUT1基因控制,这解释了孟买血型(hh表型)中ABO抗原无法表达的特殊现象。这种多基因协同作用机制,为血型遗传研究提供了分子基础。

三、遗传规律:从亲子鉴定到种群演化

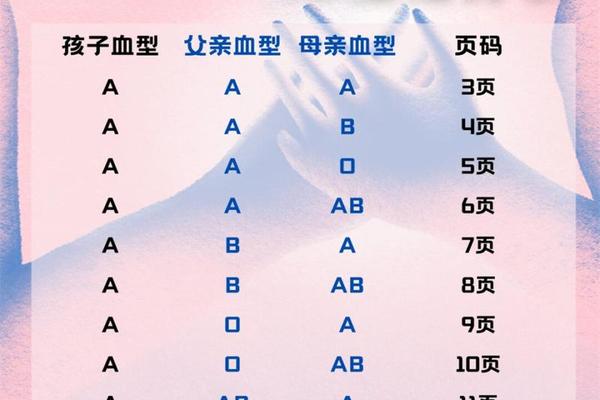

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合可预测子代可能类型。例如O型与AB型父母只能产生A或B型后代,而AB型与AB型结合时,子代出现O型的概率为零。这种规律性被法医学广泛应用于亲子关系排除,当结合MN、Rh等系统时可实现更高准确度。2015年日本学者通过古DNA分析发现,尼安德特人已具备完整的ABO多态性,推翻了“原始人类均为O型”的假说。

种群分布研究显示,ABO血型具有显著地域特征。美洲土著O型占比达90%,而中欧地区A型占40%,这可能与病原选择压力相关:O型个体对霍乱抵抗力较强,而A型对天花更易感。2021年对尼安德特人基因组的研究更发现其携带现代人已丢失的Rh等位基因,暗示血型进化与古人类迁徙、杂交存在复杂关联。

四、临床价值:超越输血的安全网络

现代输血医学建立于ABO配型基础上,但“万能供体”概念已被修正。尽管O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中的抗A、抗B抗体在大量输血时仍可能引发溶血反应,因此临床强调同型输注原则。交叉配血实验通过主侧(供者红细胞与受者血清)和次侧(供者血清与受者红细胞)双重验证,将输血风险降至0.03%以下。

在器官移植领域,供受体ABO相容性直接决定移植物存活。肝移植中ABO不相容会导致超急性排斥,而新型免疫吸附技术可通过清除血型抗体实现跨血型移植。ABO抗原表达于血管内皮、血小板等组织,研究发现A型人群静脉血栓风险较O型高20%,而O型孕妇更易发先兆子痫。这些发现推动了个体化医疗方案的制定。

五、未来展望:解码未尽的奥秘

尽管ABO系统已被研究逾百年,仍存在诸多未解之谜。例如AB亚型的分子机制尚未完全阐明,A2型因转移酶活性差异导致抗原弱表达,这给精准血型检测带来挑战。2023年单细胞测序技术揭示,同一个体不同造血干细胞的ABO基因表达存在异质性,这可能改写传统血型定型理论。

在进化医学领域,血型与传染病的交互作用成为研究热点。新冠病毒研究显示,O型个体感染风险较其他血型低12-18%,而A型与重症率正相关,可能与血型抗原介导病毒吸附有关。未来研究需整合基因组学、蛋白质组学手段,解析血型在多系统疾病中的调控网络,为精准预防提供新靶点。

ABO血型系统的发现史,是人类不断驯服生命奥秘的缩影。从最初的凝集现象观察,到分子机制的深度解析,这一领域持续推动着医学进步。在基因编辑技术日臻成熟的今天,科学家已能在体外诱导多能干细胞表达特定血型抗原,这为人工血液制备和罕见血型供应带来曙光。正如兰德施泰纳在诺贝尔奖演讲中所说:“血液中的密码,终将指引我们揭开生命最深邃的奥秘。”未来,ABO血型研究将继续在移植免疫、疾病防控、人类进化等领域绽放科学之光。