从遗传到文化:解析AO血型孩子的生物学特性与A型血的“贵族”标签

在人类对血型系统的探索中,ABO血型因其广泛的社会认知和医学应用而备受关注。其中,A型血常被称为“贵族血”,这一称呼背后既蕴含历史文化的印记,也涉及健康与性格的社会想象;而AO血型孩子的遗传规律则从生物学角度揭示了血型传递的奥秘。本文将从遗传机制、历史渊源、性格特征、健康关联及文化争议等多维度,深入探讨这两个主题的科学本质与社会意义。

一、AO血型孩子的遗传规律

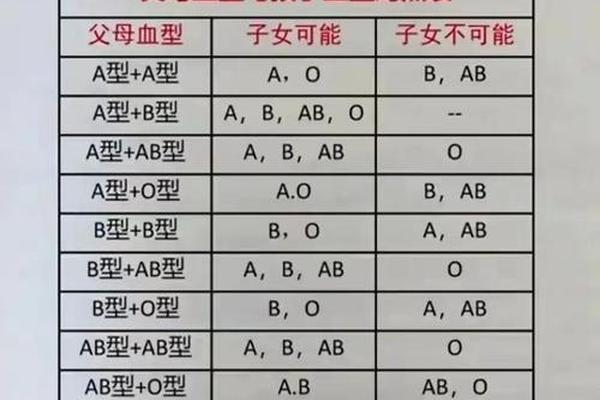

AO血型孩子的血型由父母的基因组合决定。根据ABO血型系统的遗传规则,A型血的基因型可能是纯合型(AA)或杂合型(AO),而O型血则表现为隐性纯合(OO)。若父母一方为A型(AO基因型)、另一方为O型(OO基因型),子女的血型将有50%概率为A型(AO基因型),50%概率为O型(OO基因型)。这一规律源于孟德尔遗传学中的显隐性关系:A抗原由显性基因控制,而O型为隐性表达。

值得注意的是,血型遗传并非孤立存在。例如,若父母中一方为纯合A型(AA),则所有子女均为A型(AO基因型)。这种遗传特性在法医学和亲子鉴定中曾发挥重要作用,但随着DNA检测技术的发展,其应用逐渐被更精确的基因分析取代。尽管如此,ABO血型系统作为人类最早发现的遗传标记之一,其简洁的遗传逻辑仍具有科普价值。

二、A型血的“贵族”标签溯源

历史与贵族血统的关联

A型血被称为“贵族血”的说法主要源于欧洲贵族家族的基因分布。研究表明,英国皇室自13世纪以来多数成员为A型血,西班牙哈布斯堡王朝亦以A型血为主。这种高比例可能与贵族内部通婚有关:封闭的基因池导致特定血型高频出现,而A型血因历史偶然性成为欧洲上层社会的遗传标志。这一现象更多是历史选择的结果,而非血型本身具有“优越性”。

社会认知的构建

20世纪初,日本兴起的“血液性格学说”进一步强化了A型血的特殊地位。该理论认为A型血人群具有严谨、责任感强等特质,符合传统社会对精英阶层的期待。尽管缺乏科学依据,此类文化观念通过媒体传播,逐渐形成社会共识。例如,日本企业招聘时曾偏好A型血应聘者,认为其更适合团队协作。

三、A型血的健康优势与争议

医学视角下的健康特征

研究显示,A型血人群对某些疾病表现出独特倾向。例如,其胃酸分泌较少,消化系统更适应素食结构,但肉类摄入易导致脂肪堆积。A型血对疟疾、胃癌等疾病的抵抗力较强,可能与红细胞表面抗原的免疫特性相关。A型血患冠心病和卵巢癌的风险也略高于其他血型,提示血型与健康的关联具有复杂性。

“贵族血”标签的科学性质疑

从流行病学数据看,A型血并非稀有血型,全球占比约30%-40%,在东亚和欧洲部分地区甚至超过50%。相比之下,AB型血仅占全球人口的7%-9%,却被部分文化视为更稀有的“贵族血”。可见,“贵族”之称更多是文化建构的产物,而非基于生物学稀缺性。科学家强调,血型无优劣之分,其健康影响需结合环境、生活方式等综合评估。

四、文化多样性与血型认知差异

东西方观念的碰撞

在欧洲,A型血的“贵族”标签与王室血统绑定;而在日本,A型血被赋予内向、完美主义的性格特征。这种差异反映出血型文化的地域性:西方侧重历史遗传,东方则偏向性格归类。有趣的是,韩国曾将A型血与“美学品味”关联,进一步扩展了其文化内涵。

科学祛魅与公众教育

尽管血型性格学说在东亚广为流行,学术界普遍持批判态度。例如,一项针对10万人的研究发现,血型与性格无显著相关性。世界卫生组织亦明确反对将血型作为职业或婚恋选择的依据。当前,科学界呼吁加强公众教育,以纠正血型决定论的认知偏差。

A型血的“贵族”标签是历史偶然性与文化想象共同作用的产物,其背后既有欧洲贵族基因分布的客观事实,也掺杂了社会对特定性格特质的推崇。而AO血型孩子的遗传规律则揭示了ABO系统的生物学本质,彰显了孟德尔遗传学的简洁之美。未来研究需进一步探索血型与疾病的分子机制,例如A型血抗原在免疫调控中的具体作用。跨文化比较研究可深入解析血型观念的社会建构过程。

在科学普及层面,应强调血型无高低贵贱之分,避免标签化认知对个体发展的限制。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳发现血型的初衷——为医学服务而非划分人群,血型研究的终极目标应是促进人类健康与社会平等。