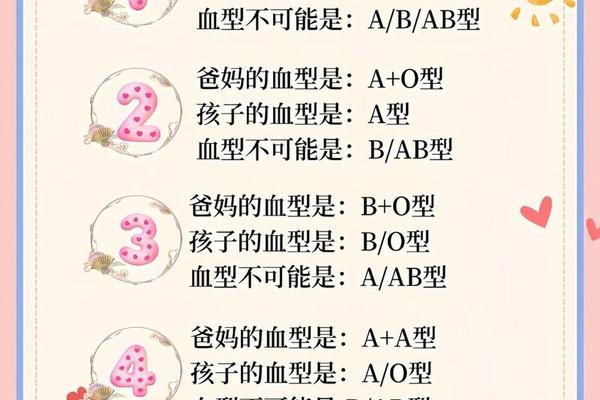

血型作为人类遗传的重要标记,其传递规律遵循孟德尔遗传定律。在ABO血型系统中,A型血个体的基因型可能为AA或AO,当父母双方均为A型血时,其子女的血型可能为A型或O型,而“双A宝宝”特指父母均为A型且子女也为A型的情况。根据血型亲子鉴定对照表,父母血型组合为A+A时,子女可能出现的血型为A或O,排除B和AB型的可能性。

从分子机制看,A抗原的形成由A基因控制,而O型为隐性基因。若父母双方均携带AO杂合基因型,理论上子女有25%概率继承两个O基因而表现为O型血;若父母一方为AA纯合型,则子女必然携带至少一个A基因,血型为A型。值得注意的是,临床实践中存在极少数例外,例如顺式AB型(CisAB)等罕见变异,其基因型可能打破常规遗传规律,导致血型与父母不符。

二、血型对照表的应用价值与科学局限性

血型亲子鉴定对照表作为基础遗传学工具,为家庭提供了初步判断亲子关系的参考框架。例如,父母均为O型时,子女必为O型;而A型与B型父母的组合可能诞下所有血型的后代。这种规律性在常规医疗场景(如新生儿溶血症风险评估)和大众科普教育中具有实用价值,尤其是O型血母亲与非O型血婴儿的溶血风险提示。

对照表的局限性同样显著。它仅适用于ABO系统,未涵盖Rh、MNSSU等43个已知血型系统的复杂交互。基因突变、嵌合体现象或罕见亚型(如孟买型、CisAB型)可能造成表型与遗传规律不符。例如,2024年报道的案例显示,父母为AB型与O型,子女却为AB型,后经基因检测发现父亲携带顺式AB突变基因。对照表只能作为辅助工具,无法替代DNA检测的权威性。

三、现代亲子鉴定的技术演进与挑战

随着分子生物学的发展,DNA检测已成为亲子鉴定的“金标准”。通过分析STR(短串联重复序列)或SNP(单核苷酸多态性)位点,其准确率可达99.99%以上。相比之下,传统血型鉴定仅能排除部分非亲子关系(如AB型父母无法生出O型子女),但无法确认生物学亲缘。

技术的进步也带来反思。一方面,DNA检测的普及使家庭关系更透明,例如帮助解决遗产纠纷或跨国领养身份确认;隐私泄露、数据安全及心理冲击等问题逐渐凸显。2018年全球首例“基因编辑婴儿”事件更引发对基因技术滥用的担忧。科学界呼吁建立严格的审查机制,平衡技术创新与社会责任。

四、社会认知误区与科学教育的必要性

公众对血型遗传的认知仍存在显著误区。例如,电视剧中“滴血认亲”情节被证实缺乏科学依据——血液相溶仅反映血型兼容性,与亲缘无关。“O型万能供血者”“AB型万能受血者”等过时观念仍广泛流传,而现代输血医学强调同型输血原则,避免免疫性溶血反应。

教育滞后还体现在对罕见血型的认知不足。中国约41%人口为O型血,而Rh阴性血仅占0.3%-0.5%,CisAB型更罕见至58万分之一。加强血型知识普及,不仅能减少家庭矛盾(如误判非亲生引发的信任危机),还能推动稀有血型库建设,挽救生命。

血型双A宝宝的遗传规律揭示了生命科学的精确性与复杂性,而血型对照表作为传统工具,在简化认知的同时也暴露出科学边界的模糊性。未来研究需聚焦三方面:一是开发快速检测罕见血型亚型的技术,降低临床误判风险;二是完善基因数据库,提升亲子鉴定的效率与准确性;三是加强公众科普,消除认知鸿沟,促进技术应用与社会的和谐发展。

血型不仅是生命的密码,更是连接个体与家族、科学与社会的纽带。唯有尊重遗传多样性,拥抱技术理性,才能让现代医学真正服务于人类福祉。