在婚恋匹配的众多考量因素中,血型这一生物学特征常被赋予超出医学范畴的社会意义。当B型女性与A型男性的组合成为讨论焦点时,科学的遗传规律、医学风险与民间文化认知之间往往形成复杂交织。本文将从基因遗传、性格互动、生育健康及社会文化四个维度,系统解析这一组合的适配性。

一、遗传兼容性解析

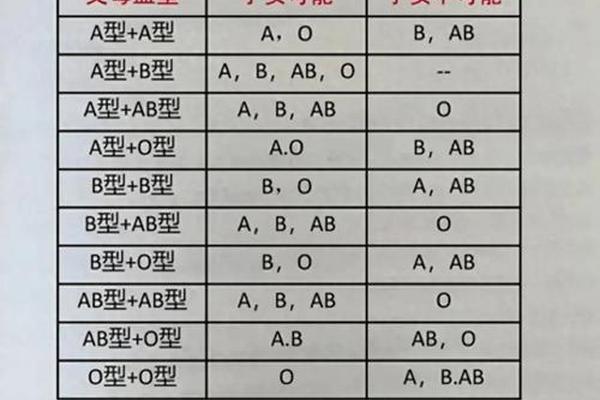

从生物学角度,B型(基因型为BB或Bi)与A型(基因型为AA或Ai)的血型组合,其子代可能呈现AB型(25%)、A型(25%)、B型(25%)或O型(25%)的血型分布。这种遗传多样性源于ABO血型系统中IA、IB基因的显性特征与i基因的隐性规律,例如当父亲携带Ai基因型而母亲为Bi时,i基因的随机分配可能催生意外的O型后代。

值得注意的是,基因突变可能打破常规遗传认知。研究显示,约17万分之一至58万分之一的概率会出现顺式AB型现象,即A、B抗原基因同时存在于同一条染色体。这意味着即便父母分别为A型和B型,仍存在极小概率诞生AB型子女,这种特殊案例曾引发亲子关系误判的社会事件。血型遗传的复杂性提示着婚配双方需建立科学认知。

二、性格互动模式探讨

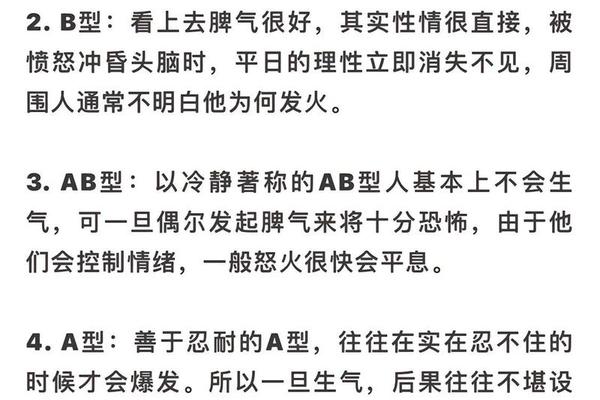

民间血型性格学说将B型人格描绘为自由奔放的"自然之子",而A型则被定义为恪守原则的"秩序维护者"。这种差异化的性格标签,在实际相处中可能形成互补:B型的灵动创意可激发A型的思维突破,而A型的严谨规划能帮助B型提升执行力。日本学者古川竹二提出的血型人格理论虽缺乏实证支撑,却在东亚社会形成广泛文化认同。

然而神经科学研究表明,性格形成受多巴胺受体基因、5-羟色胺转运体等多达56个基因位点影响,远非单一血型系统可解释。双生子研究证实遗传因素对性格影响度约为40%-60%,其余由环境塑造。这意味着血型性格论更多是社会认知的投射,婚恋适配性更取决于个体的价值观磨合与沟通模式。

三、生育健康风险管理

医学数据显示,当B型女性孕育A型胎儿时,母体血浆中的抗A抗体可能通过胎盘引发ABO溶血,发生概率约为15%-20%。这与O型母体(抗A、抗B抗体共存)的28%溶血率相比风险较低,但仍需孕期16、28、36周进行抗体效价监测。临床案例显示,及时的光疗干预可使90%的新生儿溶血得到有效控制。

值得注意的是,Rh阴性(熊猫血)的稀有血型组合需特别关注。若B型女性为Rh阴性,A型男性为Rh阳性,二胎孕育时可能发生严重的Rh溶血反应,此类情况需在初孕72小时内注射抗D免疫球蛋白进行预防。因此婚前血型筛查不仅是医学建议,更是生育安全的重要保障。

四、社会文化视角审视

在东亚婚恋市场中,血型匹配度常被赋予神秘色彩。某婚介机构调研显示,34%的受访者认为血型影响婚姻质量,其中A型与B型的组合关注度最高。这种社会现象源于20世纪《热血格斗》等流行文化对血型标签的强化,使"猫狗关系"(A型原则性与B型随性化)成为特定组合的刻板印象。

但社会学研究揭示了更深层动因:在快速变迁的现代社会中,血型作为易获取的生物学标记,成为简化人际认知的心理工具。其实质是通过可量化的符号系统,缓解婚恋选择中的不确定性焦虑。值得关注的是,年轻群体正形成理性认知转向,某代际调研显示95后对血型婚配说的认同度较80后下降22%。

B型女性与A型男性的婚配组合,在医学层面上可通过科学管理规避健康风险,在社会学维度需破除文化迷思回归理性认知。基因的多样性编码着生命的神秘,而婚姻的本质终究是两颗心灵的共鸣。建议婚恋双方建立包含血型筛查、遗传咨询的完整健康管理方案,同时超越生物决定论局限,在相互理解中构建情感纽带。未来研究可深入探索血型抗原对免疫相容性的影响,以及文化符号如何参与现代婚恋认知建构。