ABO血型系统自1900年被发现以来,始终与人类健康研究紧密相连。近年关于A型血“危险”的讨论逐渐兴起,既有基于大规模流行病学的数据支持,也存在民间对血型与性格配对的过度解读。这种争议背后,反映了科学认知与传统文化观念的碰撞。

从医学角度看,多项研究揭示了A型血与特定疾病的相关性。美国马里兰大学对60万人的荟萃分析发现,A型血人群早发性中风风险比其他血型高16%。其机制可能与A型血人群凝血因子活性较高有关,导致血栓形成倾向增加。上海交通大学一项长达25年的追踪研究则显示,A型血人群胃癌、结直肠癌发生率显著高于其他血型,可能与消化道黏膜的抗原特性影响致病菌定植相关。这些发现虽未证明因果关系,但提示A型血人群需加强相关疾病筛查。

在免疫特征层面,A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体的特性带来双重影响。输血医学领域,A型血理论上可安全输注给同型患者,但现实中仍需交叉配血试验。网页14明确指出,即使ABO血型相同,其他血型系统(如Rh、Kell)的不匹配仍可能引发溶血反应。而器官移植领域更凸显其复杂性,如网页43记载的A型血尿毒症患者无法接受O型供肾案例,显示跨血型移植的高排斥风险。

二、血型配对的科学认知

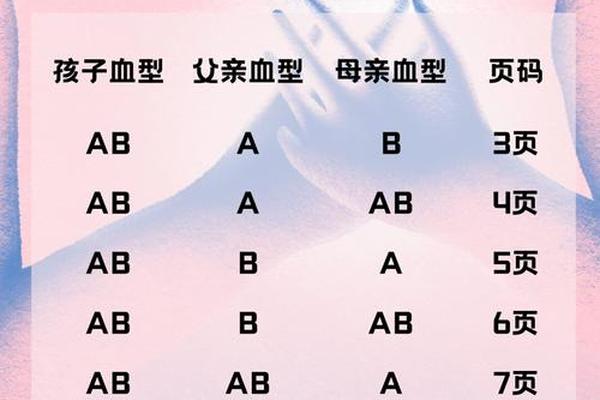

关于A型血之间的婚配适宜性,科学界存在多维度的解读。遗传学角度,两个A型血(基因型AA或AO)结合时,子女血型可能出现A型或O型,不存在传统认知中的“血型冲突”。但某些特殊情况下,如母婴Rh血型不合引发的溶血病,仍需通过产前监测干预,这与ABO血型无直接关联。

性格配对理论则呈现更大争议。日本学者提出的“血型性格论”认为,A型血个体谨慎细致的特性可能导致亲密关系中的控制倾向。网页61通过社会学观察指出,两个A型血伴侣在决策时易出现“双强对峙”,但同时也肯定其共同营造有序生活的能力。值得注意的是,这类研究多基于小样本调查,尚未得到神经生物学证据支持。现代心理学更强调,人格形成受基因、环境、教育等多因素影响,单一血型决定论缺乏科学依据。

三、输血安全的核心机制

A型血的“危险”标签在临床输血中具有特殊含义。虽然理论上A型可接受A型和O型血液,但网页16强调,输血前必须完成抗体筛查和交叉配血试验。这是因为除ABO系统外,还有35个血型系统的300余种抗原可能引发免疫反应。例如Kidd血型抗体引发的迟发性溶血反应,可能在输血3周后才显现,造成血红蛋白尿和肾衰竭。

近年医疗技术进步正在突破传统限制。网页46记录的跨血型肾移植案例显示,通过血浆置换将受者抗体滴度从1:256降至1:4,成功实现AB型供肾移植给O型患儿。更前沿的研究如网页48所述,科学家利用FpGalNAc脱乙酰酶清除器官血管内皮A抗原,使跨血型移植成为可能。这些突破预示着未来血型兼容性问题可能通过生物工程手段解决。

四、未来研究方向展望

当前研究存在三个亟待深入的方向:首先需厘清A型血疾病关联性的分子机制,如2022年《科学转化医学》提出的A抗原与血管内皮功能障碍的相互作用;其次应开展跨文化血型认知研究,比较不同地区对A型血风险感知的差异及其社会影响;最后需完善精准输血体系,建立涵盖稀有血型的全国性造血干细胞库。

建议A型血人群采取理性健康管理:定期进行凝血功能、胃肠镜筛查;婚育前完成双方血型及抗体检测;破除对血型决定论的迷信,建立基于循证医学的健康观念。医疗系统则需推进血型科普教育,避免“危险血型”等标签造成的过度恐慌。

血型作为生命密码的特殊印记,既非命运判决书,也不是健康护身符。唯有以科学精神穿透认知迷雾,方能在医学进步与文化传承间找到平衡支点。