在人类遗传学中,血型是揭示亲子关系的重要线索之一。以ABO血型系统为例,其遗传规律遵循孟德尔定律,父母双方的血型组合可通过基因显隐性特征预测子女的可能血型。例如,A型血(基因型为AA或AO)与O型血(基因型为OO)结合时,子女的血型只能是A型或O型。尽管血型对照表为亲子关系提供了初步判断依据,但其局限性也显而易见——仅能排除部分不可能的血型组合,却无法作为确认亲缘关系的科学证据。本文将从遗传机制、实际应用、局限性及科学验证方法等角度,系统解析血型在亲子鉴定中的作用与边界。

遗传学基础与对照表逻辑

ABO血型系统的遗传规律基于A、B、O三个等位基因的显隐性关系。A和B为显性基因,O为隐性基因,因此A型血的基因型可能是AA或AO,B型血为BB或BO,而O型血只能是OO。当父母血型分别为A型与O型时,A型父/母可能传递A或O基因,而O型父/母只能传递O基因,子代血型因此被限定为A型(AO)或O型(OO)。

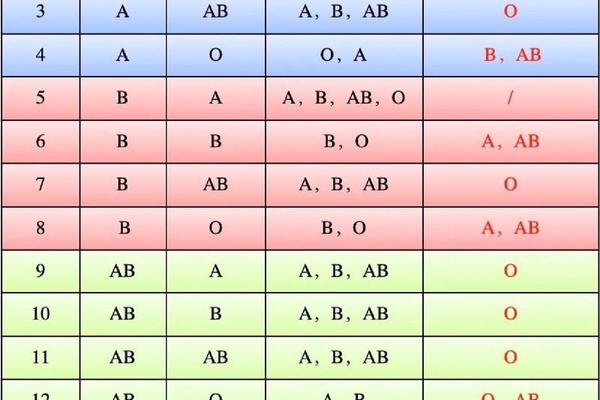

血型对照表的构建正是基于这一遗传逻辑。例如,A型与O型父母的组合下,子女不可能出现B或AB型血;若检测到此类血型,则可直接排除生物学亲子关系。类似地,AB型与O型父母的子女只能是A或B型,若出现AB或O型则需质疑血缘真实性。这种排除法在历史上曾被广泛使用,但其准确性高度依赖基因型的精确判断,而常规血型检测无法区分纯合子(AA/BB)与杂合子(AO/BO),导致部分潜在矛盾被掩盖。

实际应用中的典型案例

在临床实践中,血型对照表常用于快速筛查矛盾案例。例如,一对A型血父母若生育了B型血子女,可直接判定存在非生物学亲子关系。但这一结论的可靠性需排除基因突变、稀有血型系统干扰等可能性。例如,孟买血型(hh基因型)个体因缺乏H抗原,常规检测可能被误判为O型,但其携带的A或B基因仍可遗传给子代,导致血型结果“违背”常规规律。

另一典型案例是AB型与O型父母的组合。理论上,AB型(基因型AB)与O型(OO)的子女应为A型(AO)或B型(BO),但极少数携带cis-AB基因的个体可能将AB基因整体传递给子代,使子女出现AB型血。此类特殊案例揭示了血型对照表的条件依赖性——它仅在父母基因型符合常规显隐性规律时有效,而无法覆盖所有遗传变异。

科学局限与误差来源

血型对照表的根本局限在于其单一位点分析特性。ABO系统仅涉及第9号染色体上的单一基因位点,而人类基因组包含约2万个基因,亲子鉴定需综合多个位点数据以提高准确性。研究显示,仅依赖血型排除亲子关系的误差率可达15%-20%,尤其在父母血型为A型与B型时,子代可能出现的四种血型(A、B、AB、O)无法提供任何排除依据。

检测技术误差也影响结果可靠性。红细胞抗原弱表达、新生儿母体抗体干扰、白血病等疾病导致的抗原表达异常,均可能造成血型误判。例如,新生儿若从母体获得IgG血型抗体,可能暂时呈现与真实基因型不符的血型特征,需在6个月后复查确认。这些生物学变量使得血型对照表在实际应用中必须结合其他证据链。

DNA验证的不可替代性

现代亲子鉴定已从血型转向DNA分析。通过检测16-40个STR(短串联重复序列)位点,DNA鉴定的排除准确率可达100%,确认亲子关系的准确率超过99.99%。例如,STR位点D7S820的等位基因组合在无关个体间完全相同的概率低于1/10^16,这种高分辨率使DNA技术成为法律认可的黄金标准。

即使血型符合遗传规律,DNA检测仍可能揭示非亲生关系。统计表明,约5%的血型匹配案例经DNA鉴定后被推翻,主要源于第三方血型巧合或基因重组。例如,一名O型血男性与A型血女性的非亲生子女,仍有41%概率因血型随机匹配而逃避血型筛查(中国O型血人口占比41%)。血型仅能作为初级筛查工具,最终结论必须依赖DNA证据。

未来方向与考量

技术进步正在拓展血型分析的深度。三代测序可解析ABO基因的罕见变异,如cis-AB型、B(A)型等,使血型鉴定从表型迈向基因型层面。例如,通过纳米孔测序可识别ABO基因的第6、7外显子突变,准确区分常规血型与稀有亚型。这类技术有望提升血型对照表的精细化程度,但其成本与普及度仍是临床应用的主要障碍。

层面,血型信息的误用可能引发家庭危机。研究显示,约12%的夫妻因血型矛盾产生信任危机,其中半数案例最终被DNA证明为误判。医学界强调血型筛查必须配合遗传咨询,避免单一数据导致错误结论。未来研究需探索血型与其他生物标记(如HLA抗原、表观遗传特征)的联合分析模型,构建多维度亲子关系评估体系。

血型遗传规律为亲子关系提供了初步筛查路径,但其科学价值局限于排除非亲生场景。随着基因检测技术的普及,血型对照表的角色逐渐从“鉴定工具”转化为“预警指标”。在临床与司法实践中,任何血型矛盾案例均应通过DNA检测复核,同时需建立公众科普机制,纠正“血型决定论”的认知偏差。未来研究需进一步整合多组学数据,在提升检测精度的建立兼顾科学性与性的亲子关系评估范式。