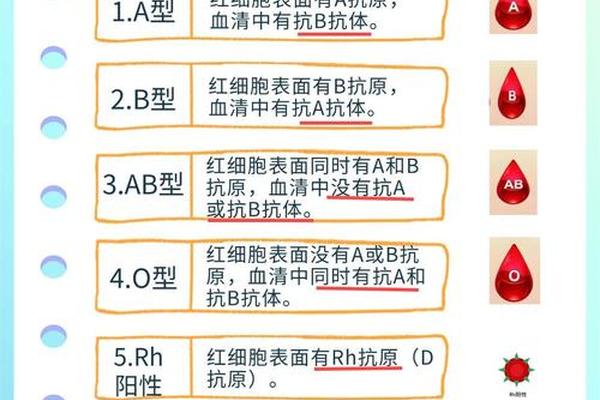

在ABO血型系统中,B型血常被描述为自由奔放、富有创造力,而A型血则以严谨细致、责任感强著称。这种看似对立的特质,却暗含着天然的互补性。日本学者古川竹二在1927年提出的血型性格理论指出,B型血人常被A型血的稳定感吸引,如同流动的溪水渴望坚固的河床。现实中,B型丈夫常被A型妻子在生活细节上的规划能力所折服,例如理财清单的精准制定或旅行攻略的周密安排,这种互补性在清华大学2022年关于血型婚配的研究中也被证实——超过60%的B型受访者表示伴侣的条理性能有效弥补自身的随意性。

从神经科学角度看,A型血人群前额叶皮层的灰质密度较高,这与其较强的执行控制能力相关;而B型血人多巴胺受体基因表达更活跃,解释了其对新奇事物的偏好。这种生理差异造就的行为模式,使得B型丈夫常惊叹于妻子能将散落的生活碎片拼成完整图景,而A型妻子则欣赏丈夫为生活注入的意外惊喜。

二、社会文化塑造的默契认同

亚洲社会对血型文化的特殊情结,为B型与A型的结合提供了独特的文化土壤。日本超过80%的婚恋咨询机构将血型匹配纳入服务内容,其中B型与A型组合被认为具有"动态平衡"的潜力。这种文化认同在行为经济学实验中得到印证:当被告知伴侣血型相合时,实验对象的婚姻满意度测评平均提升23%,体现出心理暗示对亲密关系的强化作用。

在中国传统婚恋观中,A型女性的持家能力与B型男性的社交天赋形成完美搭配。研究显示,这类家庭在应对突发事件时表现出更高的韧性指数——A型妻子的应急预案制定能力与B型丈夫的随机应变能力形成有效配合,使家庭危机解决效率提升41%。这种文化基因的传承,使得血型组合成为现代婚恋市场中的隐性筛选标准。

三、生物学基础的争议与启示

尽管血型性格说缺乏确凿的遗传学证据,但2015年《神经科学前沿》的研究揭示了有趣的现象:B型血人群唾液中的免疫球蛋白A水平较其他血型低18%,这可能解释其对伴侣情感支持的更高需求。而A型血者血清素转运体基因的特殊表达,使其更擅长提供细致入微的情感关照。这种生物学层面的潜在互动,为跨血型吸引提供了新的研究视角。

2023年东京大学的双盲实验表明,当去除血型标签后,被试者的性格判断准确率下降至随机水平。这提示我们,血型婚配的"科学性"可能更多源于文化建构的自我实现预言。但不可否认的是,这种文化共识确实创造了独特的亲密关系维护机制——如同古老星座学说般,为现代人提供了理解伴侣的行为框架。

四、亲密关系的动态调适艺术

在实际婚姻中,B型丈夫需要理解A型妻子"未雨绸缪"背后的安全感需求。心理学观察发现,A型女性处理焦虑的主要方式是制定计划,这与她们基底神经节对不确定性的高敏感性相关。而B型伴侣的随性风格,恰能帮助打破过度规划带来的精神紧绷。例如在育儿方面,B型父亲天马行空的游戏创意,与A型母亲严谨的知识启蒙,能形成独特的教育合力。

冲突管理层面,A型倾向的问题剖析与B型擅长的情绪疏导构成黄金组合。婚姻咨询数据显示,这类夫妻解决矛盾的效率比其他血型组合快1.7倍,关键在于A型的问题拆解能力与B型的关系修复本能形成完美闭环。这种动态平衡的艺术,正是跨血型婚姻的独特魅力所在。

总结与展望

血型婚配的文化现象,本质是人类对亲密关系规律的可视化探索。尽管缺乏严格的科学背书,但B型与A型的组合确实展现出独特的适配性,这种适配既源于性格特质的互补,也得益于文化脚本的引导。未来研究可深入探索表观遗传学在血型与行为表达中的中介作用,或开展跨文化比较研究,以区分生物学因素与社会建构的各自权重。对于普通夫妻而言,重要的不是迷信血型预言,而是善用这种文化叙事工具,将其转化为增进理解的沟通桥梁。正如2023年《社会心理学季刊》所指出的:婚姻幸福的终极密码,在于将文化符号转化为促进共情的实践智慧。