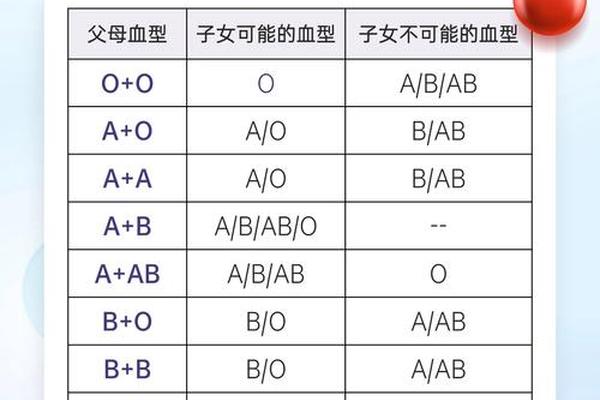

人类血型的遗传规律与基因表达机制,揭示了生命科学中显性与隐性基因的精密配合。当AB型血与A型血的父母结合时,孩子的血型可能为A型、B型或AB型,但绝不可能为O型。这一现象源于AB型血的基因型(IAIB)与A型血的基因型(IAIA或IAi)的组合:若A型血为显性纯合子(IAIA),其子代只能从父母处获得IA或IB基因,形成IAIA(A型)或IAIB(AB型);若A型血为杂合子(IAi),子代则可能继承IA、i或IB基因,从而形成IAIA(A型)、IAi(A型)或IBi(B型)。这种遗传的确定性,不仅为亲子关系鉴定提供生物学依据,也引出了AB型血被称为“贵族血”的独特社会文化现象。

AB型血的生物学特性

AB型血是ABO血型系统中唯一同时携带A、B抗原的血型。其基因型为IAIB,表现为共显性遗传,即A、B抗原在红细胞表面均充分表达。这种特殊性使AB型血在输血医学中被称为“普遍受血者”——其血浆中不含抗A或抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞输入。这一特性也暗含风险:若输入含有抗A或抗B抗体的血浆(如O型血浆),可能引发溶血反应。现代输血医学强调精准配型,而非简单依赖血型标签。

在基因表达层面,AB型血的稀有性进一步强化了其独特性。全球范围内AB型血仅占人口的5%-10%,中国更低至7%。这种稀缺性与显性基因的组合,使其成为遗传学研究的重要对象。例如,罕见的cis AB血型(A、B抗原由同一染色体编码)被发现时,其基因序列甚至被国际生物信息数据库收录,揭示了血型系统的复杂性远超传统认知。

“贵族血”称谓的多元解读

“贵族血”这一民间称谓的形成,既包含生物学依据,也映射社会文化心理。从医学视角看,AB型血人群的免疫特征具有双重性:部分研究表明其IgG抗体水平较高,对部分病毒(如诺如病毒)的抵抗力较强;但另一些研究指出,AB型血人群患心血管疾病、消化系统疾病的风险较其他血型更高。这种矛盾性提示,血型与健康的关联需结合多基因调控与环境因素综合分析,而非简单归因于单一血型特征。

文化层面,“贵族”标签的附着与历史语境密不可分。古代贵族阶层因医疗资源优越,其血型特征可能通过遗传被放大;而现代社会对稀缺性的崇拜,则强化了AB型血的神秘色彩。日本甚至将血型纳入职场筛选标准,认为AB型血人群兼具理性与创造力,这种刻板印象虽缺乏科学支撑,却深刻影响着社会认知。

争议与科学理性

尽管“贵族血”的称谓广为流传,科学界对其持审慎态度。血型遗传存在例外情况:cis AB型血与O型血结合时,子代可能出现AB型或O型,这打破了传统遗传规律。孟买血型等罕见亚型的存在,证明ABO系统仅是44个红细胞血型系统之一,过度强调单一系统的意义可能造成认知偏差。更重要的是,将血型与人格特质、社会地位关联,本质上是“生物决定论”的变体,忽视了后天环境与个体差异的影响。

对于亲子血型不符的案例,科学界建议采取多维验证:基因测序可检测H抗原缺失等特殊遗传现象;STR分型技术通过比对16个以上基因位点,能将亲子关系误判率降至万亿分之一。这些技术突破表明,血型仅是遗传信息的冰山一角,理性认知需建立在系统科学证据之上。

AB型血的遗传规律与“贵族”标签,折射出生物学规律与社会文化认知的交互作用。从父母血型推测子代可能性的过程,展现了显隐基因的精确调控;而“贵族血”的传说,则混杂着对稀缺性的崇拜与对健康优势的想象。未来研究需在以下方向深化:一是建立大规模血型-疾病关联数据库,通过机器学习解析多基因互作机制;二是开展跨文化研究,解构血型标签形成的社会心理动因;三是规范临床输血策略,针对cis AB等特殊血型制定个性化方案。唯有坚持科学理性,才能超越符号化认知,真正理解血型系统在生命奥秘中的独特地位。