人类对血液奥秘的探索始于20世纪初卡尔·兰德施泰纳的划时代发现。当A型血液与抗A血清接触时,红细胞表面A抗原与抗体结合形成肉眼可见的颗粒状凝集现象,这一反应不仅是ABO血型系统的核心机制,更成为现代输血医学的基石。血型A的判定在临床输血、器官移植和法医学中具有不可替代的价值,其背后涉及复杂的抗原-抗体反应原理与遗传学规律。

血型A的判定现象与机制

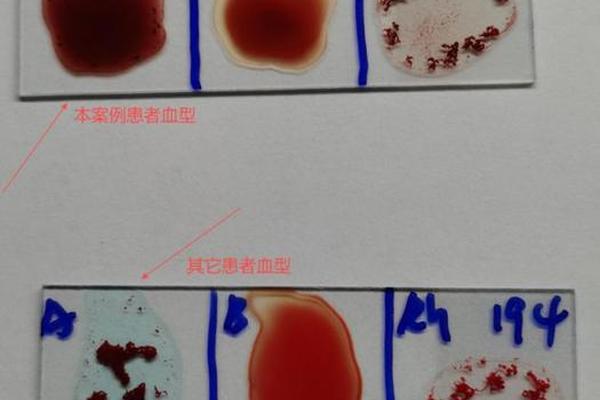

在标准血型鉴定实验中,A型血呈现独特的双相反应特征:加入抗A血清的样本区域迅速出现细沙状凝集颗粒,而抗B血清区域保持均匀混悬状态。这种选择性凝集源于红细胞膜表面分布的A型糖基转移酶,它能将H抗原前体转化为特异性A抗原(N-乙酰半乳糖胺末端结构)。当单克隆抗A抗体与A抗原结合时,通过Fab段抗原结合位点形成"抗原-抗体桥",引发红细胞交联聚集。

凝集强度的分级标准揭示了反应的动态过程:2分钟内出现肉眼可见凝块属于强阳性(+++),需与弱亚型A2相鉴别。值得注意的是,约0.1%的A亚型个体会因抗原表达量不足导致凝集延迟,此时需借助增强技术如木瓜酶处理红细胞,暴露隐蔽抗原表位。这种微观层面的分子互作,通过宏观凝集现象为临床提供了直观判断依据。

检测方法的演进与优化

传统玻片法因其操作简便被广泛应用于初筛,但存在灵敏度不足的缺陷。研究发现,室温低于18℃时,玻片法可能漏检20%的弱A抗原表达样本。相比之下,试管法通过离心加速抗原抗体结合,可使检测灵敏度提升5倍,特别适用于新生儿血型鉴定,其红细胞膜抗原发育不完全的特性易导致玻片法假阴性。

近年兴起的凝胶微柱技术实现了检测标准化,该法将抗A单克隆抗体固定于凝胶介质,通过离心后红细胞滞留位置判断结果。临床数据显示,其与试管法符合率达99.8%,且能有效识别Ax等罕见亚型。分子生物学技术的介入更将血型鉴定推向基因层面,PCR-RFLP等分型方法可从DNA水平确认A等位基因的碱基突变,为疑难血型提供终极解决方案。

临床实践中的特殊场景

输血治疗中,A型受血者输入B型血液会引发Ⅱ型超敏反应,抗B抗体激活补体系统导致红细胞溶解。统计显示,此类ABO血型不合输血引发的急性溶血反应死亡率高达50%。但在造血干细胞移植领域,供受体血型不合(如O型供者与A型受者)反而成为常规方案,术后红细胞逐渐转换为供者血型的过程,为免疫耐受研究提供了独特模型。

肿瘤学研究揭示了血型抗原的病理意义:黑色素瘤细胞表面异常表达的A抗原可被单克隆抗体靶向,诱导肿瘤细胞凋亡率达74.7%,这为基于血型抗原的免疫治疗开辟了新方向。而在法医学领域,ABO血型系统作为最早应用的遗传标记,其孟德尔遗传规律为亲子鉴定提供基础依据,但需注意罕见孟买型血对常规检测的干扰。

实验误差与质控要点

冷凝集素是导致假阳性的主要干扰因素,其效价在4℃时可增强256倍。临床案例显示,支原体肺炎患者血清中冷凝集素可使A型血误判为AB型,采用37℃温育后复检可消除影响。反向定型缺失则常见于免疫缺陷患者,研究发现移植后B细胞重建延迟可导致抗B抗体消失,此时需结合DNA分型确认血型。

质控体系建立需关注试剂标准化,我国规定抗A血清效价需≥1:128,对A2红细胞的凝集时间不得超过45秒。自动化设备的应用显著降低了人为误差,但仪器校准仍需以试管法为金标准。对于老年患者及婴幼儿等特殊群体,建议联合采用吸收放散试验等补充技术,确保检测准确性。

未来研究方向与展望

随着CRISPR基因编辑技术的成熟,科研人员已成功构建A抗原敲除的通用型红细胞,动物实验显示其输注后未引发免疫排斥。合成生物学领域,人工设计的多价A抗原模拟肽疫苗在黑色素瘤治疗中展现出前景,其诱导特异性免疫应答的效率较天然抗原提升3倍。新型生物传感器的发展使床旁血型鉴定时间缩短至2分钟,这对急诊抢救具有革命性意义。

血型A的研究已超越传统血清学范畴,向分子机制、疾病关联和临床转化纵深发展。建立全国性稀有血型数据库、开发抗原表位精准检测技术、探索血型糖基化修饰与疾病易感性的关系,将成为未来研究的重点方向。对ABO血型系统的持续探索,不仅深化了人类对生命本质的认知,更为精准医疗提供了新的可能性。