在传统观念中,人们常认为血缘至亲的兄弟姐妹应当拥有相同的血型特征,但现实生活里却存在着弟弟为A型、另一位弟弟为B型的特殊案例。这种看似矛盾的现象实则揭示了生命科学中精妙的遗传规律,也打破了大众对血型遗传的固有认知。当我们深入探究这对兄弟的血型差异时,实际上是在解码人类基因的复杂性与多样性,这为理解生命科学提供了生动的范例。

一、遗传学的底层逻辑

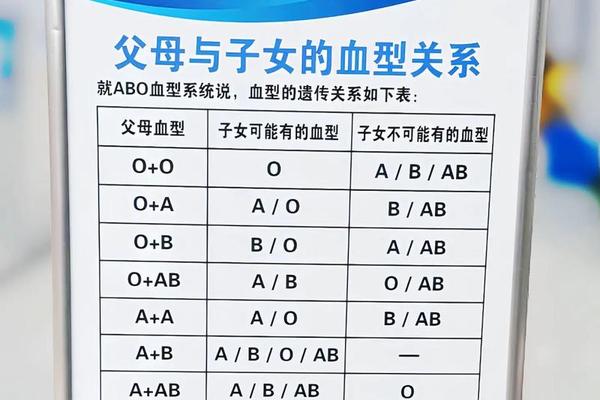

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,每个子女从父母处各继承一个等位基因。父母若携带杂合型基因(如AO或BO),子女可能获得不同的基因组合。例如,父亲为AO型(表现为A型血),母亲为BO型(表现为B型血)时,子女可能继承到A、O、B三种等位基因的不同组合,从而形成A型(AO)、B型(BO)、AB型(AB)或O型(OO)的多样性结果。

这种遗传机制在具体案例中表现得尤为明显。假设父母中一方为AO型,另一方为BO型,其子女的血型概率分布为:25%的A型(AO)、25%的B型(BO)、25%的AB型(AB)及25%的O型(OO)。这意味着同一对父母可能生育出四种不同血型的后代,兄弟间出现A型与B型的差异完全符合遗传规律。基因重组过程中的随机性,使得每个子女获得的基因片段具有不可预测性,这正是生命多样性的根本来源。

二、医学实践中的特殊考量

血型差异对临床医学具有重要影响。虽然ABO系统是输血配型的主要依据,但直系亲属间的输血存在潜在风险。研究发现,亲属间HLA抗原相似度较高时,可能引发移植物抗宿主病(GVHD),这种免疫反应可导致多器官功能损伤。即便兄弟血型匹配,医疗机构仍会采取辐照处理等预防措施,以降低淋巴细胞活性引发的并发症风险。

在遗传咨询领域,血型差异往往成为家庭疑虑的焦点。医学界强调,血型不符遗传规律时需结合DNA检测综合判断。例如孟买血型等罕见变异案例中,常规检测可能误判血型,需通过基因测序揭示真相。2021年河北保定出现的烧伤患者AB型变异为A型的案例,以及白血病患者血型临时改变的现象,均说明病理状态可能影响血型抗原表达,这要求医务人员在临床决策时保持高度警惕。

三、社会认知的科学重塑

血型认知误区在社会中普遍存在。调查显示,超过60%的民众错误认为“亲兄弟必同血型”,这种观念易引发家庭信任危机。2019年百度知道平台上,一位用户因兄弟血型差异怀疑非亲生,最终通过基因检测证实血缘关系的案例极具代表性。科普工作者需加强血型遗传规律的传播,消除“血型决定亲缘”的认知偏差。

现代遗传学研究正在拓展人类对血型的理解边界。科学家发现,除ABO系统外,Rh、MNSSU等42个血型系统共同构成复杂的免疫识别网络。2022年南京发现的A3亚型新等位基因,以及广东林先生因B亚型误判引发的亲子纠纷,均揭示出血型系统的微观多样性。这些发现推动着血型检测技术向分子层面发展,为精准医疗提供新可能。

兄弟间A型与B型的血型差异,生动诠释了遗传学的精妙规律。这种差异非但不是异常现象,反而彰显了生命进化的智慧——通过基因重组保障种群多样性。在医学实践中,这提醒我们需以科学态度对待血型检测结果;在社会层面,则需要持续开展遗传科普教育。未来研究可深入探索表观遗传对血型表达的影响,以及基因编辑技术在血型转换中的应用前景。理解血型差异的本质,既是尊重生命多样性的体现,也是推动医学进步的重要基石。