在中国,每千人中有约4人属于Rh阴性血型,这种因稀有而被称作“熊猫血”的群体,承载着独特的医学与社会意义。而在ABO与Rh两大血型系统的交叉下,A型Rh阴性血型(A-Rh-)的稀有性更为显著——汉族人群中,此类血型的比例仅占约0.1%。这种双重稀有性不仅让A-Rh-成为医学关注的焦点,也使其成为遗传学、人类学等领域研究的重要样本。本文将从其生物学特性、分布特征、临床风险及社会支持体系等多个维度,剖析这一特殊血型的科学内涵与现实意义。

一、血型系统的双重定义

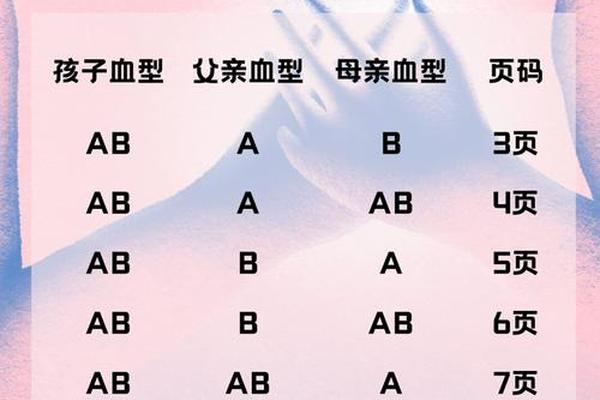

A型Rh阴性血型的稀有性源于ABO与Rh两大血型系统的叠加作用。ABO血型系统由红细胞表面的A、B抗原决定,而Rh系统则以D抗原的存在与否为核心分类标准。在Rh阴性个体中,红细胞完全缺失D抗原,这一特性由隐性基因控制,需父母双方同时传递隐性基因才会表达。例如,若父母均为Rh阳性杂合型(Dd),子女有25%概率遗传到dd基因型而表现为Rh阴性。

从遗传学视角看,A型与Rh阴性的组合概率遵循独立分配定律。中国汉族人群中,ABO血型分布相对均衡(A型约占26%),而Rh阴性仅占0.3%-0.4%。通过概率计算可知,A-Rh-的理论发生率约为0.3%×26%=0.078%,与实证研究的0.1%基本吻合。这种基因组合的罕见性,使其成为研究血型遗传机制与群体迁徙历史的天然窗口。例如,新疆地区Rh阴性比例高达9.9‰,可能与古代欧亚人群基因交流有关。

二、地域与族群的分布差异

中国Rh阴性血型的地理分布呈现显著异质性。2024年发布的《中国人Rh阴性血型分布地图》显示,新疆以9.9‰的比例居首,而广西仅为1.82‰。这种差异与族群基因库密切相关:维吾尔族等少数民族的Rh阴性比例接近5%,远高于汉族的0.3%-0.4%。进一步分析发现,A-Rh-在新疆少数民族中的比例可达2.5‰,是汉族地区的25倍。

这种分布差异的成因涉及多重进化压力。有研究认为,Rh阴性基因的高频保留可能与特定病原体(如弓形虫)的选择作用相关。欧洲巴斯克人Rh阴性比例达40%,推测与冰河期幸存者的奠基者效应有关。尽管中国缺乏类似极端案例,但丝绸之路沿线的基因流动可能影响了新疆地区的血型分布。分子人类学研究指出,新疆古代居民的线粒体DNA中包含高加索成分,提示欧亚人群的早期混合。

三、临床风险与应对策略

A-Rh-人群面临独特的医学挑战。首次输入Rh阳性血液时,约50%-70%个体会产生抗D抗体,再次接触将引发溶血反应,死亡率可达20%。对于育龄女性,Rh血型不合妊娠更需警惕:若胎儿遗传父亲Rh阳性基因,母体抗体可能通过胎盘引发新生儿溶血病,严重者需换血治疗。陕西省人民医院的研究显示,中国孕产妇Rh抗体阳性率为0.83‰,其中抗D抗体占比超过60%。

应对这些风险需建立多级防御体系。在输血医学中,A-Rh-患者必须使用同型血液,紧急情况下可临时输注O型Rh阴性血。对于孕妇,产前抗体筛查与产时Rh免疫球蛋白注射可将新生儿溶血症发生率降低90%。上海市血液中心的数据表明,通过抗体监测与预防性治疗,Rh阴性孕妇不良妊娠结局已从1980年代的15%降至目前的2%以下。

四、社会支持体系的构建

稀有血型库与志愿互助网络是保障A-Rh-群体生命安全的关键。中国稀有血型联盟登记在册的志愿者超过5万人,形成覆盖全国的应急响应网络。内蒙古血液中心的案例显示,通过动态管理400余名Rh阴性志愿者,年均满足临床用血需求120例以上。数字化技术进一步提升了血源调配效率,例如浙江省建立的“熊猫血”数据库可实现30分钟内锁定适配献血者。

公众教育与政策支持同样不可或缺。陕西省人民医院团队通过绘制血型分布地图,推动公众认知从“神秘化”转向科学化。2023年修订的《献血法》增设稀有血型专章,要求三级医院储备Rh阴性血液至少10单位,并将血型筛查纳入婚前医学检查项目。这些措施使A-Rh-人群手术备血等待时间从2010年的72小时缩短至2024年的12小时。

五、未来研究方向

A-Rh-血型的深入研究仍存在广阔空间。基因编辑技术为人工制备Rh阴性红细胞提供可能,日本学者已成功利用iPS细胞培育出D抗原缺失的红细胞。群体遗传学领域,结合古DNA分析与血型分布地图,可重构东亚人群迁徙路径,例如通过对比汉族与维吾尔族的RHD基因缺失类型,揭示丝绸之路的基因交流模式。建立百万级稀有血型基因数据库,将推动精准输血医学发展,预计可使输血不良反应率再降低50%。

A型Rh阴性血型的双重稀有性,既是自然选择的产物,也是人类应对医学挑战的缩影。从新疆的9.9‰到广西的1.82‰,从抗D抗体监测到iPS细胞技术,这一血型系统持续推动着医学进步与人文关怀的融合。未来,随着基因库建设与政策体系的完善,A-Rh-群体将不再是被动的“医学特殊案例”,而是主动参与血型科学研究的合作者。正如杨江存团队所言:“血型差异不应成为生命权保障的障碍,而应成为人类互助共生的见证。”