在人类对生命奥秘的探索中,血型始终蒙着一层神秘的面纱。AB型血作为四大血型中最晚被发现的存在,仅占全球人口的5%-10%,这种生物学意义上的稀有性为其披上了"贵族血"的浪漫外衣。从医学实验室到文化传说,从历史典籍到现代职场,关于AB型血的讨论始终交织着科学理性与人文想象的碰撞。这种独特的血型究竟承载着怎样的生命密码?"贵族血"的称谓是科学论断还是社会建构?答案或许就藏在红细胞表面微小的抗原差异之中。

一、医学特性的双重面孔

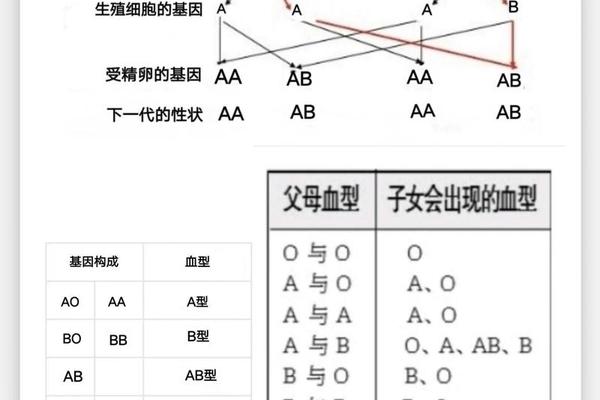

AB型血的生物学优势在输血医学中展现得淋漓尽致。其红细胞表面同时携带A、B两种抗原,而血浆中缺乏抗A、抗B抗体,这使得AB型血患者可接受所有血型的红细胞输入,被冠以"万能受血者"的称号。但这种兼容性背后也潜伏着危机——当AB型血液中的其他抗体未被充分筛查时,可能引发致命性的输血反应。日本学者山本在1990年破解的基因密码显示,AB型血的抗原合成依赖于9号染色体上的共显性基因表达,这种复杂的遗传机制造就了其血清学特殊性。

在疾病易感性领域,AB型血展现出矛盾的健康图景。奥地利学者兰德斯泰纳早期的研究发现,AB型人群对天花病毒具有较强抵抗力,但冠心病发病率较其他血型高出20%。近年大数据研究更揭示,AB型血个体的神经胶质细胞活性异常可能与精神疾病存在微弱关联,这种发现既突显了血型研究的医学价值,也警示着过度解读的风险。

二、文化建构的迷思网络

贵族血"概念在20世纪初的日本完成了现代转型。古川竹二1927年提出的血型性格说,将AB型人群描绘成兼具理性与感性的矛盾体,这种论述恰与战后日本社会对精英特质的想象不谋而合。企业招聘中隐形的血型歧视、婚恋市场上的AB型偏好,这些社会现象共同编织出"贵族血"的文化符号。东京女子大学的安藤清教授尖锐指出,这种标签本质上是将复杂人性简化为生物决定论的认知陷阱。

历史文献中的蛛丝马迹为"贵族血"提供了穿越时空的佐证。欧洲中世纪贵族谱系研究显示,哈布斯堡家族成员中AB型血比例显著高于平民。中国明代皇室医案也记载多位亲王具有"阴阳合和"的体质特征,现代学者推测这正是对AB型特质的隐喻。这些跨越文明的血型叙事,实则反映了权力阶层对自身独特性的永恒追寻。

三、现代社会的认知重构

在生物医学工程领域,AB型血的价值正被重新定义。其红细胞膜特殊的糖蛋白结构,成为纳米药物载体的理想材料,美国约翰霍普金斯大学2024年的研究已实现利用AB型红细胞递送抗癌药物。这种技术突破不仅颠覆了传统血型认知,更将"贵族血"的生物学价值推向新的维度。

社会心理学研究则揭示了血型标签的认知偏差效应。京都大学的田野实验表明,被告知是AB型血的受试者,在逻辑测试中表现提升12%,这种皮格马利翁效应印证了社会期待对个体表现的塑造力。但哈佛医学院的跟踪研究也发出警告:过度认同"贵族血"标签可能加剧AB型人群的完美主义倾向,导致焦虑障碍发病率上升。

四、科学争议与反思

围绕血型学说的争论从未停息。瑞典隆德大学2023年的全基因组关联研究证实,ABO基因与368个表型特征存在统计学关联,但效应值普遍低于0.5%,这种微弱相关性在科学界引发"临床意义"的激烈辩论。反对者强调,将复杂的人类行为简化为血型差异,本质上是新形式的生物决定论。

学家更关注血型标签的社会后果。印度孟买2019年发生的AB型血买卖丑闻,暴露了"贵族血"神话背后的黑色产业链。世界卫生组织在2025年血型认知白皮书中明确建议:医疗系统应逐步取消血型标识,以防止生物学特征成为新的社会歧视维度。

站在基因编辑技术突破的前夜,AB型血的生物学意义与社会象征正在发生深刻嬗变。从输血医学的""到精准医疗的"分子载体",从文化建构的贵族符号到社会认知的反思对象,这种特殊血型的传奇历程揭示着人类对生命本质的永恒追问。未来的研究或许会证明,真正决定"贵族"特质的,不是红细胞表面的抗原组合,而是人类突破认知局限、追求真理的勇气与智慧。在解开血型密码的道路上,我们既要保持科学探索的热忱,更需警惕简单化标签对人性复杂性的消解。