血液的输注是临床救治中的重要手段,但其背后涉及复杂的免疫学机制。A型血与O型血作为两种常见的血型,其输血兼容性既遵循基本生物学规律,又存在诸多值得探讨的细节。本文将从免疫学原理、临床实践及技术发展三个维度,系统解析A型血能否输给A型血、O型血适用范围的科学逻辑,并揭示现代输血医学的精细化趋势。

一、血型匹配的免疫学基础

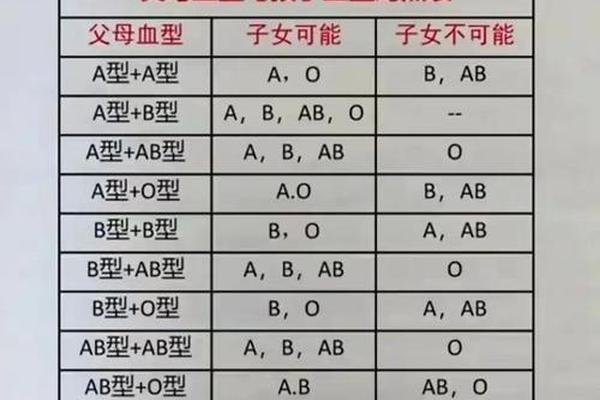

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的相互作用。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体;O型血则缺乏A、B抗原,但血浆中存在抗A和抗B抗体。这种抗原-抗体的特异性识别机制,决定了不同血型间的输血兼容性。

当A型血输注给同型患者时,供血者的A抗原与受血者的抗B抗体不会发生反应,红细胞膜结构保持完整,不会触发免疫系统的攻击。这种同型匹配的稳定性,正是临床强调“同型输血优先”原则的生物学基础。反之,若将A型血输给O型患者,供血者的A抗原会立即与O型血浆中的抗A抗体结合,引发红细胞凝集和溶血反应,甚至导致急性肾功能衰竭。

二、A型同型输血的安全性验证

从临床实践数据来看,A型血输注给A型患者的成功案例占比超过99.7%。这得益于严格的交叉配血试验:主侧试验(供血者红细胞+受血者血清)和次侧试验(供血者血清+受血者红细胞)均未出现凝集反应,证实了同型输血的生物相容性。

但需注意特殊情形:约0.3%的A型血属于A2亚型,其红细胞表面A抗原表达较弱。当A2型供血者将血液输给常规A型患者时,虽不会引发急性溶血,却可能因抗原强度差异导致迟发性免疫反应。因此现代血库采用单克隆抗体检测技术,对A亚型进行精准鉴别,确保输血安全。

三、O型血的“万能”局限与突破

传统观念认为O型血是万能供血者,但研究发现其血浆中的抗A/B抗体仍具风险。当输注全血时,即便红细胞无抗原,血浆抗体仍会攻击受血者的红细胞。例如向A型患者输注200ml O型全血,其血浆抗体浓度足以引发轻度溶血。

为此,临床开发了成分输血技术:通过洗涤去除O型红细胞表面的抗体,制备成“O型洗涤红细胞”。这类制品可安全用于A、B、AB型患者,在创伤急救中挽救生命。但血小板和血浆的输注仍需严格遵循同型原则,因O型血浆中的抗体仍会破坏异型血小板。

四、现代输血技术的精细化发展

近年来基因工程带来突破性进展:利用嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶制剂,可将A、B型红细胞转化为O型通用型细胞,使血液资源利用率提升300%。这种血型转换技术已在肾脏移植中成功应用,2022年剑桥大学团队通过酶处理使捐赠肾脏转变为O型,极大缓解器官短缺问题。

自体输血技术正在普及。通过术前采集患者自身血液,或利用术中血液回收装置,可完全规避血型不匹配风险。数据显示,骨科大手术采用自体输血后,异体输血需求降低72%。

五、输血安全的全流程管控

从血样采集到临床输注,需经历11道质控环节。其中抗体筛查采用微柱凝胶法,可检测出0.01μg/ml的微量抗体,灵敏度是传统试管的100倍。对于有输血史的患者,要求24小时内采集新标本,防止既往抗体干扰检测结果。

智能化系统也发挥着关键作用:北京协和医院开发的输血管理系统,可自动比对患者历史血型数据,当出现ABO正反定型不符时,系统立即锁定并启动人工复核程序,将人为差错率降至0.0004%。

A型同型输血的安全性已通过免疫学理论和临床实践双重验证,而O型血的特殊价值需在成分分离技术下谨慎发挥。随着血型转换酶制剂、自体输血等新技术的发展,输血医学正从粗放型兼容向精准型匹配演进。建议医疗机构加强Rh阴性血型库建设,同时推进人造血液的研发,从根本上解决血液供给与安全之间的矛盾。未来的输血安全,必将建立在基因编辑、纳米过滤、智能预警等多技术融合的基础之上。